Cavoretto

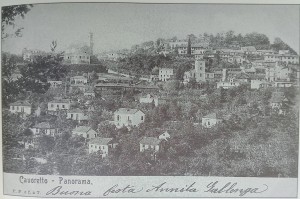

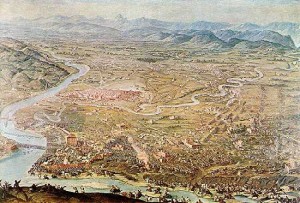

L'abitato di Cavoretto è posizionato su un poggio panoramico nella zona a sud-est di Torino, a un'altitudine media complessiva di 351 metri s.l.m. Conserva ancora la fisionomia di un piccolo borgo o paese sulla collina affacciato sulla città.

L'area, in origine proprietà dei signori di Cavoretto, divenne comune autonomo e, nel 1806, il primo sindaco fu Antonio Galliani. Il comune di Cavoretto fu soppresso e aggregato a quello di Torino a seguito del regio decreto 28 luglio 1889, n. 6339.

Ora rientra nella Circoscrizione 8 di Torino.

Il toponimo Cavoretto deriva dal termine latino Caburrum, Caborro o Cavorro, a sua volta probabilmente riferito ai Caburriates, popolazione affina a quella dei Taurini; il termine di origine celtica, cabu o cabo, doveva indicare una bocca, un avvallamento o un pianoro inserito tra piccoli rilievi orografici. L'antico insediamento urbano infatti è ancor oggi inserito tra la vetta del Colle della Maddalena e il più basso crinale verso la città di Torino, delimitato dall' area occupata dal Parco Europa e dal Viale XXV Aprile.

Il proprietario terriero Milone Dondazio, detto Patono, nel 1104 fece dono di beni e di terreni alla vicina chiesa di Sant'Agnese in Borgo Po, pertanto questo avvallamento collinare prese anche il nome di Val Pattonera.

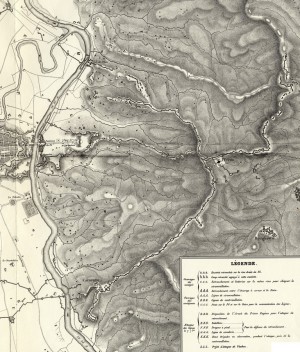

Per le sua ottima posizione e le favorevoli condizioni orografiche e climatiche, il luogo venne abitato fin dai tempi più antichi e i resti di una tomba romana, rinvenuta in una vigna non lontana dal centro abitato, fanno ipotizzare la presenza di un insediamento coevo. Ma le prime testimonianze storiche risalgono all'anno 1144, quando i conti e vescovi di Torino affidarono il feudo collinare ai signori di Cavoretto. Il castello dei signori di Cavoretto occupava una posizione di controllo sulle merci e sulle persone che transitavano lungo le strade collinari e sul sottostante tratto del Po. Inoltre, non era ancora stato fondato il borgo fortificato di Moncaleri, per cui Cavoretto rappresentava una strategica roccaforte nei rapporti tra Torino, Testona, Chieri e Asti.

Nel 1200, data la loro importanza, i potenti signori di Cavoretto compaiono come mediatori nelle lotte tra il vescovo di Torino e i feudatari di Chieri, Testona, Revigliasco e Piossasco. Verso la metà del XIII secolo entrarono nelle grazie del principe Tommaso di Savoia, poi del suo successore. A metà del XIII secolo Cavoretto venne coinvolta nei conflitti subendo violente incursioni e scorrerie. Quando gli Astigiani sconfissero i Savoia, l’abitato venne ceduto (insieme a Moncalieri) al comandante dei vincitori. Ma nel 1374 passò sotto la dominazione di Moncalieri, che dalla sua fondazione nel 1230 aveva assunto una grande importanza nella zona perchè controllava uno dei pochi ponti sul Po.Nello stesso periodo la linea degli originari signori si estinse e il territorio passò agli Alfieri di Sostegno e poi ai Balbo.

Durante l’assedio di Torino del 1706 il borgo si trovò al centro di operazioni militari che cancellarono parte delle sue testimonianze più antiche.

Nel 1729 i Balbo cedettero per 41 mila lire ai marchesi di Ormea una parte del feudo e il titolo di "signori di Cavoretto". Fu Carlo Vincenzo d’Ormea, ministro di Vittorio Amedeo II di Savoia, ad abbattere le mura del vecchio castello per erigerne uno nuovo del quale si vedono ancor oggi i bastioni nell'area del Parco Europa.I marchesi di Rignon, subentrati agli Ormea, riportarono Cavoretto nel mandamento di Moncalieri.

Cavoretto è stato Comune autonomo fino al 1889.

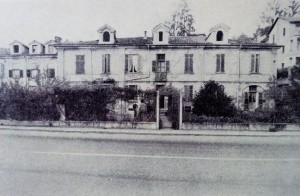

Già nell’Ottocento il suo centro abitato e le sue campagne, segnate dai due piccoli corsi d’acqua del Pattonera e del Bogino, cominciarono ad essere considerati dai torinesi come meta turistica: vi si mangiava in anteprima la salsiccia, generalmente vietata dal Vicariato di Torino lungo tutto il mese di ottobre.Il momento culmine, che richiamava moltissime persone dalla città, coincideva con la prima domenica di ottobre, festa della Madonna del Rosario, patrona del borgo: tra funzioni e processioni religiose e gare di bocce vi era anche l'occasione di mangiare il gustoso cibo.E' nel Novecento, Cavoretto divenne una delle più ambite mete di villeggiatura per i torinesi, apprezzata per l’aria buona che vi si respirava e per la quiete. Vi era inoltre un comodo servizio di trasporto verso la città, prima con somarelli, e poi con tramway; si evitava così la salita a piedi con i 246 gradini della strada antica.In poco tempo sorsero tante ville e residenze estive dove i villeggianti vi trascorrevano i mesi di giugno e luglio.

Il potenziamento delle vie d’accesso risale al primo dopoguerra. L’attuale viale XXV Aprile, molto più lungo della strada antica ma anche molto più comodo e veloce per i veicoli, è stato tracciato all’inizio degli anni Trenta, quando fece anche la sua apparizione un comodo servizio di f ilobus.

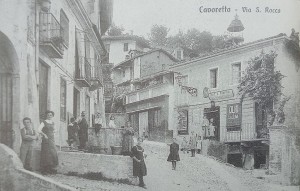

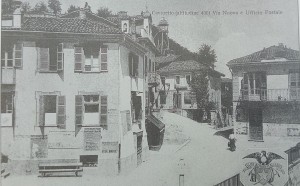

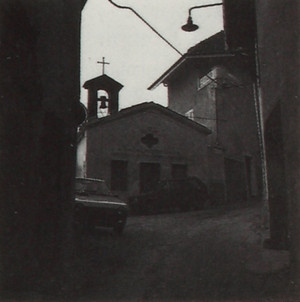

Le strade che salgono da Torino confluiscono nella centrale piazza Freguglia, fino agli anni Venti denominata Piazza Bersaglieri, da cui parte via Nuova che porta alla scuola elementare Balbis Garrone (già Rosa Maltoni Mussolini, dal nome della madre del duce) e prosegue verso il Parco Europa, uno dei luoghi simbolo di Cavoretto; nella parte più antica del borgo si inerpicano via San Rocco, che porta alla chiesa omonima, e via alla Parrocchia, che conduce alla chiesa di San Pietro in Vincoli.Nei pressi dell’incrocio, leggermente rialzato rispetto al livello stradale, sorgevano un tempo il ristorante "Albero fiorito" e l’albergo "Monte Rosa", frequentato dal maestro di musica Leone Sinigaglia e da attori e professionisti del mondo del cinema. Sulla piazza sorgevano la casa del Comune, la farmacia, il "Caffè del centro".

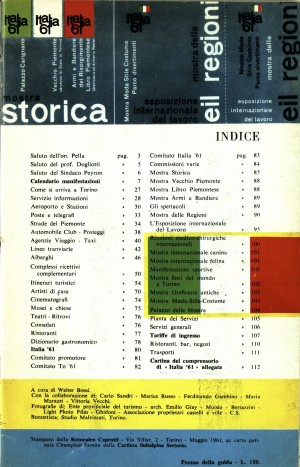

A metà del Novecento la popolazione di Cavoretto era di poco inferiore alle mille persone, vi era una dozzina i negozi di genere alimentari e una decina di trattorie, che attiravano presenze soprattutto dalla città. Era diffusa la coltivazione della vite, con la produzione di vini Bonarda e Freisa, oltre a frutta e ortaggi, trasportati e venduti quotidianamente in piazza Madama Cristina, Porta Palazzo o ai Mercati Generali. Infine, la bachicoltura aveva un posto di rilievo nell'economialocale.Nel 1961 venne realizzata la stazione d’arrivo della funivia panoramica realizzata per il centenario dell’Unità d’Italia, ancora visibile nelle terrazze del Parco Europa; i resti della stazione di partenza sono ancora visibili a Torino in corso Unità d’Italia, nella zona del Palazzo a Vela.

Bibliografia

- Grossi, Giovanni Lorenzo Amedeo, Guida alle ville e vigne del territorio di Torino, e contorni … con Supplemento alla descrizione di detta città, e variazioni occorse, Vol. 2, Guibert ed Orgeas, Torino 1791 , p. 41-42 Vai al testo digitalizzato

- Marocco, Maurizio, Sunti storici su Cavoretto, Bona, Torino 1860

- Gribaudi Rossi, Elisa, Ville e vigne della collina torinese: personaggi e storia dal XVI al XIX secolo, Le Bouquiniste, Torino 1975 , p. 9, 564, 599-601 Vai al testo digitalizzato

- Camanni, Enrico - Massara, Matteo, Sentieri della collina torinese: facili passeggiate tra natura e storia, Vivalda, Torino 1999 , p. 49-50

- Rosso, Aldo, Cavoretto anni Trenta: il sobborgo visto con occhi di ragazzo, Circoscrizione 8, Torino 2003

- Ternavasio, Maurizio, Quelli che le vacanze a Cavoretto, in «Torino storia», A. IV, n. 39, maggio, 2019, Torino, p. 76-79

- Tiberio, Fiorenzo, Guida alle strade di Cavoretto, Circoscrizione 8 - Città di Torino, Torino 2024