IIn calco neuativo

di

uno certo ideo del RinoscilUento

Le opere del Ru%onte

Gf.LVS BEOLCVS C1VIS

PATA"JtoN.S'

NOMENro

RVZATES

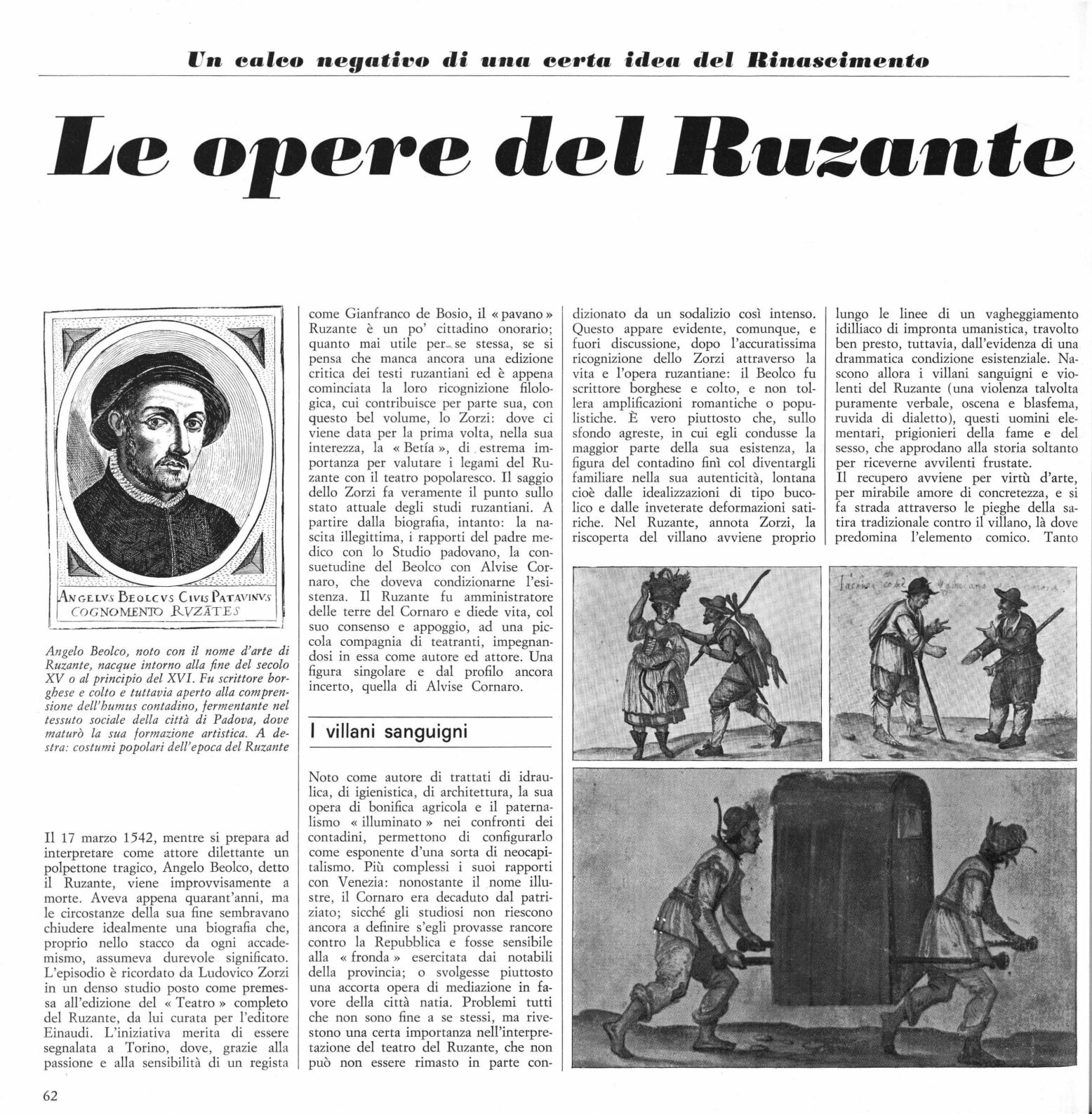

Angelo Beolco, noto con il nome d'arte di

Ruzante, nacque intorno alla fine del secolo

XV

o

al principio del XVI. Fu scrittore bor–

ghese e colto e tuttavia aperto alla compren–

sione dell'humus contadino, fermentante nel

tessuto sociale della città di Padova, dove

maturò la sua formazione artistica. A de–

stra: costumi popolari dell'epoca del Ruzante

Il 17 marzo 1542, mentre si prepara ad

interpretare come attore dilettante un

polpettone tragico, Angelo Beolco, detto

il

Ruzante, viene improvvisamente a

morte. Aveva appena quarant'anni, ma

le circostanze della sua fine sembravano

chiudere idealmente una biografia che,

proprio nello stacco da ogni accade–

mismo, assumeva durevole significato.

L'episodio è ricordato da Ludovico Zorzi

in un denso studio posto come premes–

sa all'edizione del « Teatro» completo

del Ruzante, da lui curata per l'editore

Einaudi. L'iniziativa merita di essere

segnalata a Torino, dove, grazie alla

passione e alla sensibilità di un regista

62

come Gianfranco de Bosio, il «pavano»

r

Ruzante è un po' cittadino onorario ;

quanto mai utile per_ se stessa, se si

pensa che manca ancora una edizione

critica dei testi ruzantiani ed è appena

cominciata la loro ricognizione filolo–

gica, cui contribuisce per parte sua, con

questo bel volume, lo Zorzi: dove ci

viene data per la prima volta, nella sua

interezza, la « Berla », di estrema im–

portanza per valutare i legami del Ru–

zante con il teatro popolaresco. Il saggio

dello Zorzi fa veramente il punto sullo

stato attuale degli studi ruzantiani. A

partire dalla biografia, intanto: la na–

scita illegittima, i rapporti del padre me–

dico con lo Studio padovano, la con–

suetudine del Beolco con Alvise Cor–

naro, che doveva condizionarne l'esi–

stenza . Il Ruzante fu amministratore

delle terre del Cornaro e diede vita, col

suo consenso e appoggio, ad una pic–

cola compagnia di teatranti, impegnan–

dosi in essa come autore ed attore. Una

figura singolare e dal profilo ancora

incerto, quella di Alvise Cornaro.

I villani sangUigni

Noto come autore di trattati di idrau–

lica, di igienistica, di architettura, la sua

opera di bonifica agricola e il paterna–

lismo «illuminato» nei confronti dei

contadini, permettono di configurarlo

come esponente d'una sorta di neocapi–

talismo. Più complessi i suoi rapporti

con Venezia: nonostante

il

nome illu–

stre, il Cornaro era decaduto dal patri–

ziato; sicché gli studiosi non riescono

ancora a definire s'egli provasse rancore

contro la Repubblica e fosse sensibile

alla « fronda » esercitata dai notabili

della provincia ; o svolgesse piuttosto

una accorta opera di mediazione in fa–

vore della città natia. Problemi tutti

che non sono fine a se stessi, ma rive–

stono una certa importanza nell'interpre–

tazione del teatro del Ruzante, che non

può non essere rimasto in parte con-

dizionato da un sodalizio così intenso.

Questo appare evidente, comunque, e

fuori discussione, dopo l'accuratissima

ricognizione dello Zorzi attraverso la

vita e l'opera ruzantiane: il Beolco fu

scrittore borghese e colto, e non tol–

lera amplificazioni romantiche o popu–

listiche.

È

vero piuttosto che, sullo

sfondo agreste, in cui egli condusse la

maggior parte della sua esistenza, la

figura del contadino finì col diventargli

familiare nella sua autenticità, lontana

cioè dalle idealizzazioni di tipo buco–

lico e dalle inveterate deformazioni sati–

riche. Nel Ruzante, annota Zorzi, la

riscoperta del villano avviene proprio

lungo le linee di un vagheggiamento

idilliaco di impronta umanistica, travolto

ben presto, tuttavia, dall'evidenza di una

drammatica condizione esistenziale. Na–

scono allora i villani sanguigni e vio–

lenti del Ruzante (una violenza talvolta

puramente verbale, oscena e blasfema,

ruvida di dialetto), questi uomini ele–

mentari, prigionieri della fame e del

sesso, che approdano alla storia soltanto

per riceverne avvilenti frustate.

Il recupero avviene per virtù d'arte,

per mirabile amore di concretezza, e si

fa strada attraverso le pieghe della sa–

tira tradizionale contro il villano, là dove

predomina l'elemento comico. Tanto