NUOVE

CANZONI

PIE~IONTESI

111

ANGELO IlIlOFFEItIO.

LA 'OIADA

D'

PROTOCOL,

l;'wlr4"tt..I«.lb.&..oJ–

M**,-,,"

uw ..

•

ltd~

t"....,..I••

,..,.,,...~jOJ'

W~

..

'f'h'I"~.

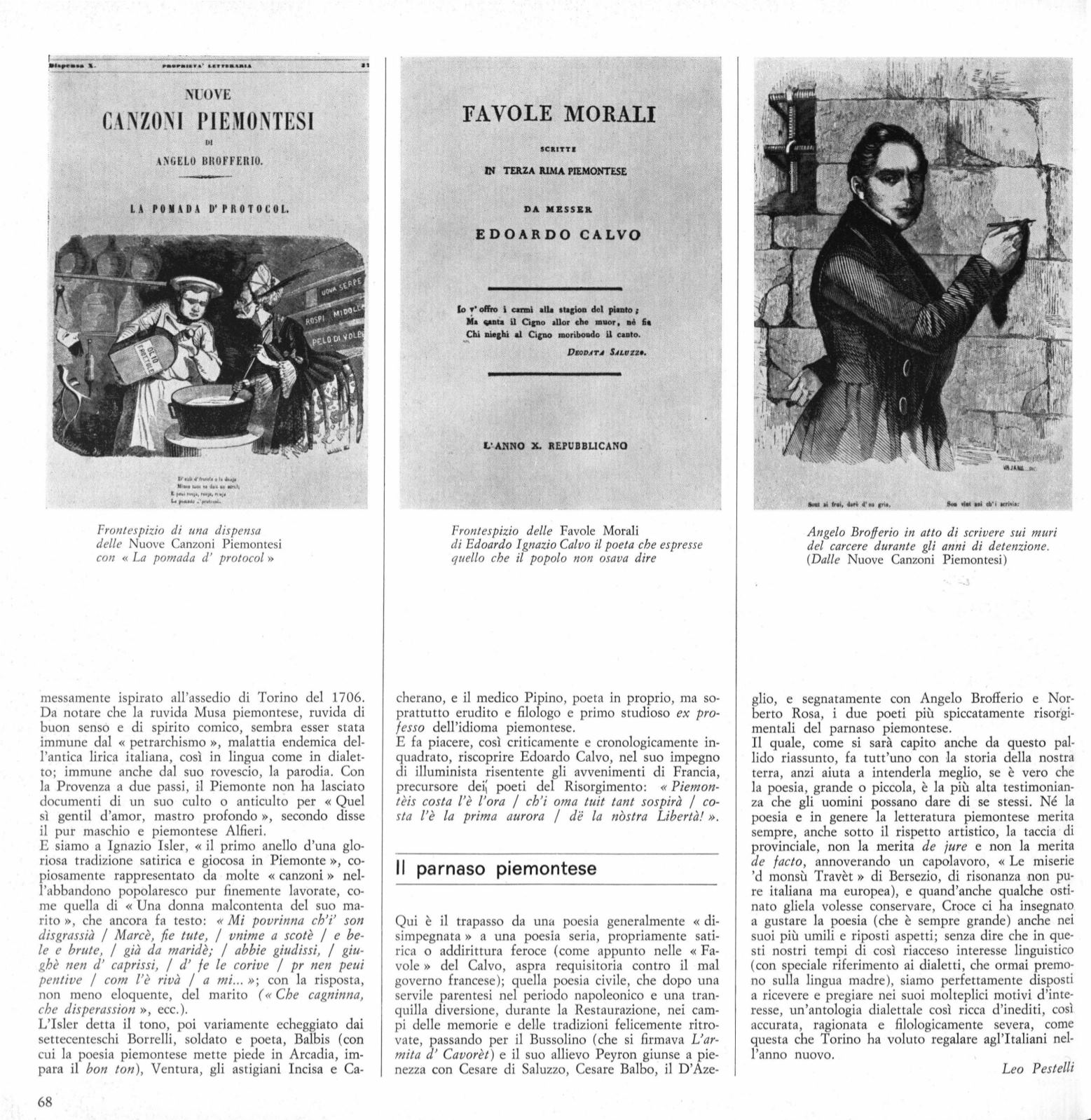

Front espizio di una dispensa

delle

Nuove Canzoni Piemontesi

con « La pomada d' protocol »

messamente ispirato all'assedio di Torino del 1706.

Da notare che la ruvida Musa piemontese, ruvida di

buon senso e di spirito comico, sembra esser stata

immune dal « petrarchismo », malattia endemica del–

l'antica lirica italiana, così in lingua come in dialet–

to; immune anche dal suo rovescio, la parodia. Con

la Provenza a due passi, iJ Piemonte non ha lasciato

documenti di un suo culto o anticulto per «Quel

sì gentil d'amor, mastro profondo », secondo disse

il

pur maschio e piemontese Alfieri.

E siamo a Ignazio Isler, «il primo anello d'una glo–

riosa tradizione satirica e giocosa in Piemonte », co–

piosamente rappresentato da molte «canzoni» nel–

l'abbandono popolaresco pur finemente lavorate, co–

me quella di «Una donna malcontenta del suo ma–

rito », che ancora fa testo:

« Mi povrinna ch'i' san

disgrassià

/

Marcè, fie tute,

/

vnime a scotè

/

e be–

le e brute,

/

già da maridè;

/

abbie giudissi,

/

giu–

ghè nen d' caprissi,

/

d' fe le corive

/

pr nen peui

pentive

/

com l'è rivà

/

a mi...

» ;

con la risposta,

non meno eloquente, del marito

( <<

Che cagninna,

che disperassion

», ecc.).

L'Isler detta

il

tono, poi variamente echeggiato dai

settecenteschi Borrelli, soldato e poeta, Balbis (con

cui la poesia piemontese mette piede in Arcadia, im–

para

il

bon ton),

Ventura, gli astigiani Incisa e Ca-

68

FAVOLE MORALI

scalTTI

IN TERZA

IUMA PIEMONTESE

DA .. _5s_a

.E DOARDO CALVO

ID

y'

offro l

cami

.Ila

atqloB

del

JIÙIdO

I

Ili.

_ti.

li

C'Po aIlor

che __• ..

fi.

~

lÙII&hi

ù

Cipo

tIIOrlbolldo

li

cuto.

DrtJD.lT..I ISAI."'lIn.

"~Al'tNO

X.

RE.1'UBBLlCANO

Frontespizio delle

Favole Morali

di Edoardo I gnazio Calvo il poeta che espresse

quello che il popolo non osava dire

cherano, e

il

medico Pipino, poeta in proprio, ma so–

prattutto erudito e filologo e primo studioso

ex pro–

fesso

dell'idioma piemontese.

E fa piacere, così criticamente e cronologicamente in–

quadrato, riscoprire Edoardo Calvo, nel suo impegno

di illuminista risentente gli avvenimenti di Francia,

precursore dei; poeti del Risorgimento:

«Piemon–

tèis costa l'è l'ora

/

ch'i ama tui! tant sospirà

/

co–

sta l'è la prima aurora

/

de la nòstra Libertà.'

».

Il

pa rnaso piemontese

Qui è il trapasso da una poesia generalmente «di–

simpegnata» a una poeSIa seria, propriamente sati–

rica o addirittura feroce (come appunto nelle «Fa–

vole» del Calvo, aspra requisitoria contro il mal

governo francese); quella poesia civile, che dopo una

servile parentesi nel periodo napoleonico e una tran–

quilla diversione, durante la Restaurazione, nei cam–

pi delle memorie e deHe tradizioni felicemente ritro–

vate, passando per

il

Bussolino (che si Brmava

L'ar–

mita d' Cavorèt)

e

il

suo allievo Peyron giunse a pie–

nezza con Cesare di Saluzzo, Cesare Balbo, il D'Aze-

Angelo Brofferio in atto di scrivere sui muri

del carcere durante gli anni di detenzione.

(Dalle

Nuove Canzoni Piemontesi)

glio, e segnatamente con Angelo Brofferio e Nor–

berto Rosa, i due poeti più spiccatamente risorgi–

mentali del parnaso piemontese.

Il quale, come si sarà capito anche da questo pal–

lido riassunto, fa tutt'uno con Ja storia della nostra

terra, anzi aiuta a intenderla meglio, se è vero che

la poesia, grande o piccola, è la più alta testimonian–

za che gli uomini possano dare di se stessi. Né la

poesia e in genere la letteratura piemontese merita

sempre, anche sotto

il

rispetto artistico, la taccia di

provinciale, non

la

merita

de jure

e non la merita

de facto,

annoverando un capolavoro, «Le miserie

'd monsù Travèt» di Bersezio, di risonanza non pu–

re italiana ma europea), e quand'anche qualche osti–

nato gliela volesse conservare, Croce ci ha insegnato

a gustare la poesia (che è sempre grande) anche nei

suoi più umili e riposti aspetti; senza dire che in que–

sti nostri tempi di così riacceso interesse linguistico

(con speciale riferimento ai dialetti, che ormai premo–

no sulla lingua madre), siamo perfettamente disposti

a ricevere e pregiare nei suoi molteplici motivi d'inte–

resse, un'antologia dialettale così ricca d'inediti, così

accurata, ragionata e filologicamente severa, come

questa che Torino ha voluto regalare agl'Italiani nel–

l'anno nuovo.

Leo Pestelli