gola), con quei versi il poeta sfoga il rimpianto della

perduta libertà: «la mia infanzia

-

scriverà nei

((

Pen-

sieri

JJ

-

mi pare un risveglio in un gran meriggio:

tutto il seguito della mia vita non fu che la sera, il

crepuscolo, la notte densa...

».

Lasciò il Cottolengo a sedici anni per un seminario

d'Ivrea, ma all'inizio del terzo anno di studi se ne fece

scacciare per certe letture scioccamente ritenute

«

proi–

bite

»;

ritornò allora a

T

orino e

«

andai a cercarmi un

pane per non domandarne a mio padre, il quale d'al–

tronde non ne aveva a sufficienza per sé e per i miei

fratelli, giacché, mentre io ero in collegio, a casa mia

fratelli e sorelle nascevano, morivano

».

GI

i "i

nusitati vi bramenti"

Fece l'istitutore ed il correttore di bozze ed intanto si

preparava alla maturità classica che conseguì, presen–

tandosi come privatista, al Liceo Massimo d'Azeglio;

poi s'iscrisse all'Università: era l'anno accademico

1892-'93 e vi insegnava il Gra/. I colleghi di corso

lo ricordano

«

piccolo, esile

»,

ma con «alcunché d'in–

solito nell'alta fronte e nello sguardo penetrante »

(Eugenia Balegno) e Pastonchi, dopo avercene dato

un ritratto assai più crudele, aggiunge anche

-

men–

tre la Balegno aveva detto «ignoto a tutti »

-

che

quel giovane che appariva tanto più anziano di loro,

già quasi un vecchio, lo avevano in cuor loro scher–

nito, parendo egli più un «contadino uscito dal sana–

torio

»

che uno studente come gli altri. Ma anche lui,

però, ne ricorda gli occhi e lo sguardo e narra come,

una volta avvicinato, quell'essere così schivo rivelasse

un profondo bisogno di confidarsi; ricorda, a questo

proposito, una loro passeggiata lungo la sponda del

Po, allorché trapelò la notizia che il Cena aveva com–

posto un poema per la morte della madre: «ora egli

mi diceva della sua passione per la poesia fin dall'ado–

lescenza...

»

ma

«

ci avevo come un macigno, dentro,

che mi impediva il canto ... Vi ha picchiato contro il

dolore e l'ha spezzato

».

T

orino aveva ospitato il primo atto di quella trage–

dia: la madre vi era giunta da Montanaro per farsi

visitare:

«Era un di quei dì miti, pallenti,

velati di sottili trasparenze,

in cui tutte le cose hanno parvenze

vergini ed inusati vibramenti.

così, misero april di giovinezza,

quand'io condussi lei, ignaro e cieco,

ove non era aiuto, ove non era,

povera madre, che strazì e ripulsa:

A passi lenti, meco, quasi morta,

sul meriggio tornò da l'ospedale,

ove i dottori dissero

il

suo male

disperato e ci chiusero la porta.

Errò per la città ben cinque giorni

trascinando la fragile persona.

Non l'accoglieva una parola buona:

ritornava respinta...

»

Anche se la natura pare accompagnare i palpiti del–

l'ansia terribile (pensiamo agli «inusati vibramenti»

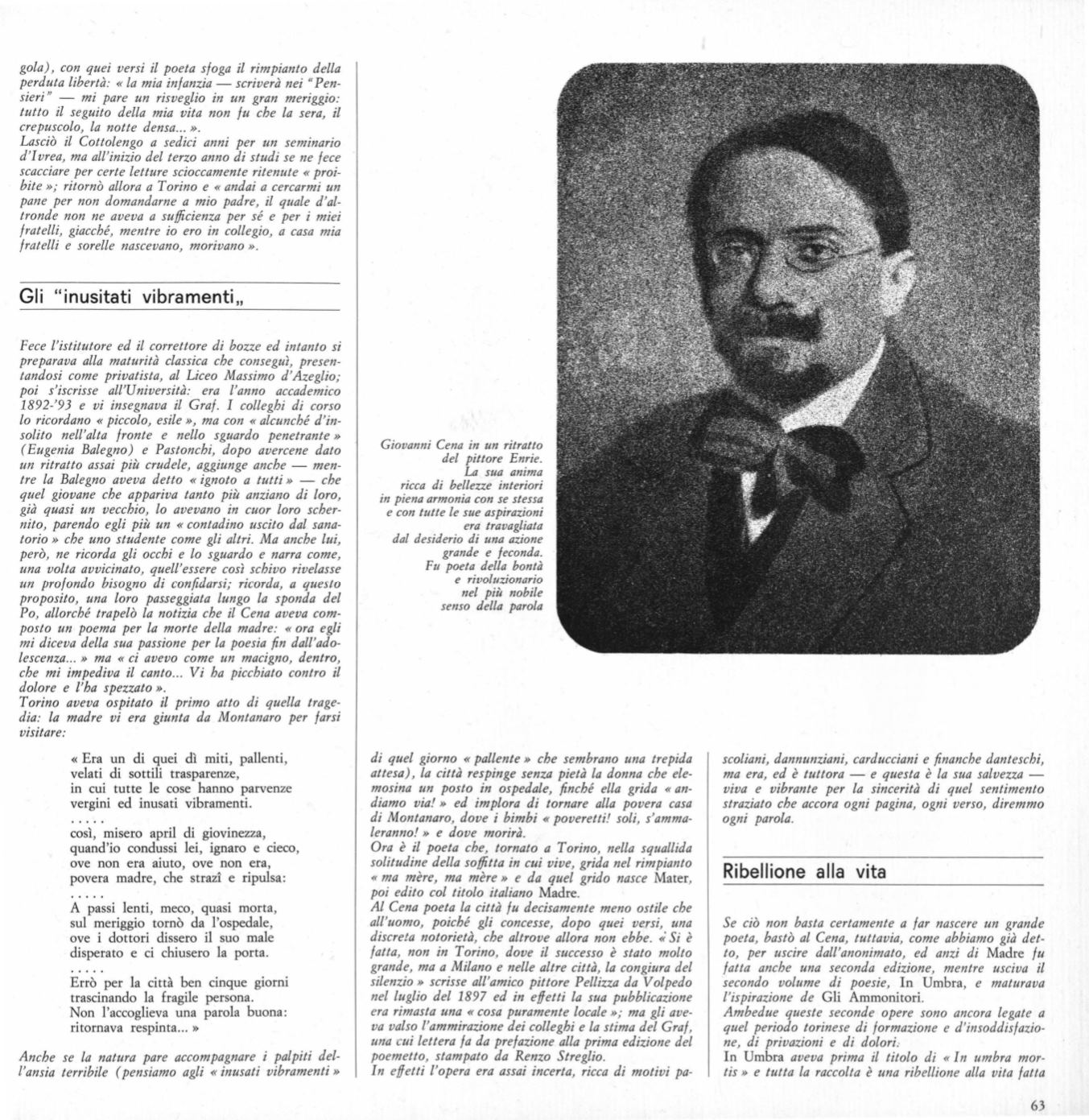

Giovanni Cena in un ritratto

del pittore Enrie.

La sua anima

ricca di bellezze interiori

in piena armonia con se stessa

e con tutte le sue aspirazioni

era travagliata

dal desiderio di una azione

grande e feconda.

Fu poeta della bontà

e rivoluzionario

nel più nobile

senso della parola

di quel giorno

«

pallente» che sembrano una trepida

attesa), la città respinge senza pietà la donna che ele–

mosi1:la un posto in ospedale, finché ella grida «an–

diamo via!» ed implora di tornare alla povera casa

di Montanaro, dove i bimbi

«

poveretti! soli, s'amma–

leranno! » e dove morirà.

Ora è il poeta che, tornato a Torino, nella squallida

solitudine della soffitta in cui vive, grida nel rimpianto

«ma mère, ma mère» e da quel grido nasce

Mater,

poi edito col titolo italiano

Madre.

Al Cena poeta la città fu decisamente meno ostile che

all'uomo, poiché gli concesse, dopo quei versi, una

discreta notorietà, che altrove allora non ebbe. «Si è

fatta, non in Torino , dove il successo è stato molto

grande, ma a Milano e nelle altre città, la congiura del

silenzio» scrisse all'amico pittore Pellizza da Volpedo

nel luglio del

1897

ed in effetti la sua pubblicazione

era rimasta una « cosa puramente locale

»;

ma gli ave–

va valso l'ammirazione dei colleghi e la stima del Graf,

una 'Cui lettera fa da prefazione alla prima edizione del

poemetto, stampato da Renzo Streglio.

In effetti l'opera era assai incerta, ricca di motivi pa-

scoliani, dannunziani, carducciani e finanche danteschi,

ma era, ed è tuttora

-

e questa è la sua salvezza -

viva e vibrante per la sincerità di quel sentimento

straziato che accora ogni pagina, ogni verso, diremmo

ogni parola.

Ribellione alla vita

Se ciò non basta certamente a far nascere un grande

poeta, bastò al Cena, tuttavia, come abbiamo già det–

to, per uscire dall'anonimato, ed anzi di

Madre

fu

fatta anche una seconda edizione, mentre usciva il

secondo volume di poesie,

In Umbra,

e maturava

l'ispirazione de

Gli Ammonitori.

Ambedue queste seconde opere sono ancora legate a

quel periodo torinese di formazione e d'insoddisfazio–

ne, di privazioni e di dolori ..

In Umbra

aveva prima il titolo di « I n umbra mor–

tis» e tutta la raccolta è una ribellione alla vita fatta

63