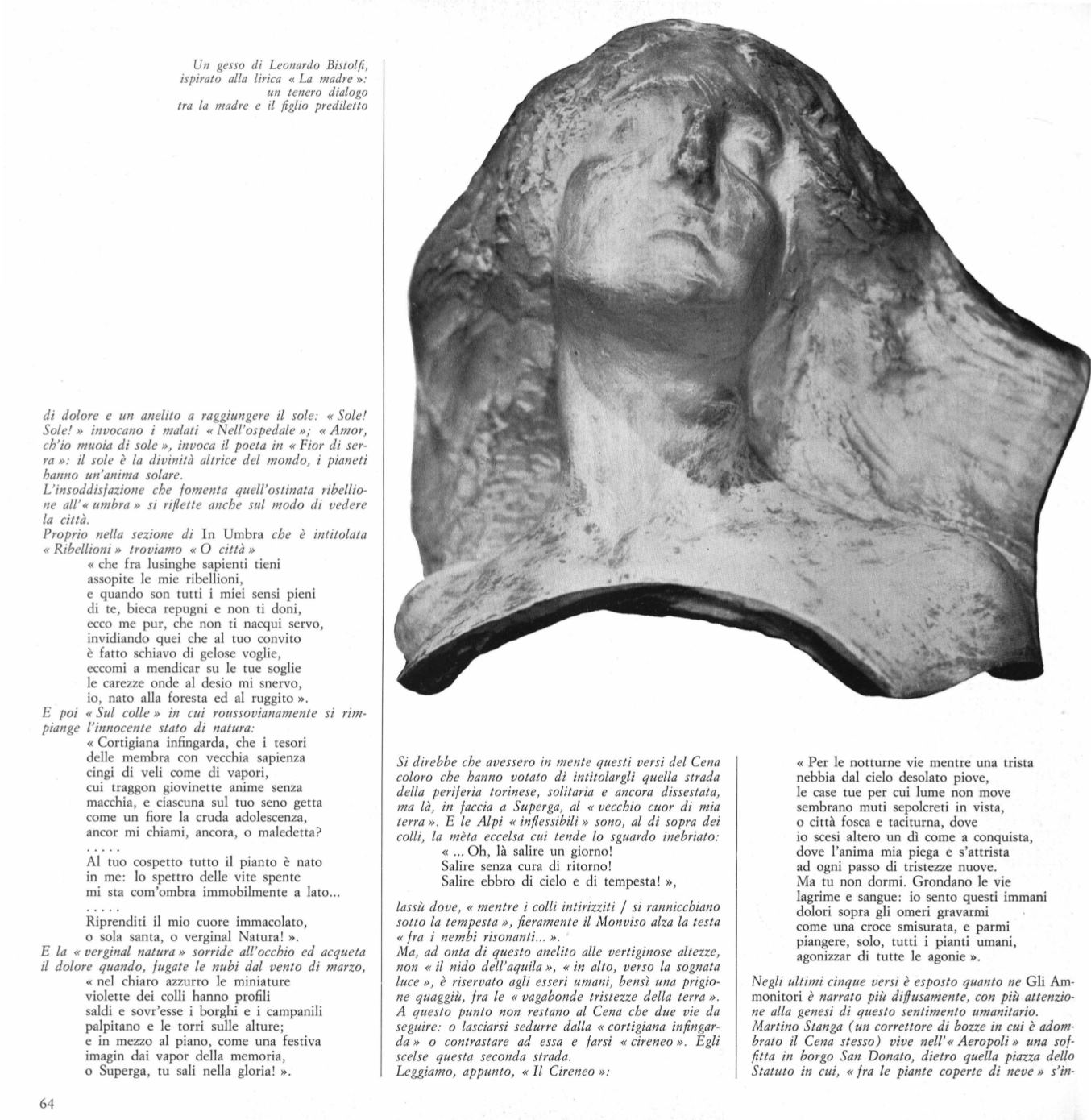

Un gesso di Leonardo Bistolfi,

ispirato alla lirica « La madre

»:

un tenero dialogo

tra la madre e il figlio prediletto

di dolore e un anelito a raggiungere il sole: « Sole'

Sole

l

»

invocano i malati « Nell'ospedale

»;

« Amor,

ch'io muoia di sole

»,

invoca il poeta in « Fior di ser–

ra

»:

il sole è la divinità altrice del mondo, i pianeti

hanno un'anima solare.

L'insoddisfazione che fomenta quell'ostinata ribellio–

ne all'« umbra » si riflette anche sul modo di vedere

la città.

Proprio nella sezione di

In Umbra

che è intitolata

«

Ribellioni» troviamo

« O

città»

«

che fra lusinghe sapienti tieni

assopite le mie ribellioni,

e quando son tutti i miei sensi pieni

di te, bieca repugni e non ti doni,

ecco me pur, che non ti nacqui servo,

invidiando quei che al tuo convito

è

fatto schiavo di gelose voglie,

eccomi a mendicar su le tue soglie

le carezze onde al desio mi snervo,

io, nato alla foresta ed al ruggito

».

E

poi « Sul colle» in cui roussovianamente si rzm–

piange l'innocente stato di natura:

«

Cortigiana innngarda, che i tesori

delle membra con vecchia sapienza

cingi di veli come di vapori,

cui traggon giovinette anime senza

macchia, e ciascuna sul tuo seno getta

come un nore la cruda adolescenza,

ancor mi chiami, ancora, o maledetta?

Al tuo cospetto tutto il pianto è nato

in me: lo spettro delle vite spente

mi sta com'ombra immobilmente a lato ...

Riprenditi il mio cuore immacolato,

o sola santa, o verginal Natura!

».

E

la « verginal natura» sorride all'occhio ed acqueta

il dolore quando, fugate le nubi dal vento di marzo,

«

nel chiaro azzurro le miniature

64

violette dei colli hanno pronli

saldi e sovr'esse i borghi e i campanili

palpitano e le torri sulle alture;

e in mezzo al piano, come una festiva

imagin dai vapor della memoria,

o Superga, tu sali nella gloria!

».

Si direbbe che avessero in mente questi versi del Cena

coloro che hanno votato di intitolargli quella strada

della periferia torinese, solitaria e ancora dissestata,

ma là, in faccia a Superga, al «vecchio cuor di mia

terra

».

E

le Alpi «inflessibili» sono, al di sopra dei

colli, la mèta eccelsa cui tende lo sguardo inebriato:

« ...

Oh, là salire un giorno!

Salire senza cura di ritorno!

Salire ebbro di cielo e di tempesta!

»,

lassù dove,

«

mentre i colli intirizziti

/

si rannicchiano

sotto la tempesta

»,

fieramente il Monviso alza la testa

«

fra i nembi risonanti.. .

».

Ma, ad onta di questo anelito alle vertiginose altezze,

non « il nido dell'aquila

»,

«in alto, verso la sognata

luce

»,

è riservato agli esseri umani, bensì una prigio–

ne quaggiù, fra le «vagabonde tristezze della terra

».

A questo punto non restano al Cena che due vie da

seguire:

o

lasciarsi sedurre dalla «cortigiana infingar–

da»

o

contrastare ad essa e farsi «cireneo

».

Egli

scelse questa seconda strada.

Leggiamo, appunto, « Il Cireneo

»:

«

Per le notturne vie mentre una trista

nebbia dal cielo desolato piove,

le case tue per cui lume non move

sembrano muti sepolcreti in vista,

o città fosca e taciturna, dove

io scesi altero un dì come a conquista,

dove l'anima mia piega e s'attrista

ad ogni passo di tristezze nuove.

Ma tu non dormi. Grondano le vie

lagrime e sangue: io sento questi immani

dolori sopra gli omeri gravarmi

come una croce smisurata, e parmi

piangere, solo, tutti

i

pianti umani,

agonizzar di tutte le agonie

».

Negli ultimi cinque versi è esposto quanto ne

Gli Am–

monitori

è narrato più diffusamente, con più attenzio–

ne alla genesi di questo sentimento umanitario.

Martino Stanga (un correttore di bozze in cui è adom–

brato il Cena stesso) vive nell'« Aeropoli» una sof–

fitta in borgo San Donato, dietro quella piazza dello

Statuto in cui, «fra le piante coperte di neve» s'in-