« Le colombe» di Picasso:

il vetro è diventato un campo

di possibilità disponibili

in cui l'artista opera delle scelte

a livello di discorso individuale

e alla strumentalizzazione di un'epoca e

di una società che sta profondamente

trasformandosi e modificando quelle

strutture cui l'impiego di quel materiale

sembrava inesorabilmente legato e perciò

destinato a scomparire con esse. Non è

il caso di riandare qui neppure a linee

sommarie la storia dell 'impiego del ve–

tro nelle varie civiltà e specialmente in

Italia, ave il primato delle vetrerie mu–

ranesi è durato per secoli indiscusso.

"Pezzi

UniCI"

Basti ricordare che l'ultima stagione

creativa in questo campo fu rappresen–

tata all 'inizio del secolo dall'Art Nouveau

nell'ambito della quale, tuttavia, l'Italia

apparve piuttosto a rimorchio

di

un rin–

novamento che si doveva ad altre nazio–

ni: scuola di Nancy con Eugène Rous–

seau e Emile Gallé, poi, sempre in Fran–

cia, Lalique la cui attività si prolunga

oltre la prima guerra mondiale, e per-

60

sino in America: Tiffany. Tanto plU

importante

è

dunque che una nuova sta–

gione veda la ripresa , in senso creativo,

delle vetrerie muranesi in cui la

Fucina

degli Angeli

di Egidio Costantini rap–

presenta l'elemento di punta. Infatti il

vetro della «belle époque» è ancora

il vetro inteso come materia da soffiare,

tagliare o plasmare in forme non sca–

turite dalla stessa natura della sostanza

ma determinate a priori dalla loro uti–

lizzazione e dalle forme tradizionali che

recipienti e oggetti hanno assunto nei

secoli e di cui si viene mutando soltanto

la cadenza decorativa a seconda delle

vicende del gusto. Come materiale pre–

giato, esso serve i bisogni di una classe

ristretta e poiché all'utilizzazione stru–

mentale è sempre destinato non può non

rappresentar l'espressione di un ceto par–

ticolare, i cui mezzi di sussistenza conce–

dono l'impiego di oggetti particolarmen–

te costosi. L'intervento personale dell'ar–

tista si limiterà alla progettazione o alla

decorazione di « servizi» particolarmente

eleganti o alla creazione di « pezzi unici »

che tuttavia rimangono ancora nella sfe-

ra dell'oggetto «decorato ». Tutt'altra

cosa sono questi pezzi che la mostra or–

ganizzata dal Costantini e portata a To–

rino alla galleria Martano da

Nuovi I n–

contri

offre. «Pezzi unici» anche que–

sti, ma come sono pezzi unici un quadro

o una scultura d'autore, dunque posti in

rapporto col pubblico per una fruizione

disinteressata, non strumentale a livello

pratico, posseduti da tutti in quanto spet–

tatori, anche se da pochissimi come pro–

prietari, che è poi la condizione dell'o–

pera d'arte, quadro o statua, nella nostra

società in cui di fatto viviamo, si giudichi

in altra sede questa condizione come ac–

cettabile o necessitante delle trasforma–

zioni profonde. Diverso dunque

il

rap–

porto tra opera e pubblico e diverso an–

che il rapporto tra l'artista e la materia.

Il vetro è diventato, come la tela,

il

bron–

zo o

il

marmo, un campo di possibilità

disponibili in cui l'operatore realizza del–

le scelte a livello di discorso individuale.

Basterà un esempio per spiegarci. Si sa

che Max Ernst è stato uno dei prota–

gonisti di quel movimento surrealista

che, nell'accezione più vasta come in quel

«

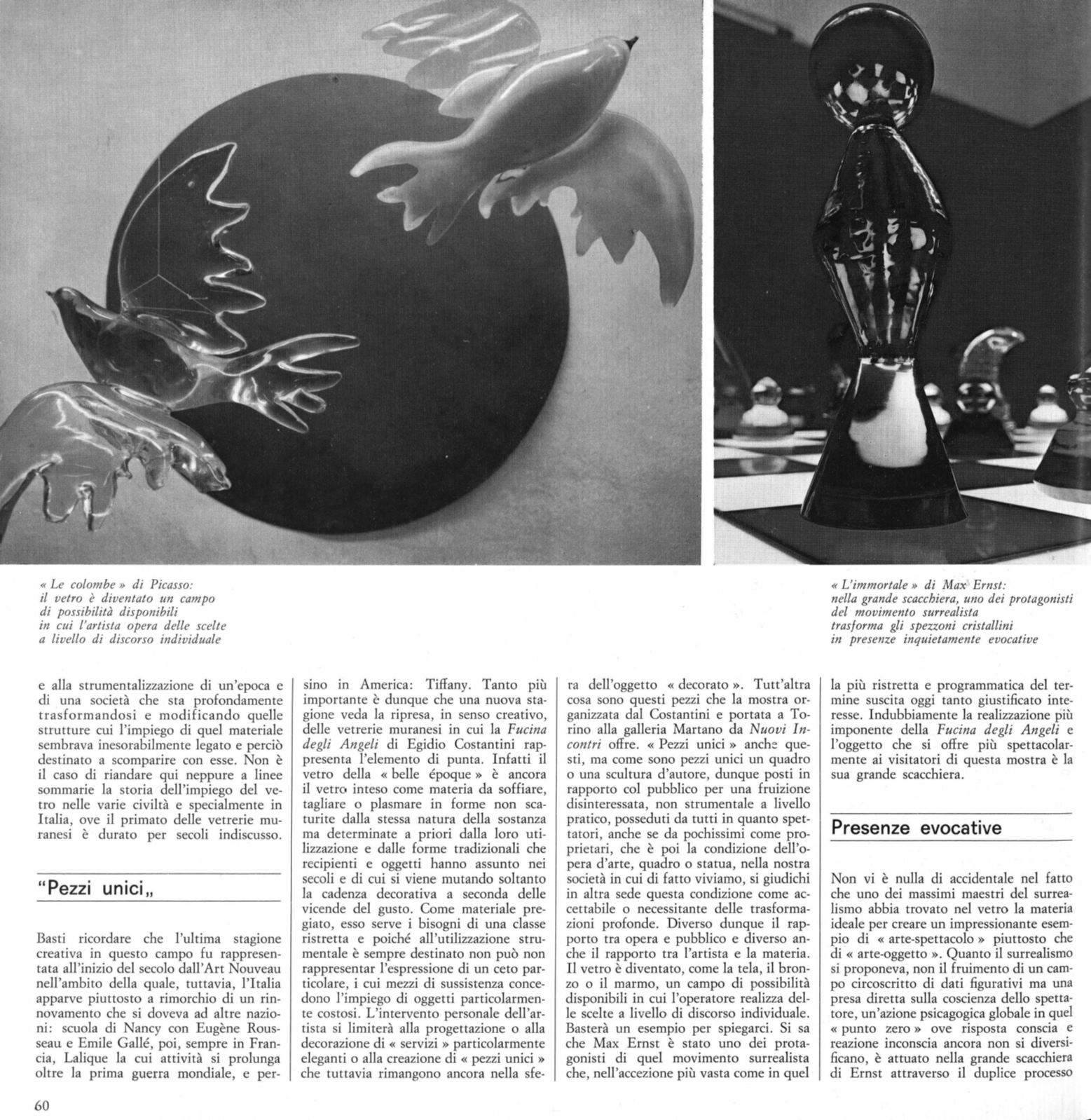

L'immortale » di

Max~

Ernst:

nella grande scacchiera, uno dei protagonisti

del movimento surrealista

trasforma gli spezzoni cristallini

in presenze inquietamente evocative

la più ristretta e programmatica del ter–

mine suscita oggi tanto giustificato inte–

resse. Indubbiamente la realizzazione più

imponente della

Fucina degli Angeli

e

l'oggetto che si offre più spettacolar–

mente ai visitatori di questa mostra è la

sua grande scacchiera.

Presenze evocative

Non vi è nulla di accidentale nel fatto

che uno dei massimi maestri del surrea–

lismo abbia trovato nel vetro la materia

ideale per creare un impressionante esem–

pio di «arte-spettacolo» piuttosto che

di « arte-oggetto ». Quanto

il

surrealismo

si proponeva, non il fruimento di un cam–

po circoscritto di dati figurativi ma una

presa diretta sulla coscienza dello spetta–

tore, un'azione psicagogica globale in quel

«punto zero» ave risposta conscia e

reazione inconscia ancora non si diversi–

ficano, è attuato nella grande scacchiera

di Ernst attraverso

il

duplice processo