282

L’area della borgata è compresa nell’oltre Dora tra i borghi Valdocco, Dora e Vanchiglia – sorti nella zona a nord della Torino barocca

– e la prima cinta daziaria del 1853. Tale situazione ne ha definito il ruolo cardine tra la configurazione organizzativa della città più

antica e di quella di nuova formazione, portando l’area a divenire uno snodo per la rete dei collegamenti viari urbani ed extraurbani.

Una fitta rete di strade a intenso traffico veicolare definisce l’impianto urbanistico della borgata, riflettendosi direttamente sulla

fisionomia del luogo; all’interno del disegno organizzativo del tessuto urbano, creato dalle principali direttrici viarie, per lo più radiali,

un reticolo autonomo di vie secondarie configurato a scacchiera crea isolati dalle dimensioni e forme molto varie. Anche l’edificato

propone fabbricati di varia volumetria, sia nell’estensione, sia nell’altezza, che vanno dalle minute case unifamiliari tipiche della

borgata, ai palazzi residenziali (dai quattro ai sei piani, molti dei quali di gusto Liberty), ai quartieri di edilizia popolare, ai grandi

complessi industriali e di servizio.

Accanto agli edifici residenziali, la zona di Aurora si caratterizza infatti per la presenza consistente sul territorio di fabbricati per la

produzione industriale e per i servizi, che testimoniano la storia del settore settentrionale di Torino, in cui l’insediamento di attività

produttive coinvolse dai primi anni del Novecento non solo la borgata Aurora, bensì anche altre zone della città in espansione, come

le adiacenti borgate Montebianco e Monterosa, e il borgo Regio Parco. Edifici e complessi industriali, anche di mole incombente,

risultano dunque, per la borgata e per l’intero settore, una presenza di forte caratterizzazione, costituendo spesso i fulcri visivi e

funzionali dello spazio urbano. I fabbricati per la residenza, sorti inizialmente per accogliere i lavoratori legati alle attività produttive,

si pongono di fatto con un ruolo secondario nella costituzione dell’immagine ambientale. I complessi abitativi, in questa borgata, a

differenza della maggior parte dei casi analizzati in questo studio, non sono i protagonisti dell’immagine urbana, bensì si configurano

come “comparse” nella scena ambientale, dominata dai fabbricati per l’industria, che catalizzano l’attenzione con le loro architetture

ritmate, spesso imponenti, cadenzando lo spazio di interi ampi isolati e imponendo la propria indiscutibile personalità compositiva.

Tale convivenza, tra contenitori per abitare e altri per lavorare, configura la borgata come la sommatoria non programmata di singoli

interventi architettonici, e il tessuto urbano ne risulta architettonicamente misto, con edifici dei vari stili caratterizzanti il Novecento

(sino ad altri più recenti), e spesso mostra contrasti tra forme e volumi, in un gioco ambiguo che stranamente diviene l’elemento

prioritario della caratterizzazione ambientale di quella parte di città.

Il denso tessuto viario, costituito dalle grandi arterie come dalle piccole vie, cela nella sua struttura diversi spazi di risulta non

progettati, al cui interno si distinguono edifici completamente decontestualizzati, che esternano un loro precedente ruolo in rapporto

al territorio, poi non confermato da interventi successivi, di completamento o di modifica del tessuto urbano.

Cortine continue, altre interrotte nella loro immagine compatta sul fronte strada da vuoti casuali o da architetture di dimensioni

diverse, si alternano nella configurazione degli spazi della borgata Aurora, con lo stesso abbinamento (non progettato) per cui edifici

dalle forme architettoniche essenziali si affiancano ad altri compositivamente ricercati e con forme di gusto raffinato.

Un ambito urbano si distingue però dal resto così scoordinato della borgata, sia nel proporre una prevalenza di edifici residenziali,

incardinati su viali alberati e slarghi a semiesedra caratterizzati da palazzi progettualmente eleganti, sia per essere stato di recente

oggetto di una attenta riqualificazione ambientale: è il nucleo compreso tra corso Regio Parco e lungodora Firenze, in cui si ritrova

un ambiente dai caratteri omogenei e affini a quelli riscontrabili, almeno in parte, nell’adiacente borgo Vanchiglia.

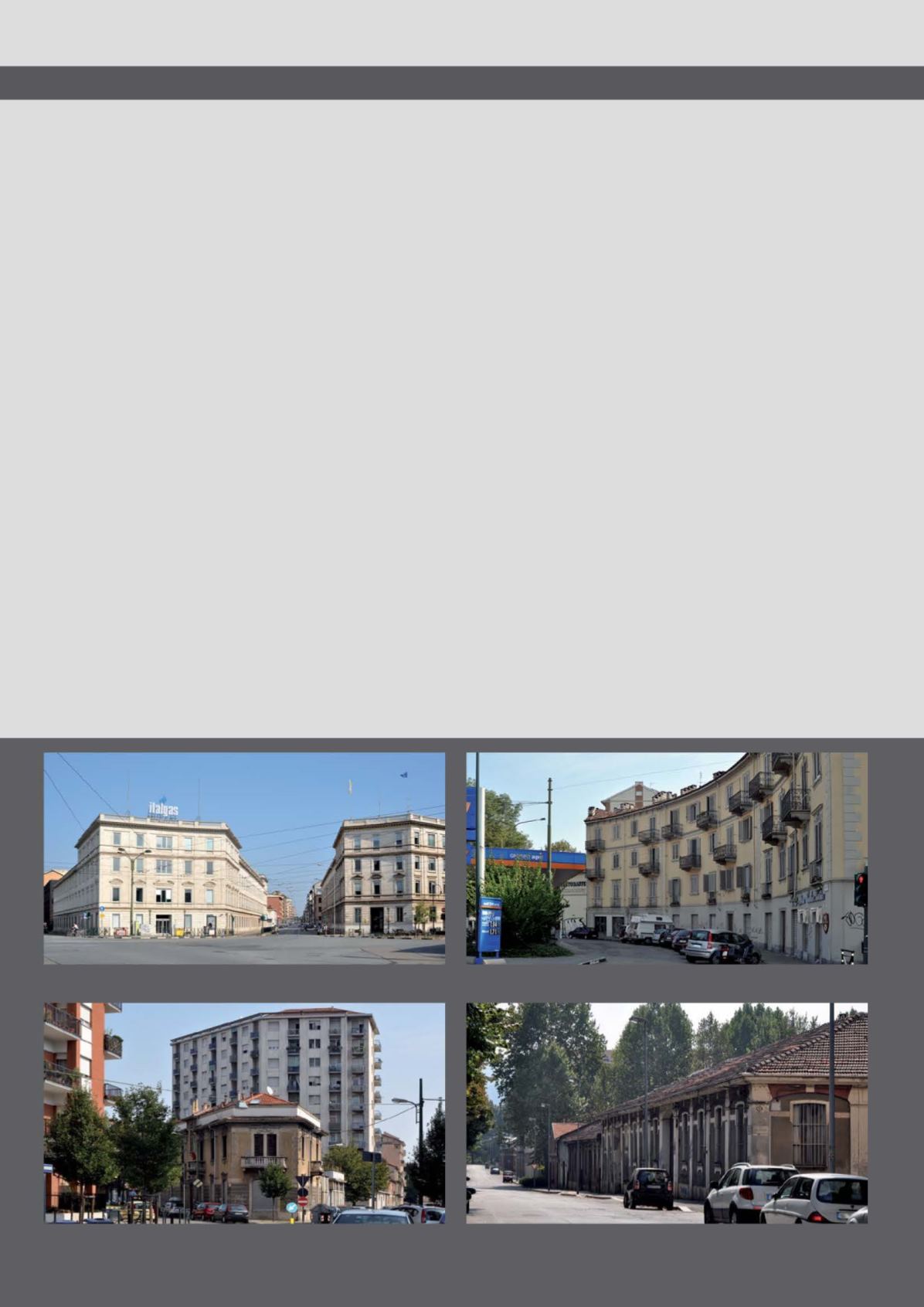

Largo Regio Parco, connotato dagli ex stabilimenti CEAT all’imbocco di corso Palermo e dalla quinta a esedra del corso omonimo.

RILIEVO URBANO

L’angolo tra le vie Messina e Reggio (si noti il contrasto volumetrico tra il piccolo edificio di borgata e gli alti palazzi di fattura moderna) e lo scorcio

di via Buscaglioni.