Carlo Vincenzo Ferrero di Roasio, marchese d'Ormea (Mondovì, 1680 - Torino, 1745)

Uomo politico. Fu nominato conte di Roasio e marchese di Ormea nel 1722. Collaboratore di Vittorio Amedeo II e ministro (1732) di Carlo Emanuele III, promosse l'intervento del Piemonte nelle Guerre di Successione polacca e austriaca.

Uomo di stato piemontese, nato a Mondovì il 5 aprile 1680, morto a Torino il 29 maggio 1745, fu la figura di governo di maggior rilievo del Regno di Sardegna, grandissima figura di politico.

Come riferisce E. Gribaudi Rossi, venne definito dal Carutti nella sua opera Storia del regno di Carlo Emanuele III (1859), «L'uomo di stato più eminente di cui si onori il Piemonte».

Di famiglia nobile, ma povera, fu dapprima giudice a Carmagnola; conosciuto casualmente nel 1706 dal re Vittorio Amedeo II, entrò nelle grazie del sovrano che gli conferì un impiego nell'amministrazione provinciale e in quella finanziaria, dove si mise particolarmente in luce tanto da diventare Generale delle Finanze nel 1717; fu, nel 1720, l'autore della riforma del catasto con cui orchestrò l’esproprio delle terre avite alla nobiltà più antica a favore del demanio dello Stato.Il Re lo nominò prima conte di Roasio, poi nel 1722 marchese d'Ormea.

Nel 1725 lo inviò a Roma dove svolse un'importante azione diplomatica per comporre le vertenze con la S. Sede, riuscì a guadagnarsi la fiducia del pontefice e di personalità della curia e a far concludere le trattative col riconoscimento di Vittorio Amedeo II come Re di Sardegna (9 dicembre 1726), grazie al concordato del 29 maggio 1727 con la S. Sede, favorevole allo stato sabaudo. Un altro successo diplomatico fu la ripresa delle relazioni tra il Regno di Sardegna e la Repubblica di Venezia. Nominato ministro dell'Interno nel 1730, si trovò al centro della politica piemontese, rimanendo al suo posto dopo l'abdicazione di Vittorio Amedeo II e l'ascesa al trono di Carlo Emanuele III: anzi, quando Vittorio Amedeo II cercò di riprendere il potere, il marchese fece arrestare il vecchio re che venne confinato nel castello di Moncalieri. Carlo Emanuele III, avuta in questo frangente prova di fedeltà, si affidò interamente a lui nei primi anni del suo regno e lo nominò, nel 1732, primo Ministro di Stato agli Esteri, carica che il marchese Ormea cumulò a quella degli Interni. Venne in seguito insignito dell'ordine della SS. Annunziata.

Nel 1742 il re lo chiamò a ricoprire la carica di Gran Cancelliere, una sorta di primo ministro, principale carica dello Stato seconda solo al sovrano stesso; egli dominò da allora la vita dello stato sabaudo ed ebbe pertanto parte decisiva nell'atteggiamento assunto da Carlo Emanuele III in politica e fu l'autore delle alleanze durante la guerra di successione d'Austria e la guerra di successione polacca.

Nella politica interna, particolarmente notevole fu, anche dopo il 1730, la sua politica di fronte alla S. Sede.

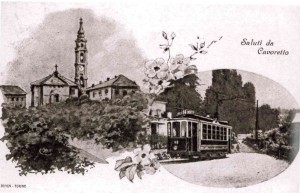

Venne sepolto nella Chiesa di San Pietro in Vincoli a Cavoretto, località di cui era signore dal 1729.

Nell' anno 2000, l'Archivio di Stato di Torino beneficiò del lascito di sei dipinti, tra cui il ritratto di Carlo Vincenzo Ferrero d'Ormea, dipinto da M.G. Clementi detta "La Clementina", che per volontà testamentaria della marchesa Cristina (1899-1999), ultima esponente dei Ferrero di Mondovì, marchesi d'Ormea, integravano la donazione dell'archivio di famiglia donato nel 1997.

La documentazione e i dipinti sono conservati ed esposti nella Galleria d'Ormea, tratto di collegamento tuttora percorribile tra le antiche Segreterie di Stato (oggi Prefettura) e Palazzo Reale, realizzato da F. Juvarra negli anni Trenta del Settecento per mettere in comunicazione la residenza del sovrano con gli uffici governativi e i depositi archivistici.

Note

GROSSI, 1791, p. 41

Bibliografia

- Gribaudi Rossi, Elisa, Ville e vigne della collina torinese: personaggi e storia dal XVI al XIX secolo, Le Bouquiniste, Torino 1975 , pp. 599-601 Vai al testo digitalizzato

- Gribaudi Rossi, Elisa, La collina di Torino da San Mauro a Moncalieri: vigne, ville, persone e fatti, Cassa di risparmio, Torino 1983 , pp. 97-99 Vai al testo digitalizzato