Torino raccontata da Primo Levi

Questa piccola antologia propone alcuni brani dell’opera di Primo Levi dedicati a Torino: la città dove era nato e dove avrebbe sempre abitato, a parte - come lui stesso scrive - «un anno vissuto ad Auschwitz e uno a Milano».

Dalle sue parole emergono i legami profondi che ebbe con la sua città, ma anche la personalità ricca e composita di Primo Levi, di là dalla sua immagine più nota di testimone della Shoah: scienziato, poeta, osservatore curioso, umorista raffinato.

01. Rimanere a Torino

«Non conosco alcun altro scrittore contemporaneo che abbia scelto di rimanere per tanti decenni intimamente legato alla famiglia, al luogo di nascita, alla regione d’origine, al mondo degli avi e soprattutto al locale ambiente di lavoro. […] Forse nel caso di Primo Levi la scelta di una vita fatta di stretti legami con quanto lo circonda è stata, al pari del suo capolavoro su Auschwitz, una sorta di vigorosa e profonda risposta a coloro che hanno cercato in ogni modo di troncare tutte le sue relazioni e di eliminare lui e i suoi simili dalla storia».

Nel settembre 1986, Primo Levi riceve a Torino la visita di Philip Roth, con cui ha concordato una lunga intervista da pubblicare su «The New York Times Book Review». L’intervista - A man saved by his skills - esce il 12 ottobre 1986 e a novembre appare tradotta su «La Stampa». Si riprende qui la traduzione italiana pubblicata in Philip Roth, Chiacchiere di bottega. Uno scrittore, i suoi colleghi e il loro lavoro (Einaudi, Torino 2004), con il titolo Conversazione a Torino con Primo Levi, ora in Primo Levi, Opere complete, a cura di Marco Belpoliti, Einaudi, Torino 2016-2018, vol. III, p. 635 sgg.

02. La mia città, la mia casa

«A parte qualche viaggio, a parte un anno vissuto ad Auschwitz e uno a Milano, sono sempre stato qui, in questa città. Mi ci sono accomodato: ho un lungo rodaggio alle spalle con questa città, che non mi consente alternative, né metri di giudizio. La mia adesione a Torino è totale: scriva pure che sono un inserito.

Cosa Le piace di Torino?

Le cose che non ho scelto; le abitudini che si sono radicate in me, i percorsi che sono stato obbligato a fare. Qui sono nato, mi sono sposato, ho scritto il mio primo libro: sono tutte cose che rimangono dentro, che creano un clima di corrispondenza con una città. E poi, sarà un luogo comune, ma è ancora apprezzabile la serietà di Torino, la sua tenacia, la sua capacità di affrontare in modo concreto i problemi. Le parrà strano, ma io trovo Torino una città cordiale, anche nei rapporti umani: non è una città fredda.

Cosa non Le piace di questa città?

La periferia che è costruita male, ma si può guardare dall’altra parte verso la collina o più in là verso le montagne. Le periferie, come la violenza, sono mali di qualsiasi città industriale, ne sono gli inevitabili risvolti negativi, non sono specifici di Torino. Dicono che Torino non abbia vita culturale: quella che c’è tuttavia a me basta.»

Giorgio De Rienzo, Primo Levi: Come il mio Faussone io celebro la religione del lavoro, [1978], ora in Primo Levi, Opere complete, a cura di Marco Belpoliti, Einaudi, Torino 2016-2018, vol. III, p. 121

«Abito da sempre (con involontarie interruzioni) nella casa in cui sono nato: il mio modo di abitare non è stato quindi oggetto di una scelta. Credo che il mio sia un caso estremo di sedentarietà, paragonabile a quello di certi molluschi, ad esempio le patelle, che dopo un breve stadio larvale in cui nuotano liberamente, si fissano ad uno scoglio, secernono un guscio e non si muovono più per tutta la vita. […] Certo, dopo sessantasei anni di corso Re Umberto, mi riesce difficile immaginarmi che cosa comporti abitare non dico in un altro paese o in un’altra città, ma addirittura in un altro quartiere di Torino. La mia casa si caratterizza per la sua assenza di caratterizzazione. Assomiglia a molte altre case quasi signorili del primo Novecento, costruite in mattoni poco prima dell’avvento irresistibile del cemento armato; è quasi priva di decorazioni, se si eccettuino alcune timide reminiscenze di Liberty nei fregi che sormontano le finestre e nelle porte in legno che danno sulle scale. È disadorna e funzionale, inespressiva e solida: lo ha dimostrato durante l’ultimo conflitto, in cui ha sopportato tutti i bombardamenti cavandosela con qualche danno ai serramenti, e qualche screpolatura che porta tuttora con l’orgoglio con cui un veterano porta le cicatrici. Non ha ambizioni, è una macchina per abitare, possiede quasi tutto ciò che è essenziale per vivere, e quasi nulla di quanto è superfluo. Con questa casa, e con l’alloggio in cui abito, ho un rapporto inavvertito ma profondo, come si ha con le persone con cui si è convissuto a lungo: se ne fossi divelto, anche per trasferirmi in un’abitazione più bella, più moderna e più comoda, soffrirei come un esule, o come una pianta che venga trapiantata in un terreno a cui non è avvezza. […] La mia casa è situata in un posto fortunato, non troppo lontano dal centro urbano eppure relativamente tranquillo; la proliferazione delle auto, che riempie ogni cavità come un gas compresso, è arrivata ormai fin qui, ma solo da pochi mesi si fatica a trovare un parcheggio. Le pareti sono spesse, ed i rumori della strada giungono attutiti. Un tempo tutto era diverso: la città finiva a poche centinaia di metri verso sud, si andava attraverso i prati “a vedere i treni” che allora, prima che si scavasse il sistema di trincee del quadrivio Zappata, correvano a livello del suolo. I controviali sono stati asfaltati solo verso il 1935; prima erano acciottolati, ed al mattino si veniva svegliati dai rumori dei carri che venivano dalla campagna: fragore dei cerchioni di ferro sui ciottoli, schiocchi delle fruste, voci dei conducenti. Altre voci famigliari salivano dalla strada in altre ore del giorno: i richiami del vetraio, dello stracciaio, del raccoglitore dei "capelli del pettine", a cui la già nominata donna fissa vendeva periodicamente i suoi, lunghi e canuti; occasionalmente, di mendicanti che suonavano l’organetto o cantavano in strada, ed a cui si gettavano monetine incartate. Attraverso tutte le sue trasformazioni, l’alloggio in cui abito ha conservato il suo aspetto anonimo ed impersonale: od almeno, tale sembra a noi che ci viviamo, ma è noto che ognuno è cattivo giudice delle cose che lo riguardano, del proprio carattere, delle proprie virtù e vizi perfino della propria voce e del proprio viso; forse ad altri potrà apparire fortemente sintomatico delle tendenze appartate della mia famiglia.»

“La mia casa”, L’altrui mestiere, in Primo Levi, Opere complete, a cura di Marco Belpoliti, Einaudi, Torino 2016-2018, vol. II, p. 803

03. Vivere a Torino, scrivere a Torino

«Come Le apparve Torino dopo l’inferno del Lager e l’odissea del rimpatrio?

Vorrei dire prima una cosa che nei miei libri non ho raccontato. Io fui deportato da Aosta a Fossoli, prima della vera e propria deportazione ad Auschwitz. Quando il treno arrivò a Chivasso, era un tramonto di febbraio. Il cielo era torbido ma dalla stazione riuscii a vedere la Mole. Fu quello il momento dello strappo, un addio che mi straziò. Il ritorno fu di mattino. Il treno ci sbarcò a Porta Nuova. Con me c’era un amico. Dal treno l’amico vide un palazzo di corso Sommeiller dove abitavano dei suoi parenti. Era intatto. Mi disse che, male male, un alloggio per la notte l’avremmo rimediato lì. La città era gravemente danneggiata dai bombardamenti e dall’insurrezione, ma ricordo che mi stupì l’estrema vitalità degli amici. Loro erano tutti vittoriosi. Io no.

Quali sono i luoghi della città a cui si sente più legato?

Quelli che compaiono qua e là nei miei libri. Le parti di casa, di scuola, vale a dire il D’Azeglio, l’Università, un po’ al Valentino un po’ in via Po, dove tra l’altro abitava la mia nonna paterna. Anche via Roma vecchia, che però ricordo vagamente. Uno dei miei nonni leggendari aveva un negozio di stoffe in via Roma vecchia e a carnevale era possibile salire al balcone dell’ammezzato per assistere alla sfilata dei carri. Nell’elenco metterei anche il percorso che ho fatto per 20 anni da Torino a Settimo e da Settimo a Torino. Proprio durante uno di questi percorsi pendolari scoprii in un’insegna di negozio lo pseudonimo [Damiano Malabaila] che adottai per Storie naturali.

Essere torinese ha influito sulla Sua formazione di scrittore?

Non saprei rispondere a questa domanda come non so rispondere quando mi domandano se sarei stato lo stesso scrittore se non fossi stato nel Lager. Che io sia torinese non ha sicuramente influito sulla decisione di fare lo scrittore. Sul modo di scrivere sì. Oggi posso dire questo: la città sta cambiando molto rapidamente. Mi pare che valga la pena di contribuire a trasmetterne l’immagine prima che scompaia del tutto.»

Giovanni Tesio, Torino, [1980], in Primo Levi, Opere complete, a cura di Marco Belpoliti, Einaudi, Torino 2016-2018, vol. III, p. 190

04. Torino prima e dopo la guerra

«Circoscriviamo lo sguardo a un ambiente particolare, la sua Torino: vogliamo parlare della città d’anteguerra, cosi diversa da quella di oggi? E si potrebbe, eventualmente, tessere un discorso sulle differenze che intercorrono tra la comunità ebraica di ieri e l’attuale?

Per quanto riguarda la Torino d’anteguerra e quella di oggi, le differenze sono vistose; probabilmente nessuna città italiana è cambiata tanto. Accade qui da noi che quando si sente parlare piemontese si faccia un soprassalto, come, uno che parla piemontese? In questo c’è qualcosa di drammatico ma niente di tragico, oggi la grossa ondata di seicentomila immigrati si è allentata, si sta integrando, i figli hanno cessato di essere un problema, un tempo lo sono stato, un problema, per le scuole, poiché arrivavano dalle elementari dei loro paesi di origine quasi analfabeti, adesso i figli nascono qui. A ciò si deve un curioso modo di parlare, un interdialetto. Se io fossi un linguista lo studierei volentieri. Con la crisi delle industrie meccaniche a Torino, il flusso migratorio non solo è cessato ma si è invertito, da qualche tempo si registra un calo di popolazione; gli ex immigrati che hanno imparato un mestiere ritornano al loro paese a sfruttare l’esperienza acquisita, a impiegare il capitale accumulato, cosa in sé positiva. Quanto alla comunità ebraica torinese dovrei dire che il mutamento è ancora più evidente, gli ebrei qui risultavano circa cinquemila prima della guerra, adesso sono intorno a milleduecento, il fenomeno si deve a molte cause: alcuni sono morti in deportazione, altri sono emigrati, altri ancora, contraendo matrimoni misti, hanno cessato di appartenere alla comunità. La natalità, inoltre, è bassissima fra gli ebrei. Il piccolo gruppo, comunque, non si può dire privo di vitalità anzi, è ben inserito nel panorama culturale torinese.»

Paola Lucarini, Intervista a Primo Levi, [1983], ora in Primo Levi, Opere complete, a cura di Marco Belpoliti, Einaudi, Torino 2016-2018, vol. III, p. 370

05. Le culture di Torino

«Goethe affermava che nessuno conosce perfettamente la propria lingua se non ne sa almeno un’altra. E io dico di non conoscere bene Torino, e il mio amore per Torino, perché so questa città soltanto e non altre, non sono mai vissuto altrove, mi mancano i termini di confronto.

Torino come monocultura industriale: soltanto un luogo comune? No, c’è qualcosa di vero, sostiene Levi:

È indubbio che la cultura meccanica ha in qualche modo sterilizzato altre forme di espressione, di ricerca, di elaborazione. Ma mi sembra che un altro fattore abbia contribuito a farne una cultura appartata, ed è fattore squisitamente geografico: è città attraverso cui i forestieri passano e non si fermano, angolare, angolata, rincantucciata.

Non è città di romanzo, anche; non la frequentano gli inventori di storie. Perché?

Potrei rifarmi alla monocultura industriale, ma sarebbe motivo pretestuoso. Chi mai ha detto che non si possa ambientare un buon romanzo in una fabbrica, in un quartiere d’una città come questa? Arpino l’ha fatto, e assai bene, con Una nuvola d’ira. No, azzardo un’ipotesi diversa. Far lo scrittore, il romanziere è mestiere rischioso, insicuro, in cui si cammina sul ciglio dell’insuccesso. Insomma, un mestiere poco adatto per i cauti e prudenti torinesi. C’è invece a Torino, aggiungo, una vivace tradizione critica: perché la critica è mestiere più solido e certo.

Torino dietro la facciata: magica, doppia, segreta. Ci crede?

Proprio per nulla, mi sembra una suggestiva invenzione giornalistica. Il triangolo Lione-Torino-Praga… a parte il fatto che non conosco né Lione né Praga, mi sembrano lepidezze che riguardano una quarantina di persone abbastanza squinternate.

I luoghi di Primo Levi: un breve itinerario sentimentale dentro la città.

La collina, piazza Maria Teresa, piazza San Carlo, la confluenza fra il Po e la Dora….

Sembra che passeggi, gli occhi socchiusi ad evocare immagini.

Ma anche certe fabbriche vecchiotte, e le “boite” da cui è partito il nostro discorso. E i cortili, certo, dimenticavo i cortili: sono una scoperta. Certe volte, camminando a caso mi ci infilo di soppiatto e vi leggo brani di vita, di storia, di costume. Sono un’antologia, i cortili di Torino: conservano brandelli di una città che ormai non è più, con reperti fondamentali, da un punto di vista antropologico.

Gobetti, Gramsci, Einaudi, la scuola di Casorati… non ha nostalgia d’una Torino più viva, fucina di idee e di progetti?

È vero, da certi punti di vista forse c’è stato un regresso culturale. Ma non da tutti. Lavorano a Torino medici e fisici di notorietà internazionale. E la città non ha perso l’autobus della seconda rivoluzione industriale, ha intuito per tempo le prospettive aperte dall’elettronica e dall’informatica. Siamo ottimisti: Torino ha un futuro.

Si definisca, dottor Levi. Mi dica chi è.

Mi sento un centauro. Perché doppio, ibrido, bifido. Sono italiano ed ebreo, chimico e scrittore, razionalista e poeta. Sono un torinese favolosamente stazionario, e mi piacerebbe viaggiare.

Se nel nostro mondo è ancora lecita la speranza, a quale idea, a quali valori la sente ancorata?

Proviamo a parlare di comunicazione e di comprensione. Sono sicuro che siano cose buone. La meta quotidiana di ciascuno dovrebbe essere quella di sciogliere i nodi dell’incomprensione, in qualsiasi ambito.»

Giorgio Martellini, “Primo Levi”, in Ritratto di città con persone. Venti incontri torinesi, Gcc, Torino 1986, ora in Primo Levi, Opere complete, a cura di Marco Belpoliti, Einaudi, Torino 2016-2018, vol. III, p. 581

06. Il mondo degli avi

«Barbarônìn era alto, robusto e di idee radicali: era scappato da Fossano a Torino e aveva fatto molti mestieri. Lo avevano scritturato al Teatro Carignano come comparsa per il Don Carlos, e lui aveva scritto ai suoi che venissero ad assistere alla prima. Erano venuti lo zio Natan e la zia Allegra, in loggione; quando il sipario si alzò, e la zia vide il figlio tutto armato come un filisteo, gridò con quanta voce aveva: "Rônìn, co ’t fai! Posa côl saber!": "Aronne, che fai! Posa quella sciabola!" […]

Da "rúakh", plurale "rukhod", che vale "alito", illustre vocabolo che si legge nel tenebroso e mirabile secondo versetto della Genesi ("Il vento del Signore alitava sopra la faccia delle acque"), si era tratto "tiré ’n ruakh", "tirare un vento", nei suoi diversi significati fisiologici: dove si ravvisa la biblica dimestichezza del Popolo Eletto col suo Creatore. Come esempio di applicazione pratica, si tramanda il detto della zia Regina, seduta con lo zio Davide al Caffè Fiorio in via Po: "Davidìn, bat la cana, c’as sentô nen le rôkhod!": che attesta un rapporto coniugale di intimità affettuosa. Quanto alla canna, poi, era a quel tempo un simbolo di condizione sociale, come potrebbe essere oggi il viaggiare in 1a classe in ferrovia: mio padre, ad esempio, ne possedeva due, una di bambù per i giorni feriali, e l’altra di malacca col manico placcato d’argento per la domenica. La canna non gli serviva per appoggiarsi (non ne aveva bisogno), bensì per rotearla giovialmente in aria e per allontanare dal suo cammino i cani troppo insolenti; come uno scettro, insomma, per distinguersi dal volgo.»

“Argon”, Il Sistema periodico, in Primo Levi, Opere complete, a cura di Marco Belpoliti, Einaudi, Torino 2016-2018, vol. I, pp. 868, 869

07. La vecchia via Roma

«Il mio nonno materno aveva un negozio di stoffe nella vecchia via Roma, prima dello sventramento spietato degli anni ’30. Era un lungo locale tenebroso, munito di una sola finestra, perpendicolare alla via e più basso del livello stradale; a poche porte accanto c’era un altro antro parallelo, un caffè-bar che era stato camuffato da grotta, con grosse stalattiti di cemento brunastro in cui erano incastrati specchietti multicolori; sul fondo, al banco di mescita erano stati applicati tanti listelli verticali di specchio. Questi, non so se per caso o deliberatamente, non erano ben complanari, bensì leggermente angolati fra loro: così, chi passava davanti alla soglia vedeva le proprie gambe moltiplicate dal gioco degli specchi, sembrava di averne cinque o sei invece di due, e questo era così divertente che i bambini dell’epoca, cioè noi, si facevano portare in via Roma apposta. […] A Carnevale, il nonno invitava tutti i nipoti ad assistere alla sfilata dei carri allegorici dal balcone del magazzino. A quel tempo, via Roma era lastricata con deliziose mattonelle di legno, su cui gli zoccoli ferrati dei cavalli da tiro non slittavano, ed era percorsa dai binari del tram elettrico. Il nonno ci procurava un adeguato rifornimento di coriandoli, ma ci vietava di lanciare stelle filanti, specie nei giorni umidi: circolava infatti la leggenda di un bambino che aveva gettato una stella filante bagnata al di sopra del filo del tram, ed era rimasto fulminato.»

“Il fondaco del nonno”, L’altrui mestiere, in Primo Levi, Opere complete, a cura di Marco Belpoliti, Einaudi, Torino 2016-2018, vol. II, p. 972

08. Università e dintorni

«Appena mi fu possibile filai in biblioteca: intendo dire, alla venerabile biblioteca dell’Istituto Chimico dell’Università di Torino, a quel tempo impenetrabile agli infedeli come la Mecca, difficilmente penetrabile anche ai fedeli qual ero io. È da pensare che la Direzione seguisse il savio principio secondo cui è bene scoraggiare le arti e le scienze: solo chi fosse stato spinto da un assoluto bisogno, o da una passione travolgente, si sarebbe sottoposto di buon animo alle prove di abnegazione che venivano richieste per consultare i volumi. L’orario era breve ed irrazionale; l’illuminazione scarsa; gli indici in disordine; d’inverno, nessun riscaldamento; non sedie, ma sgabelli metallici scomodi e rumorosi; e finalmente, il bibliotecario era un tanghero incompetente, insolente e di una bruttezza invereconda, messo sulla soglia per atterrire col suo aspetto e col suo latrato i pretendenti all’ingresso.»

“Azoto”, Il Sistema periodico, in Primo Levi, Opere complete, a cura di Marco Belpoliti, Einaudi, Torino 2016-2018, vol. I, p. 991

«Nel giro di quei mesi avevo fatto disperati tentativi di entrare come allievo interno presso questo o quel professore. Alcuni, a bocca torta o magari con burbanza, mi avevano risposto che le leggi razziali lo vietavano; altri avevano fatto ricorso a pretesti fumosi e inconsistenti. Incassato compostamente il quarto o quinto rifiuto, stavo rincasando una sera, in bicicletta, con addosso una cappa quasi tangibile di scoramento e di amarezza. Risalivo svogliatamente via Valperga Caluso, mentre dal Valentino giungevano e mi sorpassavano folate di nebbia gelida; era ormai notte, e la luce dei lampioni, mascherati di violetto per l’oscuramento, non riusciva a prevalere sulla foschia e sulle tenebre. I passanti erano rari e frettolosi: ed ecco, uno fra questi attirò la mia attenzione. Procedeva nella mia direzione con passo lungo e lento, portava un lungo cappotto nero ed era a capo scoperto. e camminava un po’ curvo, ed assomigliava all’Assistente, era l’Assistente. Lo sorpassai, incerto sul da farsi; poi mi feci coraggio, tornai indietro, ed ancora una volta non osai interpellarlo. Che cosa sapevo di lui? Niente: poteva essere un indifferente, un ipocrita, addirittura un nemico. Poi pensai che non rischiavo nulla se non un ulteriore rifiuto, e senza ambagi gli chiesi se sarebbe stato possibile essere accolto per un lavoro sperimentale nel suo istituto. L’Assistente mi guardò sorpreso; in luogo del lungo discorso che avrei potuto aspettare, mi rispose con due parole del Vangelo: "Viemmi retro". L’interno dell’Istituto di Fisica Sperimentale era pieno di polvere e di fantasmi secolari. C’erano file di armadi a vetri zeppi di foglietti ingialliti e mangiati da topi e tarme: erano osservazioni di eclissi, registrazioni di terremoti, bollettini meteorologici bene addietro nel secolo scorso. Lungo la parete di un corridoio trovai una straordinaria tromba, lunga più di dieci metri, di cui nessuno sapeva più l’origine, lo scopo e l’uso: forse per annunciare il giorno del Giudizio, in cui tutto ciò che si asconde apparirà. C’era una eolipila in stile Secessione, una fontana di Erone, e tutta una fauna obsoleta e prolissa di aggeggi destinati da generazioni alle dimostrazioni in aula: una forma patetica ed ingenua di fisica minore, in cui conta più la coreografia del concetto. Non è illusionismo né gioco di prestigio, ma confina con loro. L’Assistente mi accolse nello sgabuzzino a pian terreno dove lui stesso abitava, e che era irto di apparecchi ben diversi, entusiasmanti e sconosciuti. Alcune molecole sono portatrici di un dipolo elettrico, si comportano insomma in un campo elettrico come minuscoli aghi di bussola: si orientano, alcune più pigramente, altre meno. A seconda delle condizioni, obbediscono con maggiore o minore rispetto a certe leggi: ecco, quegli apparecchi servivano a chiarire queste condizioni e questo rispetto così lacunoso. Aspettavano chi li usasse: lui era indaffarato per altre questioni (di astrofisica, mi precisò, e la notizia mi percosse le midolla: avevo dunque davanti a me, in carne ed ossa, un astrofisico!), e inoltre non era pratico di certe manipolazioni che riteneva necessarie per purificare i prodotti da sottoporre alle misure; per queste occorreva un chimico, e il chimico benvenuto ero io. Mi cedeva volentieri il campo e gli strumenti.»

“Potassio”, Il sistema periodico, in Primo Levi, Opere complete, a cura di Marco Belpoliti, Einaudi, Torino 2016-2018, vol. I, p. 900

«Avevamo assistito per cinque mesi, pigiati come sardine e reverenti, alle lezioni di Chimica Generale ed Inorganica del Professor P., riportandone sensazioni varie, ma tutte eccitanti e nuove. No, la chimica di P. non era il motore dell’Universo né la chiave del Vero: P. era un vecchio scettico ed ironico, nemico di tutte le retoriche (per questo, e solo per questo, era anche antifascista), intelligente, ostinato, ed arguto di una sua arguzia trista. Di lui si tramandavano episodi di esami condotti con fredda ferocia e con ostentato pregiudizio: sue vittime predilette erano le donne in genere, e poi le suore, i preti, e tutti quelli che gli si presentavano "vestiti da soldato". Si mormoravano sul suo conto leggende assai sospette di spilorceria maniaca nella conduzione dell’Istituto Chimico e del suo laboratorio personale: che conservasse in cantina casse e casse di fiammiferi usati, che proibiva ai bidelli di buttare via; che i misteriosi minareti dell’Istituto stesso, che tuttora conferiscono a quel tratto di Corso Massimo d’Azeglio una melensa impronta di falso esotismo, li avesse fatti costruire lui, nella remota sua giovinezza, per celebrarvi ogni anno una immonda segreta orgia di ricuperi, in cui si bruciavano tutti gli stracci e le carte da filtro dell’annata, e le ceneri le analizzava lui personalmente, con pazienza pitocca, per estrarne tutti gli elementi pregiati (e forse anche i meno pregiati) in una sorta di palingenesi rituale a cui solo Caselli, il suo tecnico-bidello fedelissimo, era autorizzato ad assistere.»

“Zinco”, Il sistema periodico, in Primo Levi, Opere complete, a cura di Marco Belpoliti, Einaudi, Torino 2016-2018, vol. I, p. 881

09. Lo Stadium

«Ma lo sport principe era l’atletica: chi la praticava era ipso facto un eletto, chi la ignorava un escluso. Due anni prima, nel 1932 a Los Angeles, Beccali aveva trionfato nei 1500 metri, e tutti sognavamo di emularlo, o almeno di primeggiare in qualche altra specialità. Le nostre piccole Olimpiadi si svolgevano al pomeriggio, entro lo Stadium che sorgeva allora dove adesso è il Politecnico. Era una costruzione faraonica, una delle prime in cemento armato erette in Torino: terminata verso il 1915, nel 1934 era già abbandonata e fatiscente, insigne esempio di spreco del pubblico denaro. L’anello della pista, lungo 800 metri, era ormai in terra nuda, cosparso di buche malamente riempite di ghiaia; sulle gigantesche scalinate crescevano erbacce ed alberelli stenti. Ufficialmente, l’ingresso era vietato, ma noi entravamo dal bar, portandoci dietro le biciclette.»

“Un lungo duello”, L’altrui mestiere, in Primo Levi, Opere complete, a cura di Marco Belpoliti, Einaudi, Torino 2016-2018, vol. II p. 974

10. Alla Crocetta

«Saremmo stati chimici, Enrico ed io. Avremmo dragato il ventre del mistero con le nostre forze, col nostro ingegno: avremmo stretto Proteo alla gola, avremmo troncato le sue metamorfosi inconcludenti, da Platone ad Agostino, da Agostino a Tommaso, da Tommaso a Hegel, da Hegel a Croce. Lo avremmo costretto a parlare. Questo essendo il nostro programma, non ci potevamo permettere di sprecare occasioni. Il fratello di Enrico, misterioso e collerico personaggio di cui Enrico non parlava volentieri, era studente in chimica, e aveva installato un laboratorio in fondo a un cortile, in un curioso vicolo stretto e storto che si diparte da piazza della Crocetta, e spicca nella ossessiva geometria torinese come un organo rudimentale intrappolato nella struttura evoluta di un mammifero. Anche il laboratorio era rudimentale: non nel senso di residuo atavico, bensì in quello di estrema povertà. C’era un bancone piastrellato, poca vetreria, una ventina di bocce con reattivi, molta polvere, molte ragnatele, poca luce e un gran freddo. Lungo tutta la strada avevamo discusso su quello che avremmo fatto, ora che saremmo "entrati in laboratorio", ma avevamo idee confuse.»

“Idrogeno”, Il sistema periodico, in Primo Levi, Opere complete, a cura di Marco Belpoliti, Einaudi, Torino 2016-2018, vol. I, p. 876-877

11. Hotel Suisse o Albergo Svizzera?

«Nel giugno 1942 parlai a viso aperto col Tenente e col Direttore: mi rendevo conto che la mia opera stava diventando inutile, anche loro se ne rendevano conto, e mi consigliarono di cercarmi un altro lavoro, in una delle non molte nicchie che la legge ancora mi concedeva. Stavo inutilmente cercando, quando un mattino, cosa rarissima, fui chiamato al telefono delle Cave: dall’altro capo del filo una voce milanese, che mi parve rozza ed energica, e che diceva di appartenere ad un Dottor Martini, mi convocava per la domenica seguente all’Hotel Suisse di Torino, senza concedermi il lusso di alcun particolare. Però aveva proprio detto "Hotel Suisse", e non "Albergo Svizzera" come avrebbe dovuto fare un cittadino ligio: a quel tempo, che era quello di Starace, a simili piccolezze si stava molto attenti, e gli orecchi erano esercitati a cogliere certe sfumature. Nella hall (scusate: nel vestibolo) dell’Hotel Suisse, anacronistica oasi di velluti, penombre e tendaggi, mi attendeva il Dottor Martini, che era prevalentemente Commendatore, come avevo appreso poco prima dal portiere. Era un uomo tarchiato sulla sessantina, di statura media, abbronzato, quasi calvo: il suo viso aveva tratti pesanti, ma gli occhi erano piccoli ed astuti, e la bocca, un po’ torta a sinistra come in una smorfia di disprezzo, era sottile come un taglio. Anche questo Commendatore si rivelò alle prime battute un tipo sbrigativo: e compresi allora che questa curiosa fretta di molti italiani "ariani" nei confronti degli ebrei non era casuale. Fosse intuizione o calcolo, rispondeva ad uno scopo: con un ebreo, in tempo di Difesa della Razza, si poteva essere cortesi, si poteva magari aiutarlo, e perfino vantarsi (cautamente) di averlo aiutato, ma era consigliabile non intrattenere con lui rapporti umani, non compromettersi a fondo, in modo da non essere poi costretti a mostrare comprensione o compassione.»

“Fosforo”, Il sistema periodico, in Primo Levi, Opere complete, a cura di Marco Belpoliti, Einaudi, Torino 2016-2018, vol. I, p. 940

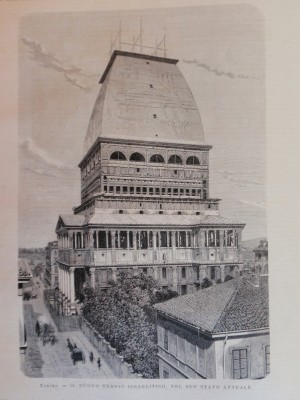

12. Mole Antonelliana

«In occasione del centenario dell’inaugurazione della nostra Sinagoga, avvenuta il 16 febbraio 1884, noi ebrei torinesi abbiamo risoluto di venir meno, per una volta, al nostro duplice tradizionale riserbo. È il ben noto riserbo piemontese, legato a radici geografiche e storiche, per cui c’è chi vede in noi i meno italiani fra gli italiani, sovrapposto al millenario riserbo dell’ebreo diasporico, avvezzo da sempre a vivere nel silenzio e nel sospetto, ad ascoltare molto ed a parlare poco, a non farsi notare, perché “non si sa mai”. Non siamo mai stati molti: poco più di quattromila negli anni Trenta, ed è stata la quota massima che abbiamo mai raggiunta; poco più di mille oggi. Eppure, non crediamo di cadere nell’enfasi se affermiamo di aver contato per qualcosa, e ancora di contare, nella vita di questa città. Paradossalmente, la nostra storia di gente tranquilla e dimessa è connessa con quella del maggior monumento torinese, che dimesso non è, né conforme alla nostra indole: come è diffusamente raccontato nel saggio qui seguente di Alberto Racheli, abbiamo corso il serio rischio di condividere con Alessandro Antonelli la responsabilità per la presenza, in pieno centro urbano, della Mole, spropositato punto esclamativo. Beninteso, anche noi, come tutti i torinesi, nutriamo per la Mole un certo amore, ma è un amore ironico e polemico, da cui non ci lasciamo accecare. La amiamo come si amano le pareti domestiche, ma sappiamo che è brutta, presuntuosa e poco funzionale; che ha comportato un pessimo uso del pubblico denaro; e che, dopo il ciclone del 1953 ed il restauro del 1961, sta su grazie ad una protesi metallica. Insomma, da un pezzo non ha più neppure diritto ad una menzione nel Guinness dei primati: non è più, come ci insegnavano a scuola, “la più alta costruzione in laterizi d’Europa”. Serbiamo perciò gratitudine postuma all’assessore municipale Malvano, nostro correligionario, che nel 1875 ebbe l’abilità di rivendere al Comune l’edificio commissionato e non finito, divoratore di quattrini. Se l’operazione non fosse riuscita, si dovrebbe assistere oggi ad uno spettacolo malinconico: le poche centinaia di ebrei che vanno al Tempio nelle feste solenni, e le poche decine che ci vanno per le cerimonie quotidiane, sarebbero quasi invisibili nell’enorme spazio racchiuso dalla cupola antonelliana.»

Prefazione a Ebrei a Torino. Ricerche per il centenario della Sinagoga 1884-1984, Allemandi, Torino 1984, ora in Primo Levi, Opere complete, a cura di Marco Belpoliti, Einaudi, Torino 2016-2018, vol. II, p. 1559

13. Di ritorno dal Lager

«Giunsi a Torino il 19 di ottobre, dopo trentacinque giorni di viaggio: la casa era in piedi, tutti i familiari vivi, nessuno mi aspettava. Ero gonfio, barbuto e lacero, e stentai a farmi riconoscere. Ritrovai gli amici pieni di vita, il calore della mensa sicura, la concretezza del lavoro quotidiano, la gioia liberatrice del raccontare. Ritrovai un letto largo e pulito, che a sera (attimo di terrore) cedette morbido sotto il mio peso. Ma solo dopo molti mesi svanì in me l’abitudine di camminare con lo sguardo fisso al suolo, come per cercarvi qualcosa da mangiare o da intascare presto e vendere per pane; e non ha cessato di visitarmi, ad intervalli ora fitti, ora radi, un sogno pieno di spavento.»

La tregua, in Primo Levi, Opere complete, a cura di Marco Belpoliti, Einaudi, Torino 2016-2018, vol. I, p. 469

14. Via Lagrange, un vecchio cortile

«Le zie di Faussone abitavano in una vecchia casa di via Lagrange, di soli due piani, rinserrata fra edifici più recenti (ma altrettanto trascurati) alti almeno il triplo. La facciata era modesta. di un colore terroso indefinito, su cui risaltavano, ormai appena distinguibili, false finestre e falsi balconcini dipinti in rosso mattone. La scala B che io cercavo era in fondo al cortile: mi sono soffermato ad osservare il cortile, mentre due massaie mi guardavano con sospetto dai rispettivi ballatoi. La corte ed il portico di ingresso erano in acciottolato, e sotto il portico correvano due carraie in lastre di pietra di Luserna, solcate e logorate dal passaggio di generazioni di carri. In un angolo era un lavatoio fuori uso: era stato riempito di terra e vi era stato piantato un salice piangente. In un altro angolo c’era un mucchio di sabbia, evidentemente scaricata lì per qualche lavoro di riparazione e poi dimenticata: la pioggia l’aveva erosa in forme che ricordavano le Dolomiti, e i gatti vi avevano scavato varie comode cucce. Di fronte era la porta di legno di un’antica latrina, macerata in basso dall’umidità e dalle esalazioni alcaline, più in alto ricoperta di una vernice bigia che si era contratta sul fondo più scuro assumendo l’aspetto della pelle di coccodrillo. I due ballatoi correvano lungo tre lati, interrotti soltanto da cancelli rugginosi che si prolungavano fuori delle ringhiere in punte a ferro di lancia. Ad otto metri dalla via congestionata e pretenziosa, si respirava in quel cortile un vago odore claustrale, insieme col fascino dimesso delle cose un tempo utili, e poi lungamente abbandonate.»

“Le zie”, La chiave a stella, in Primo Levi, Opere complete, a cura di Marco Belpoliti, Einaudi, Torino 2016-2018, vol. I, p. 1158

15. Il "San Giovanni Vecchio"

«L’edificio, attualmente (1981) in ristrutturazione, che ospitava l’Ospedale Maggiore di San Giovanni Battista di Torino, non è un luogo ameno. Le sue mura vetuste e le altissime volte sembrano imbevute dei dolori di generazioni; i busti dei benefattori, che fiancheggiano le scale, guardano il visitatore con l’occhio senza sguardo delle mummie. Ma quando si arriva alla "Crociera", cioè all’incrocio delle due navate mediane, ed alla mostra delle farfalle, che vi è stata allestita dal Museo Regionale di Storia Naturale, ci si allarga il cuore, e ci si sente regrediti alla condizione effimera e ilare dello studente in visita scolastica. Come da tutte le mostre bene strutturate, anzi, come dal consumo di ogni cibo spirituale, se ne esce nutriti, e insieme più affamati di prima.»

“Le farfalle”, L’altrui mestiere, in Primo Levi, Opere complete, a cura di Marco Belpoliti, Einaudi, Torino 2016-2018, vol. II, p. 904

16. Gabbiani in città

«No, mi creda, sono pienamente consapevole del vostro disagio. Si vede, per così dire, a occhio nudo: non volate più alti nel cielo, è raro sentirvi stridere. Ho visto due suoi colleghi nidificare allo sbocco di una cloaca, altri sotto un ponte. Altri ancora, e tanti, bazzicano dalle parti dello zoo di Torino e rubano i pesci alle foche e all’orso bianco.

Lo so. È una vergogna, ma ci sono andato anch’io. Di pesce abbiamo bisogno, se no le nostre uova vengono con il guscio debole, tanto trasparente che si vede dentro il pulcino, e a covarle si rompono. E di pesce, nel Po, se ne vede poco. Speriamo che adesso, con il nuovo collettore, la situazione migliori un poco.»

“Il Gabbiano di Chivasso”, Pagine sparse 1947-1987, in Primo Levi, Opere complete, a cura di Marco Belpoliti, Einaudi, Torino 2016-2018, vol. II, p. 1676

17. Lunedì mattina a Porta Nuova

Un altro lunedì

«Dico chi finirà all’Inferno:

I giornalisti americani,

I professori di matematica,

I senatori e i sagrestani.

I ragionieri e i farmacisti

(Se non tutti, in maggioranza);

I gatti e i finanzieri,

I direttori di società,

Chi si alza presto alla mattina

Senza averne necessità.

Invece vanno in Paradiso

I pescatori ed i soldati,

I bambini, naturalmente,

I cavalli e gli innamorati.

Le cuoche ed i ferrovieri,

I russi e gli inventori;

Gli assaggiatori di vino;

I saltimbanchi e i lustrascarpe,

Quelli del primo tram del mattino

Che sbadigliano nelle sciarpe».

Così Minosse orribilmente ringhia

Dai megafoni di Porta Nuova

Nell’angoscia dei lunedì mattina

Che intendere non può chi non la prova.

“Un altro lunedì”, Ad ora incerta, in Primo Levi, Opere complete ,a cura di Marco Belpoliti, Einaudi, Torino 2016-2018, vol. II, p. 688

18. Via Cigna

In questa città non c’è via più frusta.

È nebbia e notte; le ombre sui marciapiedi

Che il chiaro dei fanali attraversa

Come se fossero intrise di nulla, grumi

Di nulla, sono pure i nostri simili.

Forse non esiste più il sole.

Forse sarà buio sempre: eppure

In altre notti ridevano le Pleiadi.

Forse è questa l’eternità che ci attende:

Non il grembo del Padre, ma frizione,

Freno, frizione, ingranare la prima.

Forse l’eternità sono i semafori.

Forse era meglio spendere la vita

In una sola notte, come il fuco.

“Via Cigna”, Ad ora incerta, in Primo Levi, Opere complete, a cura di Marco Belpoliti, Einaudi, Torino 2016-2018, vol. II, p. 705

19. Un ippocastano di corso Re Umberto

Cuore di legno

Il mio vicino di casa è robusto.

È un ippocastano di corso Re Umberto;

Ha la mia età ma non la dimostra.

Alberga passeri e merli, e non ha vergogna,

In aprile, di spingere gemme e foglie,

Fiori fragili a maggio,

A settembre ricci dalle spine innocue

Con dentro lucide castagne tanniche.

È un impostore, ma ingenuo: vuole farsi credere

Emulo del suo bravo fratello di montagna

Signore di frutti dolci e di funghi preziosi.

Non vive bene. Gli calpestano le radici

I tram numero otto e diciannove

Ogni cinque minuti; ne rimane intronato

E cresce storto, come se volesse andarsene.

Anno per anno, succhia lenti veleni

Dal sottosuolo saturo di metano;

È abbeverato d’orina di cani,

Le rughe del suo sughero sono intasate

Dalla polvere settica dei viali;

Sotto la scorza pendono crisalidi

Morte, che non saranno mai farfalle.

Eppure, nel suo tardo cuore di legno

Sente e gode il tornare delle stagioni.

“Cuore di legno”, Ad ora incerta, in Primo Levi, Opere complete, a cura di Marco Belpoliti, Einaudi, Torino 2016-2018, vol. II, p. 714

20. Un formicaio in corso San Martino

Schiera bruna

Si potrebbe scegliere un percorso più assurdo?

In corso San Martino c’è un formicaio

A mezzo metro dai binari del tram,

E proprio sulla battuta della rotaia

Si dipana una lunga schiera bruna,

S’ammusa l’una con l’altra formica

Forse a spiar lor via e lor fortuna.

Insomma, queste stupide sorelle

Ostinate lunatiche operose

Hanno scavato la loro città nella nostra,

Tracciato il loro binario sul nostro,

E vi corrono senza sospetto

Infaticabili dietro i loro tenui commerci

Senza curarsi di

Non lo voglio scrivere,

Non voglio scrivere di questa schiera,

Non voglio scrivere di nessuna schiera bruna.

“Schiera bruna”, Ad ora incerta, in Primo Levi, Opere complete, a cura di Marco Belpoliti, Einaudi, Torino 2016-2018, vol. II, p. 718

21. Osservando i marciapiedi

«Adhaesit pavimento anima mea, l’anima mia aderì al lastricato: così il Salmo 119, che Dante cita nel Purgatorio, e che tuttavia viene anche tradotto in altri modi. Aderì al lastricato per motivi vari e per breve tempo, e questo contatto non è stato del tutto inutile; è stata piuttosto una esplorazione. […] I marciapiedi della mia città (e, non ne dubito, quelli di qualsiasi altra città) sono pieni di sorprese. I più recenti sono di asfalto, e questa è una follia: più ci si inoltra sulla via dell’austerità, più appare stupido usare composti organici per camminarci sopra. Forse non è lontano il tempo in cui l’asfalto urbano verrà riesumato con le cautele che si adottano per staccare gli affreschi; verrà raccolto, classificato, idrogenato, ridistillato, per ricavarne le frazioni nobili che esso potenzialmente contiene. O forse i marciapiedi di asfalto saranno sepolti sotto nuovi strati di chissà quale altro materiale, sperabilmente meno prodigo, ed allora i futuri archeologi vi troveranno incastrati, come gli insetti del pliocene nell’ambra, i tappi-corona della Coca Cola e gli anellini a strappo della birra in lattine, ricavandone dati sulla qualità e quantità delle nostre scelte alimentari. Si ripeterà così il fenomeno che ai nostri occhi ha reso interessanti, e quindi nobili, i Kökkenmöddingen, quelle collinette fatte esclusivamente di gusci di molluschi, lische di pesce ed ossa di gabbiano che gli archeologi d’oggi scavano sulle coste della Danimarca; erano mucchi di rifiuti che crebbero lentamente, a partire da circa settemila anni fa, intorno a miseri villaggi di pescatori, ed ora sono fossili illustri. I marciapiedi più vecchi e più tipici sono invece fatti di lastroni di pietra dura, pazientemente sgrossata e scalpellata a mano. Il grado del loro logorio ne consente una grossolana datazione: le lastre più antiche sono lisce e lucide, lavorate dai passi di generazioni di pedoni, ed hanno assunto l’aspetto e la patina calda delle rocce alpine levigate dal mostruoso attrito dei ghiacciai. Dove la roccia schistosa era percorsa da una vena di quarzo, che è molto più duro della sua matrice, essa è venuta a sporgere, talvolta in misura fastidiosa per i passanti dai piedi teneri. Dove invece l’attrito è stato minore o nullo, si distingue ancora la ruvidezza originaria della pietra, e spesso i singoli colpi di scalpello: questo si vede bene lungo i muri, per una distanza di un palmo, e particolarmente bene sul lastricato che sta davanti al Palazzo Carignano; il percorso rettilineo tangente all’ingresso principale è eroso normalmente, mentre i recessi della facciata barocca albergano lastre ruvide, perché per più di tre secoli non ci è passato quasi nessuno. È stato assai più intenso il logorio del marmo, che è un materiale meno resistente: molte soglie di vecchie botteghe sono di marmo, e nel giro di pochi decenni soltanto si sono infossate profondamente. Questa erosione delle soglie è vistosa in certe chiesette o cappelle di montagna, dove per generazioni i fedeli entravano portando scarpe chiodate. Spesso non solo la soglia è logora, ma si nota inoltre, verso l’interno, una seconda zona incavata alla distanza di una cinquantina di centimetri: essa segnala il punto pressoché obbligato in cui cadeva il secondo passo. Davanti a molte porte carraie si osserva che il lastrone reca un’incisione caratteristica. Dai due stipiti partono due solchi diritti o curvilinei, divergenti fra loro; fra questi, paralleli al muro, e distanti fra loro una dozzina di centimetri, sono tracciati altri solchi, per tutta la larghezza del marciapiede. Servivano a dare appiglio alla ferratura dei cavalli da tiro, animali preistorici: quando il carro si trovava a salire lo scivolo di raccordo tra il fondo stradale e il marciapiede, le zampe posteriori del cavallo erano sottoposte al massimo sforzo, e slittavano se il lastrone era liscio. I più antichi fra questi lastroni incisi mostrano anche i segni del logorio provocato dai cerchioni e dagli zoccoli ferrati. In vari punti della citta le lastre di pietra conservano le tracce delle incursioni aeree della seconda guerra mondiale. Le lastre spezzate dalle bombe dirompenti sono state sostituite, ma sono state lasciate in sito quelle che erano state perforate dagli spezzoni incendiari. Questi ordigni erano prismi d’acciaio che venivano lanciati alla cieca dagli aerei, ed erano disegnati in modo da cadere verticalmente, con tale impeto da perforare tetti, solai e soffitti; alcuni di essi, caduti sui marciapiedi, hanno forato nettamente la pietra spessa dieci centimetri, come punzoni di trancia. È probabile che chi si prendesse la briga di sollevare i lastroni forati vi troverebbe sotto lo spezzone; due di queste forature, a pochi metri di distanza l’una dall’altra, si trovano ad esempio davanti al numero 9 bis di corso Re Umberto. Al vederle, tornano a mente le voci macabre che circolavano in tempo di guerra, di passanti che non avevano fatto a tempo a rifugiarsi, ed erano stati trafitti dalla testa ai piedi. Altri segni sono meno sinistri e più recenti. Dappertutto, ma più numerose nei tratti più frequentati, si notano sulle lastre delle macchie rotonde, del diametro di pochi centimetri, biancastre, grigie o nere. Sono gomme da masticare, incivilmente sputate a terra, e testimoniano delle eccellenti proprietà meccaniche del materiale di cui sono costituite: infatti, se non vengono rimosse (ma rimuoverle non è facile: costa tempo e fatica, oltre che ribrezzo, e lo sanno i pochi negozianti che si prendono cura di ripulire il marciapiede davanti alla loro bottega) sono praticamente indistruttibili. Il loro colore si fa sempre più scuro a mano a mano che la loro superficie assorbe polvere e terriccio, ma non scompaiono mai. Costituiscono un buon esempio di un fenomeno che si presenta spesso nella tecnica: lo sforzo che tende a rendere ottime le proprietà di resistenza e di solidità di un determinato materiale può condurre a gravi difficolta quando si tratta di eliminare il materiale medesimo dopo che ha adempiuto alle sue funzioni; ad esempio, è stato laboriosissimo demolire le fortificazioni in cemento armato della seconda guerra mondiale; è quasi impossibile distruggere il vetro e la ceramica, materiali nati per resistere ai secoli; le vernici protettive sempre più durature richieste dall’industria hanno fatto nascere una generazione di solventi e di prodotti svernicianti paurosamente aggressivi. Allo stesso modo, la richiesta di una gomma che resista, deformandosi ma senza distruggersi, al tormento della masticazione, fatto di pressione, umidità, calore ed enzimi, ha condotto ad un materiale che resiste fin troppo bene al calpestio, alla pioggia, al gelo ed al sole d’estate. Queste gomme, dalle prestazioni inutilmente buone, hanno trovato vari impieghi secondari, tutti più o meno nocivi: ed anche questo è un fatto ricorrente. Si può dire che nessuno fra gli strumenti di pace inventati dall’uomo è sfuggito al destino di essere usato nel più nocivo dei modi, e cioè come arma: forbici, martelli, falci, forconi, piccozze; perfino le corte pale da trincea, come racconta terribilmente Remarque in Niente di nuovo sul fronte occidentale. La gomma da masticare non è stata usata come arma, ma come strumento per sabotare le macchinette annullatrici dei trasporti urbani, nei mesi più caldi della contestazione giovanile. Come ho detto, le gomme masticate si trovano dappertutto, ma ad un esame più attento si nota che esse raggiungono un massimo di densità in prossimità dei bar e dei caffè più frequentati: infatti il masticatore che vi si dirige è costretto a sputare per liberarsi la bocca. Come effetto, un forestiero non pratico della città potrebbe trovare questi locali spostandosi nel senso delle gomme più fitte, allo stesso modo con cui gli squali trovano le loro prede ferite nuotando nel senso delle concentrazioni di sangue crescenti. Accanto ad altri elementi più ovvi e triviali, sono questi i segni che si ravvisano sul lastricato quando l’anima vi aderisce come la gomma da masticare, per motivo di accidia, pigrizia o stanchezza.»

“Segni sulla pietra”, L’altrui mestiere, in Primo Levi, Opere complete, a cura di Marco Belpoliti, Einaudi, Torino 2016-2018, vol. II, pp. 847 – 850

Bibliografia

Soggetti correlati

Luoghi correlati

Itinerari correlati

Temi correlati

Ente Responsabile

- MuseoTorino 2020