I lettori della Rivista « Torino », hanno avuto modo

di riaccostarsi nelle analisi attente contenute nel nu–

mero scorso, ai temi amati-odiati del Liberty torinese.

In carenza od in assenza di precisi apporti scientifici

l'analisi sulla architettura dell'800 e del '900 è

affidata ancora essenzialmente ad apporti critici, nei

quali emerge, come particolarmente viva, la rievo–

cazione letteraria, che per il suo intrinseco valore

(1

i,

serve ancora una volta a cogliere, rievocare, ricreare

« situazioni» prossime e lontane.

Nella scia del rinato interesse per il movimento (Z)

può essere ancora di qualche interesse illustrare, non

« in positivo », come è stato fatto , ma « in negativo »,

l 'architettura torinese a cavallo dell'800 e del '900,

quasi per coglierne meglio l'importanza attraverso il

confronto diretto con i periodi precedente e seguente,

o come si dice spesso, a monte e a valle.

Il che

è

molto poco, e può subito esonerare l'av–

vertito lettore dal proseguire oltre nella lettura del

presente articolo: poiché come disse uno dei maestri

milanesi del tardo ottocento : «L'Architettura

è

fra

tutte le arti la più noiosa a sentirne parlare, anche per

gli uomini culti» (Camillo Boito, 1872).

Da uno spoglio abbastanza esauriente dei documenti

sopravvissuti (edifici, disegni) , il Liberty torinese ri–

sulta isolato fra due periodi di grande squallore; uno

che inizia dalla crisi del '61 e va fino alla fine del-

1'800 (riscattato da poche opere del vecchio Antonelli

e del giovane Ceppi); un secondo che va dagli anni

subito precedenti la prima guerra mondiale, fino alle

iniziative del gruppo Gualino (opere di Pagano, Levi

Montalcini, ecc.). Infatti, il neoclassicismo torinese,

nella sua alta qualità, urta al confronto con le inizia–

tive postunitarie, almeno quanto il generico umore

eclettico (riassorbito il Liberty al suo interno), urta

con l'incisiva qualità delle opere nate a Torino per

iniziativa di Gualino: si tratta di un clima culturale

complesso, intrecciato di contributi di alto livello

nelle singole arti (e non solo in quelle figurative o

nell'architettura), che eccelle in qualche opera mag–

giore, come nella casa di corso Vittorio angolo via

nella Rocca (che il « generone » torinese aveva deno–

minato «le Nove del Valentin », gelosa com'era del

suo buon gusto

(!)

locale), e l'arredo del teatrino

nella villa corso Massimo d'Azeglio, distrutta du–

rante l'ultima guerra.

Una osservazione è subito possibile: il valore della

produzione architettonica torinese

è

particolarmente

basso quando hanno minore risalto contatti e onen–

tamenti, interregionali e internazionali

(3).

Questa osservazione contrasta con la vecchia tradi–

zione culturale locale, abituata a far derivare a catena

un autore dall'altro, individuando studi d'architettura

e maestri, autonomi isolati, rispetto ai maggiori mo–

-,imenti. Già un grossolano esame smentisce tale as–

sunto: dal quale però si può trarre subito una cor–

relazione: questo tipo di cultura locale prospera in

continuità e rimane di fondo in ogni periodo, emer–

gendo negli anni di più grave crisi culturale, durante

i quali cerca varie occasioni opportune per auto-com–

memorarsi ufficialmente e di riportare alla sua scarsa

misura l'intervento altrui, diverso per costume, inten–

sità, fortuna (quasi sempre avversa).

In tale senso, e solo in tale senso mi pare che possa

servire a cogliere il valore del movimento Liberty a

Torino un confronto ristretto all'ambiente architet–

tonico locale, fra i periodi subito precedenti e subito

seguenti i decenni 1890-1910.

48

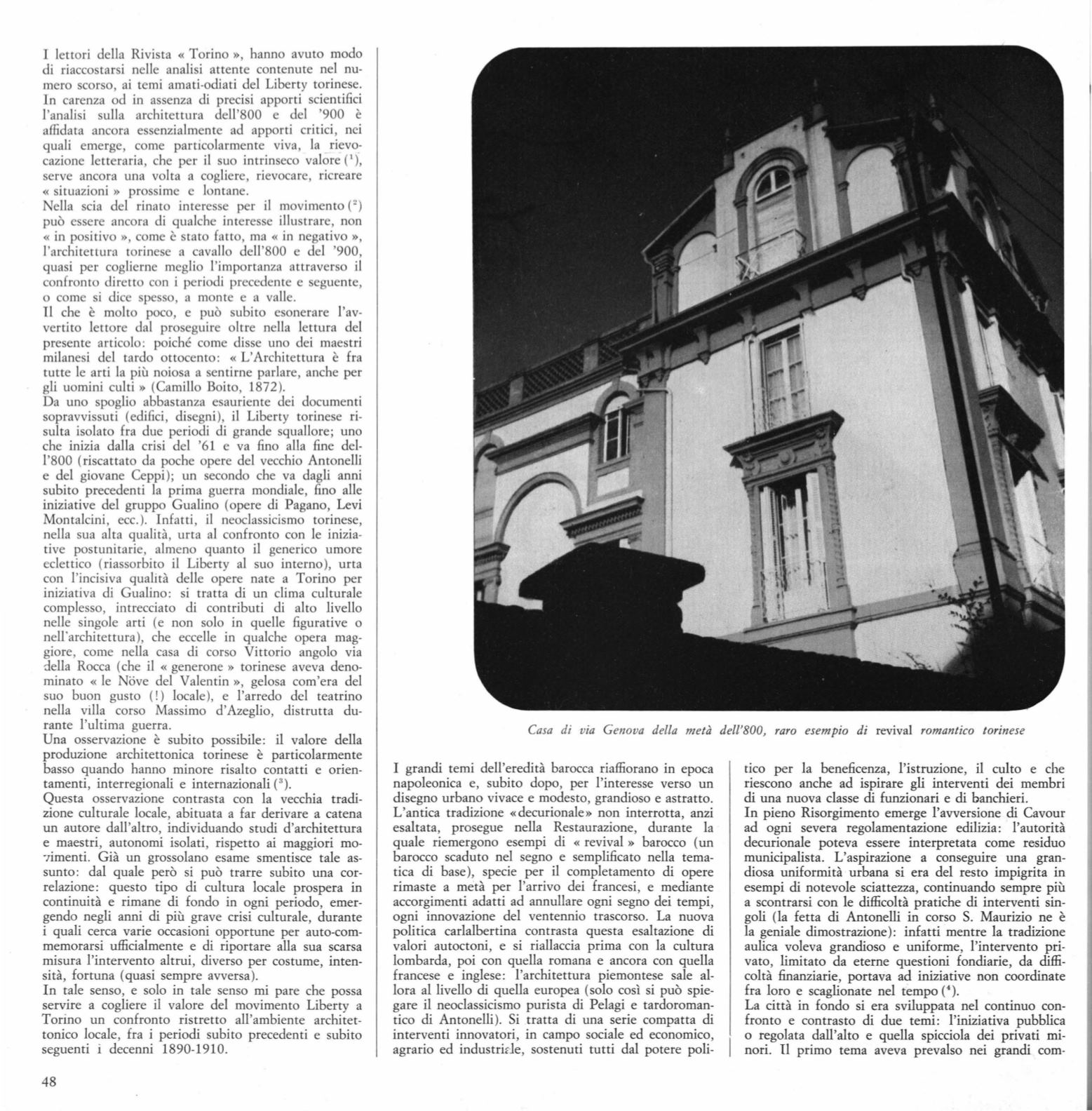

Casa di vIa Genova della metà dell'800, raro esempio di

revival

romantico torinese

I grandi temi dell'eredità barocca riaffiorano in epoca

napoleonica e, subito dopo, per l'interesse verso un

disegno urbano vivace e modesto , grandioso e astratto.

L'antica tradizione «decurionale» non interrotta, anzi

esaltata, prosegue nella Restaurazione, durante la

quale riemergono esempi di «revival » barocco (un

barocco scaduto nel segno e semplificato nella tema–

tica di base), specie per il completamento di opere

rimaste a metà per l'arrivo dei francesi, e mediante

accorgimenti adatti ad annullare ogni segno dei tempi,

ogni innovazione del ventennio trascorso. La nuova

politica carlalbertina contrasta questa esaltazione di

valori autoctoni, e si riallaccia prima con la cultura

lombarda, poi con quella romana e ancora con quella

francese e inglese: l'architettura piemontese sale al–

lora allivello di quella europea (solo cosÌ si può spie–

gare il neoclassicismo purista di Pelagi e tardoroman–

tico di Antonelli). Si tratta di una serie compatta di

interventi innovatori, in campo sociale ed economico,

agrario ed industride, sostenuti tutti dal potere poli-

tico per la beneficenza, l'istruzione, il culto e che

riescono anche ad ispirare gli interventi dei membri

di una nuova classe di funzionari e di banchieri.

In pieno Risorgimento emerge l'avversione di Cavour

ad ogni severa regolamentazione edilizia: l'autorità

decurionale poteva essere interpretata come residuo

municipalista. L'aspirazione a conseguire una gran–

diosa uniformità urbana si era del resto impigrita in

esempi di notevole sciattezza, continuando sempre più

a scontrarsi con le difficoltà pratiche di interventi sin–

goli (la fetta di Antonelli in corso S. Maurizio ne

è

la geniale dimostrazione): infatti mentre la tradizione

aulica voleva grandioso e uniforme, l'intervento pri–

vato , limitato da eterne questioni fondiarie, da diffi–

coltà finanziarie, portava ad iniziative non coordinate

fra loro e scaglionate nel tempo

(4).

La città in fondo si era sviluppata nel continuo con–

fronto e contrasto di due temi: l'iniziativa pubblica

o regolata dall'alto e quella spicciola dei privati mi–

nori. Il primo tema aveva prevalso nei grandi com·