collina, di uno spazio frivolo, fresco, nervoso anti–

retorico di giardini e ville, di tono piccolo borghese

ad iniziativa di una nuova classe, cosciente di es–

sere tale (" )_

L'apertura di lunghe vie esterne, di nuovi legami con

la prima cintura industriale, attraverso vasti inter–

venti, specie nel settore a nord di corso Francia_

Alcune tassellature al centro, specialmente vivaci in

edifici di destinazione commerciale, improntati questi

come altri del genere, in tutta Italia, ad una più

diretta derivazione dal gusto milanese

('2)_

Il

contemporaneo sviluppo di alcuni temi negativI,

rimasti latenti durante l'ottocento : e specialmente

nuove prospettive di intervento in pieno centro, at–

traverso sventramenti

('3)_

dal punto di vista delle «opere pubbliche

» :

Una serie mirabile di interventi, quale non si era

vista dai tempi della Restaurazione, e che verrà tron–

cata nel periodo tra le due guerre

(14)_

L'arte per l'arte, l'arte capriccio, l'arte liberatrice,

l'arte disgregatrice del costume e dell'« etablishment »

professionale: per le sue interne ipotesi il Liberty

non poteva, come aveva pateticamente tentato, di

rinnovare il suo «tempo »: aveva piuttosto appro–

fittato

di

un'area che la società di allora aveva lasciato

disponibile per la creatività di artisti più o meno

isolati, più o meno borghesi, dando loro dignità di

iniziativa, e una nuova particolare indipendenza eco–

nomica

(15 )_

Nè

ha saputo essere fermento durevole _ L'incidenza

di un assunto esclusivamente e rigorosamente arti–

stico, su di una cultura quale era quella torinese ,

non poteva che esaurirsi velocemente : c'erano sì al–

cuni importanti indizi di una grande trasformazione

in atto: dovevano subito prevalere gli orientamenti

di una reazione latente, alla quale conveniva con–

dannare e mettere all'indice tutte le manifestazioni

di un passato vivo, e perdonare, per «errori» di

giovinezza, o «capricci» dell'età di mezzo commessi

nel tempo dell'« art nouveau », solo

i

protagonisti,

disponibili ormai per le squallide opere del regime_

Roberto Gabetti

(1) -

Mi riferisco qui in particolare all'attività di Italo Cremona,

che in molti suoi scritti (per il «Selvaggio », 1'« Antipatico

»

la «Circolare Sinistra»), in molti saggi (per «Paragone»),

nella mostra « Rosa e Nero » di Italia '61, nella prefazione

al suo ultimo «Il tempo dell'Art Nouveau

»,

in articoli, no–

velle ecc. ha definito questi suoi personali interessi.

(2) _

L'interesse per il Liberty è stato più volte dimostrato da

Carlo Mollino come critico e anche come architetto (penso

specialmente all'« approdo bianco del Lago Nero »)_ Cos1 nello

stesso ambiente si possono cogliere molti spunti « art nouveau »

in opere di Spazzapan, precedenti la seconda guerra.

La recente ripresa (anni '50) degli architetti «neoliberty»

torinesi, novaresi, milanesi, ha carattere diverso: centrato

com'era su di un «revival» della cultura mitteleuropea (in–

dividuata criticamente da Vittorio Gregotti).

(3) _

È

interessante notare come il mutato carattere della

formazione dell'architetto abbia influito sulla «esplosione»

antieclettica del Liberty: da un lato un più facile accesso alla

professione, (conseguente alla crisi e alla continua revisione

delle istituzioni accademiche di ingegneria e di architettura);

dall'altro la diffusione delle prime grandi riviste internazionali

di

arte e di architettura, riviste a larga tiratura, ricche di belle

illustrazioni (per i mutamenti del gusto queste divennero

il canale principale di informazione); particolare interesse

in

questo senso ha l'articolo di Rossana Bossaglia « Testimonianze

Critiche dell'Età Liberty in Italia (1895-1910)>> - «Arte in

Europa» scritti in onore di E. Arslan, Milano, 1965; della

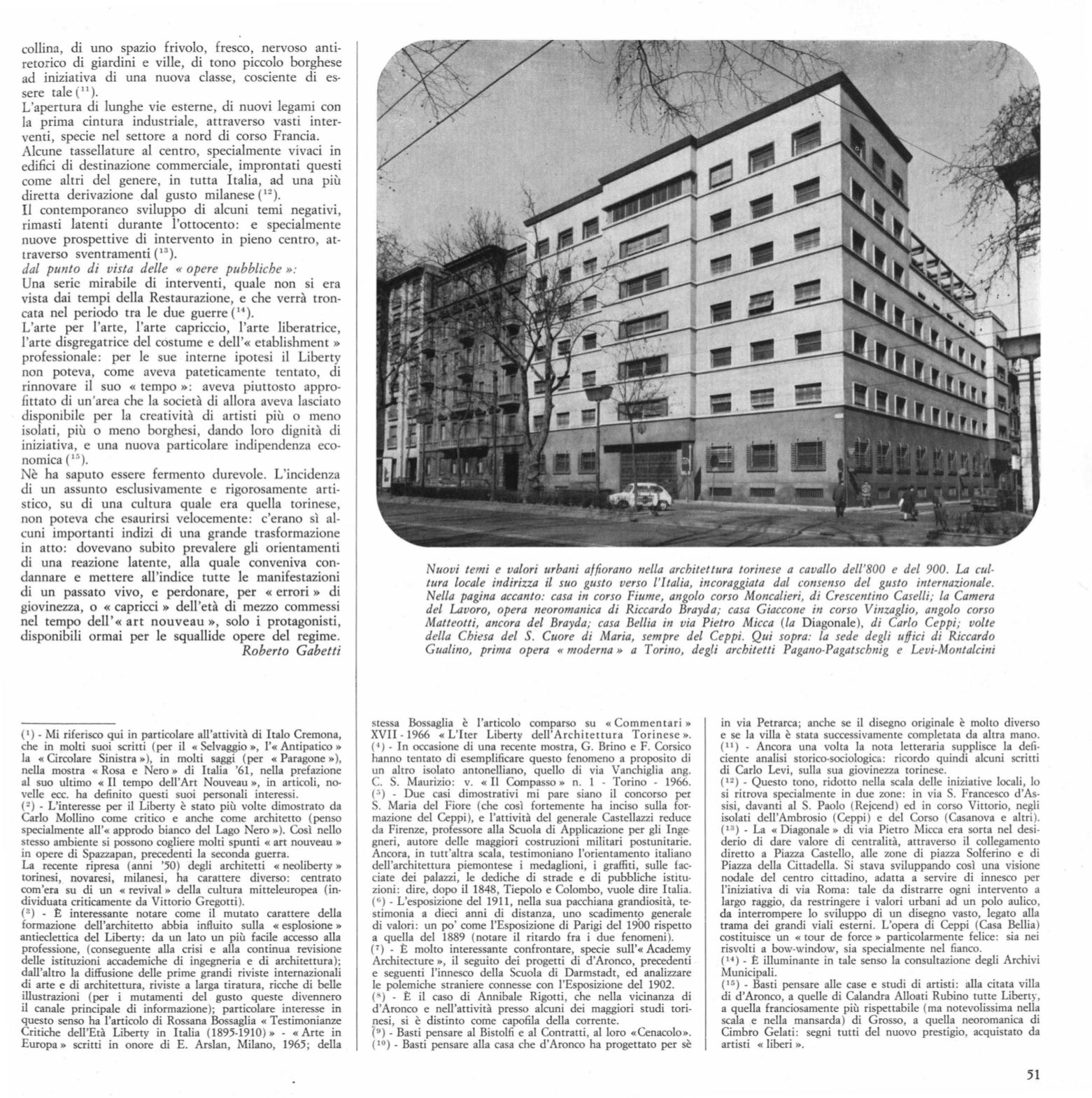

Nuovi temi e valori urbani affiorano nella architettura torinese a cavallo dell'800 e del 900. La cul–

tura locale indirizza il suo gusto verso l'Italia, incoraggiata dal consenso del gusto internazionale.

Nella pagina accanto: casa in corso Fiume, angolo corso Moncalieri, di Crescentino Caselli; la Camera

del Lavoro, opera neoromanica di Riccardo Brayda; casa Giaccone in corso Vinzaglio, angolo corso

Matteotti, ancora del Brayda; casa BelZia in via Pietro Micca (la

Diagonale),

di Carlo Ceppi; volte

della Chiesa del

S.

Cuore di Maria, sempre del Ceppi. Qui sopra: la sede degli uffici di Riccardo

Gualino, prima opera «moderna» a Torino, degli architetti Pagano-Pagatschnig e Levi-Montalcini

stessa Bossaglia è l'articolo comparso su «Commentari »

XVII -1966 «L'Iter Liberty dell'Architettura Torinese ».

(,l) _

In occasione di una recente mostra, G. Brino e F. Corsico

hanno tentato di esemplificare questo fenomeno a proposito di

un altro isolato antonelliano, quello di via Vanchiglia ang.

C.

S. Maurizio: v. «Il Compasso» n. 1 - Torino - 1966.

(;;) - Due casi dimostrativi mi pare siano il concorso per

S. Maria del Fiore (che cosÌ fortemente ha inciso sulla for–

mazione del Ceppi), e l'attività del generale Castellazzi reduce

da Firenze, professore alla Scuola di Applicazione per gli Inge·

gneri, autore delle maggiori costruzioni militari postunitarie.

Ancora, in tutt'altra scala, testimoniano l'orientamento italiano

dell'architettura piemontese i medaglioni, i graffiti, sulle fac–

ciate dei palazzi, le dediche di strade e di pubbliche istitu–

zioni: dire, dopo il 1848, Tiepolo e Colombo, vuole dire Italia.

(6) _

L'esposizione del 1911, nella sua pacchiana grandiosità, te–

stimonia a dieci anni di distanza, uno

scadiment~

generale

di valori: un po' come l'Esposizione di Parigi del 1900 rispetto

a quella del 1889 (notare il ritardo fra i due fenomeni).

(7) _

È

molto interessante confrontare, specie sull'« Academy

Architecture », il seguito dei progetti di d'Aronco, precedenti

e seguenti l'innesco della Scuola di Darmstadt, ed analizzare

le polemiche straniere connesse con l'Esposizione del 1902.

(8) _

È

il caso di Annibale Rigotti, che nella vicinanza di

d'Aronco e nell'attività presso alcuni dei maggiori studi tori–

nesi, si è distinto come capofila della corrente.

(9 ) _

Basti pensare al Bistolfi e al Contratti, alloro «Cenacolo».

(IO) -

Basti pensare alla casa che d'Aronco ha progettato per sè

in via Petrarca; anche se il disegno originale

è

molto diverso

e se la villa è stata successivamente completata da altra mano.

(11) _

Ancora una volta la nota letteraria supplisce la defi–

ciente analisi storico-sociologicli: ricordo quindi alcuni scritti

di

Carlo Levi, sulla sua giovinezza torinese.

(12) -

Questo tono, ridotto nella scala delle iniziative locali, lo

si ritrova specialmente in due zone: in via S. Francesco d'As–

sisi, davanti al S. Paolo (Rejcend) ed in corso Vittorio, negli

isolati dell'Ambrosio (Ceppi) e del Corso (Casanova e altri).

('3) _

La « Diagonale » di via Pietro Micca era sorta nel desi–

derio di dare valore di centralità, attraverso il collegamento

diretto a Piazza Castello, alle zone di piazza Solferino e di

Piazza della Cittadella. Si stava sviluppando cos1 una visione

nodale del centro cittadino, adatta a servire di innesco per

l'iniziativa di via Roma: tale da distrarre ogni intervento a

largo raggio, da restringere i valori urbani ad un polo aulico,

da interrompere lo sviluppo di un disegno vasto, legato alla

trama dei grandi viali esterni. L'opera di Ceppi (Casa Bellia)

costituisce un « tour de farce » particolarmente felice: sia nei

risvolti a bow-window, sia specialmente nel fianco.

(14) _

È

illuminante in tale senso la consultazione degli Archivi

Municipali.

(15) _

Basti pensare alle case e studi di artisti: alla citata villa

di d'Aronco, a quelle di Calandra Alloati Rubino tutte Liberty,

a quella franciosamente più rispettabile (ma notevolissima nella

scala e nella mansarda) di Grosso, a quella neoromanica di

Cimbro Gelati: segni tutti del nuovo prestigio, acquistato da

artisti « liberi ».

51