plessi unitari di piazza Vittorio, piazza Statuto, corso

Vittorio, via Cernaia: il secondo un poco ovunque;

tutti e due avevano in comune un disegno nel quale

si distingue subito la costante dignità della «sfera

pubblica », delle strade e delle piazze e la cre¢e

sciattezza di cortili androni scale, di quelle parti

della casa più vicine al godimento ristretto di una

«sfera privata» propriamente borghese, sempre più

legata ai valori dell'appartamento singolo (tendente

a divenire bene familiare, e non più solido inve–

stimento rappresentativo, da parte del «fortunato

proprietario »).

Lo scadimento di questi valori locali in epoca risor–

gimentale è parallelo all'aspettativa, anticipazione, aper–

tura verso i grandi temi nazionali. Torino, come Mi–

lano, guarda alla penisola per motivi pressanti vivi

complessi. La cultura locale, indirizzando i suoi inte–

ressi verso l'Italia, è incoraggiata dal consenso del

gusto internazionale, prono davanti ai prototipi fio–

rentini (trionfanti in Inghilterra dalla metà dell'800

e diffusi ormai in Francia e in Germania); li realizza

il concreto ampliamento delle frontiere e lo sposta–

mento della Capitale a Firenze e poi a Roma, al quale

corrispondono altrettanti riecheggiamenti trecenteschi,

quattro-cinquecenteschi e soprattutto tardo-bramante–

schi a Torino

(5).

Dal punto di vista stilistico, la città, chiusa nella sua

piccola cinta daziaria, ripete gli svuotati temi neo-clas–

sici, appena aggiornati in senso « italiano ».

Seguendo l'ipotesi prima formulata, vorrei ora saltare

il periodo Liberty e considerare subito gli anni suc–

cessivi alla prima guerra mondiale. Cosa è cambiato?

La città è più grande bella viva, più ricca per molti

esempi diffusi e isolati. Ma a negare subito questi

fermenti, interviene e prevale a Torino (ed ovunque

in Europa) una cupa reazione . Si rispolvera la tradi–

zione locale, che continua ad essere fiorentino-braman–

tesca, la si trascina stancamente oltre ogni attendibili–

tà, pur di sconfessare l'odiato Liberty, segno di «cat–

tivo gusto» (vecchia definizione classicista, applicata

sempre ad ogni innovazione). Le famiglie «bene»

dànno una tinta su rampicanti, ninfee, danzatrici; ta–

gliano via cariatidi, volute, graticci; nessuno scultore,

pittore, architetto ammette di proclamarsene autore.

Il ripescato carattere del villino fiorentino, introduce

il disegno di palazzi in stile «governativo », per gli

uffici statali e le banche che vogliono nuove sedi. Ci

si prepara a realizzare il primo e il secondo tratto di

via Roma e le loro immediate adiacenze. Il barocco

piemontese come «stile propriamente locale» verrà

poi esaltato, ancora dopo come componente autoctona

(e per la prima volta, salvo sporadici precedenti eclet–

tici), negli anni subito precedenti, e poi seguenti, la

seconda guerra mondiale.

A questo punto un lecito pessimismo coglie chi studia

e osserva le cose locali: non hanno lavorato fra noi

nè Mackintosh nè Gropius, ogni fenomeno, ogni

« gesto» è venuto tardi, riassorbito, bruciato nel

soffuso grigiore. Poi chi studia le cose locali, riapre

un libro, rivede una casa: ripensa ai problemi pas–

sati,

li

riporta al presente. L'inanità di ieri riprende

evidenza nelle situazioni di oggi: le qualifica, le

condanna; ridà valore a condizioni esistenziali, volute

o subite, vecchie e attuali.

Riaffiora così la questione centrale; nel confronto

con il periodo antecedente e seguente si può, per

differenza, cogliere un valore autonomo al movimento

Liberty torinese anche in un vasto quadro interna-

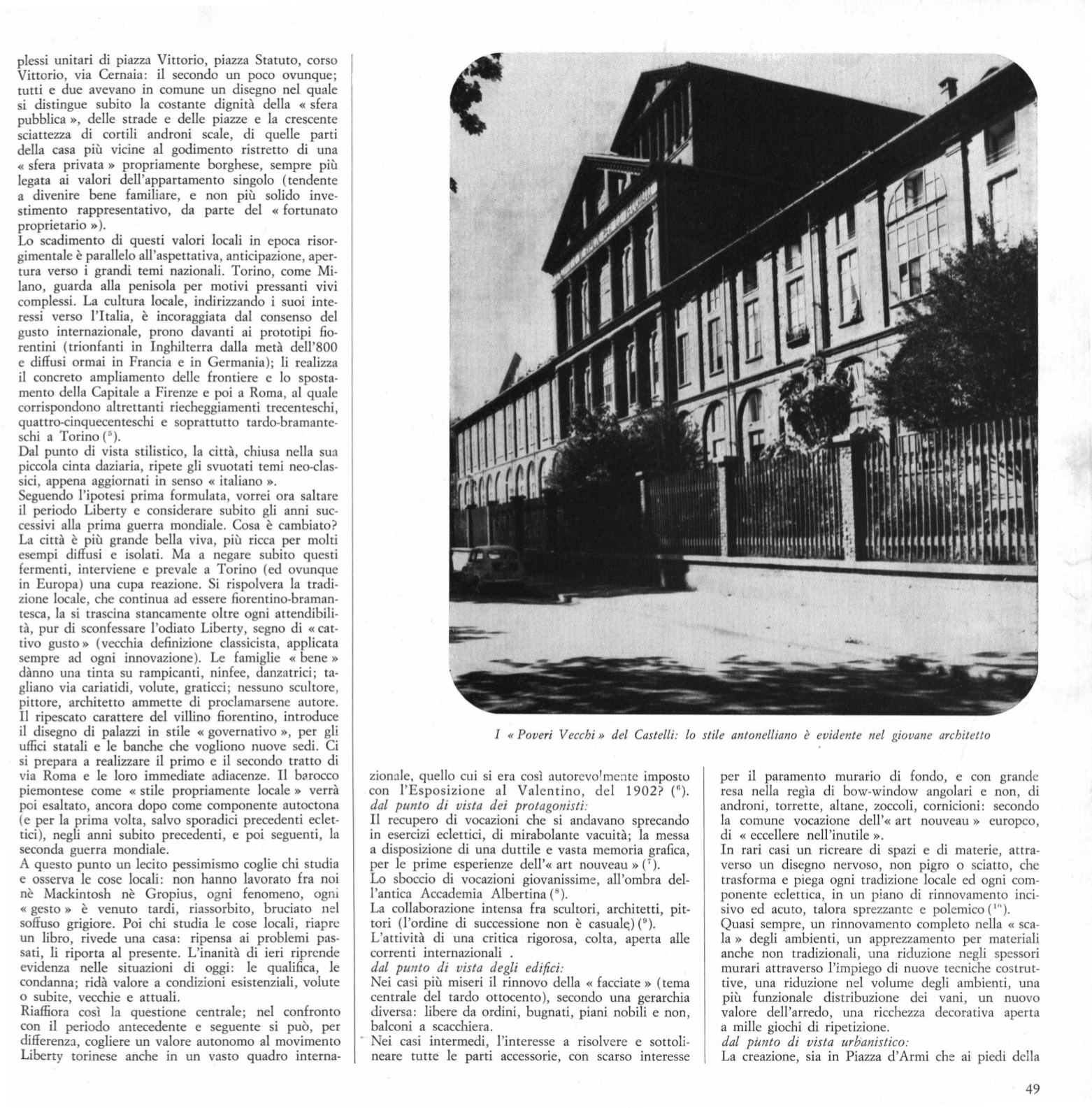

I «Poveri Vecchi» del Castelli: lo stile antonelliano è evidente nel giovane architetto

zionale, quello cui si era così autorevolmente imposto

con l'Esposizione al Valentino, del 1902?

(6).

dal punto di vista dei protagonisti:

Il recupero di vocazioni che si andavano sprecando

in esercizi eclettici, di mirabolante vacuità; la messa

a disposizione di una duttile e vasta memoria grafica,

per le prime esperienze dell'« art nouveau» (').

Lo sboccio di vocazioni giovanissime, all'ombra del–

l'antica Accademia Albertina

(8).

La collaborazione intensa fra scultori, architetti, pit–

tori (l'ordine di successione non è

casblal~)

e).

L'attività di una critica rigorosa, colta, aperta alle

correnti internazionali .

dal punto di vista degli edifici:

Nei casi più miseri il rinnovo della « facciate» (tema

centrale del tardo ottocento), secondo una gerarchia

diversa: libere da ordini, bugnati, piani nobili e non,

balconi a scacchiera.

• Nei casi intermedi, l'interesse a risolvere e sottoli–

neare tutte le parti accessorie, con scarso interesse

per il paramento murario di fondo, e con grande

resa nella regìa di bow-window angolari e non, di

androni, torrette, altane, zoccoli, cornicioni: secondo

la comune vocazione dell'« art nouveau» europco,

di «eccellere nell'inutile ».

In rari casi un ricreare di spazi e di materie, attra–

verso un disegno nervoso, non pigro o sciatto, che

trasforma e piega ogni tradizione locale ed ogni com–

ponente eclettica, in un piano di rinnovamento inci–

sivo ed acu to, talora sprezzante e polemico (''').

Quasi sempre, un rinnovamento completo nella « sca–

la» degli ambienti, un apprezzamento per materiali

anche non tradizionali, una riduzione negli spessori

murari attraverso l'impiego di nuove tecniche costrut–

tive, una riduzione nel volume degli ambienti, una

più funzionale distribuzione dei vani, un nuovo

valore dell'arredo, una ricchezza decorativa aperta

a mille giochi di ripetizione.

dal punto di vista urbanistico:

La creazione, sia in Piazza d'Armi che ai piedi della

49