matices

di Nicola Perotto (12) - ed

insieme quintuplica, almeno, il proprio

ritmo produttivo. Gli inizi sono mode–

sti: dopo le favole di Esopo uscite an–

cora, in aprile, su di un fascicoletto sen–

za figure in caratteri gotici, questi ce·

dono il posto ai romani

nell'Inamora–

mento de Rinaldo da Monte Albano (21

agosto) presentato, sul frontespizio, da

una vigorosa figura di cavaliere (13) .

Le possibilità di smercio non sono più

condizionate, evidentemente, dall'espor–

tazione in Francia attraverso la vicina e

già celebre fiera che si teneva quattro

volte all'anno a Lione - dove , nel

1515, funzionavano un centinaio di ti–

pograne , e trenta librerie (14). Lo con–

ferma questa prima pubblicazione in

italiano d'argomen to non sacro (come

le operette stampate dal Silva nel de–

cennio precedente) , e l'impiego del ca–

rattere romano, a quell'epoca poco ac–

cetto al gran pubblico francese. Ele–

gantemente impresse in tale carattere

escono, fra lo stesso agosto 1503 e il

1510, ben nove edizioni di d iver::e ope

re di Ovidio, abbastanza fortunate per–

chè una delle ultime,

El libro de le Epi–

stole di Ovidio vulgarizate in rima per

messere Dominica da Monticiello

(1 2

febbraio 1510) possa adornarsi di ben

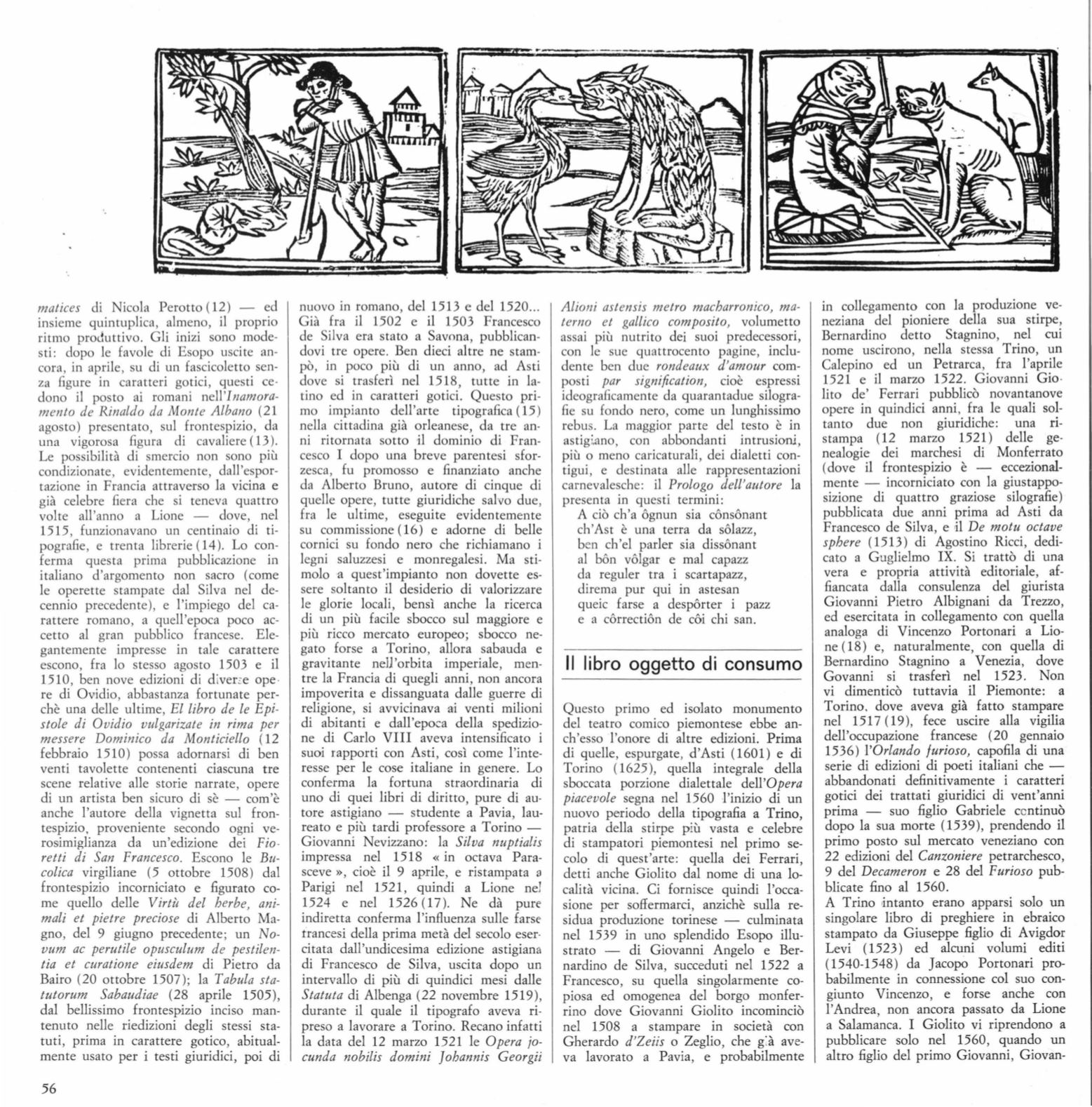

venti tavolette contenenti ciascuna tre

scene relative alle storie narrate, opere

di un artista ben sicuro di sè - com'è

anche l'autore della vignetta sul fron–

tespizio, proveniente secondo ogni ve–

rosimiglianza da un'edizione dei

Fio ·

retti di San Francesco.

Escono le

Bu–

colica

virgiliane (5 ottobre 1508) dal

frontespizio incorniciato e figurato co–

me quello delle

Virtù del herbe, ani–

mali et pietre preciose

di Alberto Ma–

gno, del 9 giugno precedente ; un

No–

vum ac perutile opusculum de pestilen–

tia et curatione eiusdem

di Pietro da

Bairo (20 ottobre 1507); la

Tabula sta–

tutorum Sabaudiae

(28 aprile 1505),

dal bellissimo frontespizio inciso man–

tenuto nelle riedizioni degli stessi sta–

tuti , prima in carattere gotico , abitual–

mente usato per i testi giuridici, poi di

56

nuovo in romano, del 1513 e del 1520.. .

Già fra il 1502 e il 1503 Francesco

de Silva era stato a Savona, pubblican–

dovi tre opere. Ben dieci altre ne stam–

pò, in poco più di un anno, ad Asti

dove si trasferÌ nel 1518, tutte in la–

tino ed in caratteri gotici. Questo pri–

mo impianto dell'arte tipografica (15)

nella cittadina già orleanese, da tre an–

ni ritornata so tto

il

dominio di Fran–

cesco I dopo una breve parentesi sfor–

zesca, fu promosso e finanziato anche

da Alberto Bruno, autore di cinque di

quelle opere, tutte giuridiche salvo due,

fra le ultime , eseguite evidentemente

su commissione (16) e adorne di belle

cornici su fondo nero che richiamano i

legni saluzzesi e monregalesi. Ma sti–

molo ·a quest'impianto non dovette es–

sere soltanto il desiderio di valorizzare

le glorie locali , bensì anche la ricerca

di un più facile sbocco sul maggiore e

più ricco mercato europeo; sbocco ne–

ga to forse a Torino, allora sabauda e

gravitante nell'orbita imperiale, men–

tre la Francia di quegli anni, non ancora

impoverita e dissanguata dalle guerre di

religione, si avvicinava ai venti milioni

di abitanti e dall'epo::a della spedizio–

ne di Carlo VIII aveva intensificato i

suoi rapporti con Asti, così come l'inte–

resse per le cose italiane in genere. Lo

conferma la fortuna straordinaria di

uno di quei libri di diritto, pure di au–

tore astigiano - studente a Pavia, lau–

rea to e più tardi professore a Torino -

Giovanni Nevizzano : la

Silva nuptialis

impressa nel 1518 « in octava Para–

sceve »,cioè il 9 aprile , e ristampata a

Parigi nel 1521 , quindi a Lione nel

1524 e nel 1526 (17 ). Ne dà pure

indiretta conferma l 'influenza sulle farse

trancesi della prima metà del secolo eser·

citata dall 'undicesima edizione astigiana

di Francesco de Silva, usci ta dopo un

intervallo di più di quindici mesi dalle

Statuta

di Albenga (22 novembre 1519),

duran te

il

quale

il

tipografo aveva ri·

preso a lavorare a Torino. Recano infatti

la data del 12 marzo 1521 le

Opera jo–

cunda nobilis domini

]

ohannis Georgii

Alioni astensis metro macharronico, ma–

terno et gallico composito,

volumetto

assai più nutri to dei suoi predecessori,

con le sue quattrocento pagine, inclu–

dente ben due

rondeaux d'amour

com–

posti

par signification,

cioè espressi

ideograncamente da quarantadue silogra–

ne su fondo nero, come un lunghissimo

rebu s. La maggior parte del testo è in

astigi,ano, con abbondanti intrusion.i,

più o meno carica turali, dei dialetti con–

tigui, e destinata alle rappresentazioni

carnevalesche: il

Prologo dell'autore

la

presenta in questi termini:

A ciò ch'a agnun sia cansanant

ch'Ast è una terra da salazz,

ben ch'el parler sia dissanant

al ban valgar e mal capazz

da reguler tra i scartapazz,

direma pur qui in astesan

queic farse a desparter i pazz

e a carrectian de còi chi san.

Il libro oggetto di consumo

Questo primo ed isolato monumento

del tea tro comico piemontese ebbe an–

ch'esso l'onore di altre edizioni. Prima

di quelle, espurgate, d'Asti (1601) e di

Torino (1625), quella integrale della

sboccata porzione dialettale

dell'Opera

piacevole

segna nel 1560 -l'inizio di un

nuovo periodo della tipografia a Trino,

patria della stirpe più vasta e celebre

di stampatori piemontesi nel primo se–

colo di ques t'arte: quella dei Ferrari,

detti anche Giolito dal nome di una lo–

calità vicina. Ci fornisce quindi l'occa–

sione per sofIermarci, anzichè sulla re–

sidua produzione torinese - culminata

nel 1539 in uno splendido Esopo illu–

strato - di Giovanni Angelo e Ber–

nardino de Silva, succeduti nel 1522 a

Francesco, su quella singolarmente co–

piosa ed omogenea del borgo monfer–

rino dove Giovanni Giolito incominciò

nel 1508 a stampare in società con

Gherardo

d'Zeiis

o Zeglio, che g:à ave–

va lavorato a Pavia, e probabilmente

in collegamento con la produzione ve–

neziana del pioniere della sua stirpe,

Bernardino detto Stagnino, nel cui

nome uscirono, nella stessa Trino, un

Calepino ed un Petrarca, fra l'aprile

1521 e il marzo 1522. Giovanni Gio ·

lito de' Ferrari pubblicò novantanove

opere in quindici anni , fra le quali sol–

tanto due non giuridiche: una ri–

stampa (12 marzo 1521) delle geo

nealogie dei marchesi di Monferrato

(dove il frontespizio è - eccezional–

mente - incorniciato con la giustappo–

sizione di quattro graziose silografie)

pubblicata due anni prima ad Asti da

Francesco de Silva, e

il

De motu octave

sphere

(1513) di Agostino Ricci, dedi–

cato a Guglielmo IX. Si trattò di una

vera e propria attività editoriale, af–

fiancata dalla consulenza del giurista

Giovanni Pietro Albignani da T rezzo,

ed esercitata in collegamento con quella

analoga di Vincenzo Portonari a Lio–

ne (18) e, naturalmente, con quella di

Bernardino Stagnino a Venezia, dove

Govanni si trasferl nel 1523 . Non

vi dimenticò tuttavia il Piemonte: a

Torino. dove aveva già fatto stampare

nel 1517 (19), fece uscire alla vigilia

dell'occupazione francese (20 gennaio

1536) l'Orlando furioso,

capofila di una

serie di edizioni di poeti italiani che -

abbandonati definitivamente i caratteri

gotici dei trattati giuridici di vent'anni

prima - suo figlio Gabriele ccntinuò

dopo la sua morte (1539), prendendo

il

primo posto sul mercato veneziano con

22 edizioni del

Canzoniere

petrarchesco,

9 del

Decameron

e 28 del

Furioso

pub–

blicate fino al 1560.

A Trino ,intanto erano apparsi solo un

singolare libro di preghiere in ebraico

stampato da Giuseppe figlio di Avigdor

Levi (1523) ed alcuni volumi editi

(1540-1548) da JacopO Portonari pro–

babilmente in connessione col suo con–

giunto Vincenzo, e forse anche con

l'Andrea, non ancora passato da Lione

a Salamanca. I Gialito vi riprendono a

pubblicare solo nel 1560, quando un

altro figlio del primo Giovanni, Giovan-