257

L’ampia area entro il perimetro dell’antico borgo è da alcuni anni oggetto di consistenti e sostanziali trasformazioni urbane, in

quanto è interessata dall’intervento per la formazione della Spina 3, uno dei tratti del lungo asse di attraversamento da nord a sud

di Torino, creato dal piano regolatore del 1995, che definisce la struttura e una nuova immagine della città. Tale intervento risulta

incardinato sul

boulevard

progettato sull’antico tracciato del passante ferroviario e connotato da un edificato molto consistente

(sorto dagli ultimi anni del Novecento), di alti palazzi che raggiungono i quindici piani di altezza, ove troneggiano moderni e ampi

centri commerciali. Il nuovo settore urbano, circondato da ampie arterie di scorrimento veicolare che disegnano un nuovo assetto

distributivo, ha fagocitato l’antico tessuto, creandone una inedita e disordinata immagine.

Una zona della città che fino a pochi anni fa mostrava un tessuto urbano misto, costituito dalla sommatoria degli interventi di

formazione e completamento avvenuti durante il secolo scorso (in parte degradato soprattutto per la graduale dismissione degli

edifici industriali che ne caratterizzavano le prospettive ambientali di ampie zone) ha assunto dunque oggi un nuovo aspetto

attraverso la convivenza, forzata, tra la vecchia immagine e quella nuova, ancora in fase di completamento.

Gli edifici più antichi del borgo, nonché quelli nati durante la sua fase di più consistente consolidamento, si ritrovano ora isolati entro

un tessuto urbano nel quale è difficile ritrovare connotazioni ambientali borghigiane, se non in rari casi. Tale situazione è ascrivibile

non solo al recente radicale intervento di trasformazione, che ne ha disperso in un’ampia zona i caratteri urbani più remoti, bensì

anche a quelli praticati nel tempo (pur di dimensione nettamente più contenuta, consistenti in interventi puntuali di riplasmazione

o sostituzione nell’edificato) che hanno comunque contribuito a modificarne l’immagine ambientale, indirizzandola a configurarsi

come la sommatoria di tipologie edilizie tipiche di diversi periodi del Novecento.

Il settore nel quale si sono conservati al meglio i caratteri ambientali del borgo è quello gravitante sul piazzale Umbria. Per quanto

alterato nell’immagine complessiva dai nuovi fondali degli alti palazzi recenti - che, dal confronto obbligato, ne modificano la

percezione dimensionale del costruito e degli spazi aperti - il nucleo conserva molteplici edifici del borgo: alcuni di dimensione

minuta (un paio di piani), altri mediamente di quattro o cinque piani. Essi, generalmente, mostrano architetture modeste, talvolta

arricchite da cornici poste alle aperture di facciata oppure a sottolineare le fasce marcapiano o il cornicione, nonché da finti bugnati

(ottenuti da una rigatura regolare dell’intonaco di facciata), o ancora da balaustre e mensole dei balconi impreziositi da decorazioni,

in alcuni casi di gusto Liberty. In questa zona (sino al limite di via Ceva), la consistente presenza di tali edifici si abbina con continuità

e coerenza all’immagine ambientale degli spazi vuoti, utilizzati tuttora come luoghi tradizionali di aggregazione, quali gli spazi di

accoglienza per la seduta e il gioco dei bimbi, nonché una bocciofila.

Nelle restanti parti dell’area del borgo, gli edifici di carattere borghigiano risultano perlopiù soltanto come presenze puntuali,

spesso decontestualizzate. Qui, l’edilizia residenziale si integra con la presenza dei fabbricati industriali che hanno caratterizzato

storicamente il borgo Valdocco, da quelli per la piccola produzione ad altri di grande dimensione, molti dei quali hanno mantenuto

caratteri architettonici spesso pregevoli, pur avendo dismesso la loro funzione originaria, convertita a nuovi usi. Alcuni di questi,

come quelli in affaccio sul lungodora (nel tratto tra corso Principe Oddone e via Cigna), sono stati trasformati con personalizzazioni

progettuali tese a legare l’edificato antico a nuove costruzioni, in un tentativo di riqualificazione complessiva, coerente con l’obiettivo

(ampiamente discusso e discutibile) dell’amministrazione comunale, di fornire una nuova immagine a quel settore di Torino.

RILIEVO URBANO

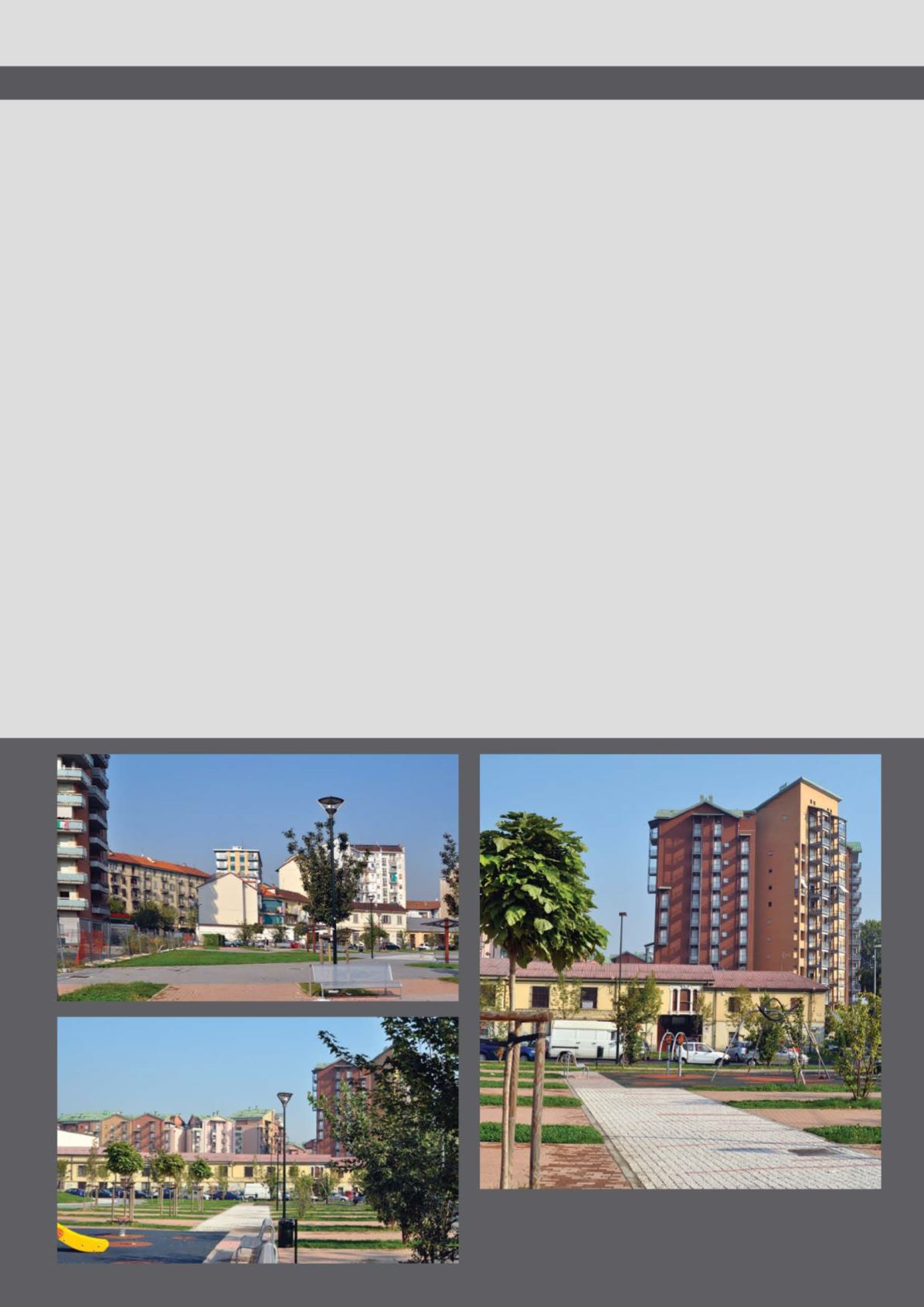

L’ambito all’incrocio tra le vie Dronero e Macerata, caratterizzato da un

ampio spazio aperto sul quale si affacciano diverse case dell’antico borgo,

a confronto con gli alti edifici di metà Novecento (su corso Umbria) e con

quelli di nuova edificazione (nell’area a sud di corso Mortara).