La città moderna

|

marzo 2011

marzo 2011

|

Torino: storia di una città

48

49

Da Leggere

M. Passanti,

Nel magico mondo di Guarino Guari-

ni

, Toso, Torino 1963

P. Portoghesi,

Bernardo Vittone architetto tra

Illuminismo e Rococò

, Edizioni dell’Elefante,

Roma 1966

A. Cavallari Murat (a cura di),

Forma urbana e

architettura nella Torino barocca. Dalle premesse

classiche alle conclusioni neoclassiche

, 2 voll.,

Utet, Torino 1968

A. Bellini,

Benedetto Alfieri. L’opera completa

,

Electa, Milano 1978

A. Griseri, G. Romano (a cura di),

Filippo Juvarra a

Torino. Nuovi progetti per la città

, Cassa di Rispar-

mio di Torino, Torino 1989

C. Roggero Bardelli, M.G. Vinardi, V. Defabiani,

Vil-

le sabaude

, Rusconi, Milano 1990

G. Gritella,

Filippo Juvarra. L’architettura

, 2 voll.,

Panini, Modena 1992

V. Comoli Mandracci, A. Griseri (a cura di),

Filippo

Juvarra architetto delle capitali. Da Torino a Ma-

drid

1714-1736, Rizzoli, Milano 1995

V. Comoli Mandracci (a cura di),

Itinerari juvarriani

,

Celid, Torino 1995

H.A. Millon (a cura di),

I trionfi del Barocco. Ar-

chitettura in Europa 1600-1750

, catalogo della

mostra, Bompiani, Milano 1999

V. Comoli Mandracci,

L’urbanistica della città ca-

pitale e del territorio e L’urbanistica per la città

capitale e il territorio nella «politica del Regno»

, in

G. Ricuperati (a cura di),

Storia di Torino

, IV,

La cit-

tà fra crisi e ripresa (1630-1730)

, Einaudi, Torino

2002, pp. 431-461 e pp. 939-967

C. Roggero,

L’urbanistica nel secondo Settecen-

to

, in G. Ricuperati (a cura di),

Storia di Torino

, V,

Dalla città razionale alla crisi dello Stato d’Antico

Regime (1730)

, Einaudi, Torino 2002, pp. 799-819

R. Pommer,

Architettura del Settecento in Piemon-

te

, Allemandi, Torino 2003

G. Dardanello, S. Klaiber, H.A. Millon (a cura di),

Guarino Guarini

, Allemandi, Torino 2006

P. Dardanello, R. Tamborrino (a cura di),

Guarini,

Juvarra e Antonelli. Segni e simboli per Torino

, Sil-

vana editoriale, Cinisello Balsamo 2008

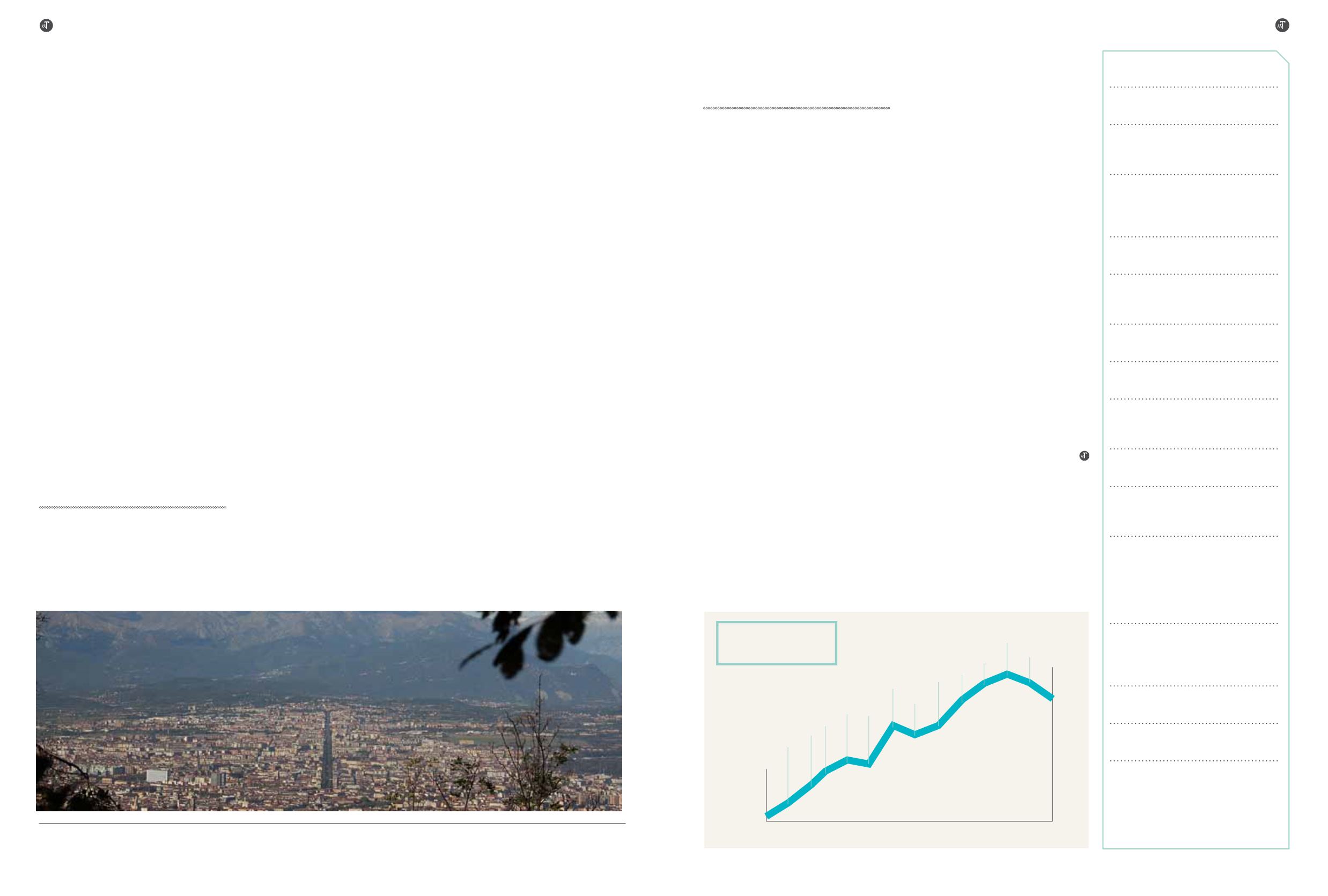

POPOLAZIONE DI TORINO

POPOLAZIONE

ANNO

1500 1571 1612 1631 1703 1706 1726 1735 1746 1766 1786 1796 1796 1800

8.000

24.410

36.694

42.866 41.822

64.805

59.485

65.052

79.588

89.752

95.076

90.272

80.752

14.244

la ricostruzione delle quinte unitari dei

nuovi palazzi settecenteschi.

La città dell’assolutismo

Il segno della continuità programmatica con

l’opera riformista di Vittorio Amedeo II ca-

ratterizza il lungo regno di Carlo Emanuele

III (1730-1773) e quindi di Vittorio Ame-

deo III (1773-96). Nel corso del Settecento

maturano piani e progetti per la capitale sa-

bauda, nel pragmatico definirsi di modelli

urbanistici e architettonici alle diverse scale:

dal territorio alla città, ai complessi monu-

mentali e al tessuto edilizio. Se si escludono

due momenti di stasi edilizia, conseguenti al

forte coinvolgimento del Piemonte sabaudo

nelle

guerre di successione polacca

(1733-

35) e di

successione austriaca

(1742-48), il

periodo è contrassegnato dal consolidarsi del-

le linee già tracciate, con apertura a riflessioni

suggerite dallo spirito di razionalità di stam-

po illuminista di

Benedetto Alfieri

, primo

architetto regio dal 1739 al 1767, anno della

sua morte. Quindi sono le magistrature e le

strutture burocratiche centralizzate, sostenute

da valenti architetti di sicura professionalità,

a programmare e gestire – in un quadro che

poco concede all’innovazione e più agli aspet-

ti funzionali e d’uso – il progetto di trasfor-

mazione della città dell’assolutismo, fino agli

anni della dominazione francese.

Risponde al volere del sovrano l’aderenza ad

un unico progetto globale, restituito dalla

morfologia stessa della città fortificata d’im-

pianto ellittico, organizzata al suo interno

secondo una rigida

struttura viaria centri-

peta

, sostenuta da assi rettori che collegano

le quattro porte urbane alla piazza Castello

con il Palazzo Reale, ragione ideologica del

suo essere “metropoli” dello stato. Verso la

metà del Settecento con unità di intenti Car-

lo Emanuele III e Benedetto Alfieri tracciano

il nuovo profilo della capitale che sostituisce

all’idea scenografica juvarriana il

rigore della

dimensione urbanistica

, intesa come attivi-

tà di controllo esercitato attraverso gli stru-

menti legislativi sull’intero processo di tra-

sformazione della città al fine di promuovere

un’architettura pubblica e privata uniformata

nella configurazione formale attenta agli

aspetti funzionali. L’obiettivo è molteplice:

definire attraverso nuovi edifici il complesso

articolarsi delle attività di governo (dello stato

e della municipalità) che impongono il mol-

tiplicarsi delle sedi. In parallelo si vuole coin-

volgere la nuova classe imprenditoriale nobili-

tata, accolta a corte in seguito all’acquisizione

del titolo, a operare attivamente nell’edilizia

mediante innovativi progetti d’investimento

privato legati alla rendita urbana, nel quadro

delle “ristrutturazioni” avviate nel centro più

antico e degradato della città. La rappresen-

tatività del casato si lega a un modello sociale

che prevede per i ceti emergenti il possesso

di una residenza urbana, di una vigna o sede

collinare e di una cascina agricola produttiva

in pianura. Il programma è ampio e guarda

alla città e al territorio, anche nella diffusa

presenza dei cantieri aperti presso le

residen-

ze sabaude suburbane

nel corso di tutto il

secolo XVIII, di cui si conferma l’importanza

come sistema territoriale barocco, sia attraver-

so progetti di trasformazione e ampliamento,

sia incrementando la rete dei viali alberati di

collegamento con la capitale.

Giuseppe Dardanello è professore associato presso

la Facoltà di Lettere e Filosofia

dell’Università degli

Studi di Torino.

Costanza Roggero è professore ordinario presso la

II Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino.

tra le principali contrade cittadine – assi

rettori dei tre ampliamenti – e le grandi

direttrici di collegamento col territorio.

Nel progettare la nuova Porta Susina, su

cui si attesta lo “stradone di Francia” trac-

ciato ancora dal Garove (1711) come viale

rettilineo che unisce Torino con il

castello

di Rivoli

, Juvarra impone un nuovo mo-

dello architettonico. La nuova porta ur-

bana costituita dagli edifici dei

Quartieri

Militari

(1716) sull’incrocio dell’attuale

via del Carmine con corso Palestro, non

è più pensata come monumento isolato di

controllo, ma come architettura che de-

finisce uno spazio di ingresso aulico alla

città. Le due caserme di San Celso e di

San Daniele sono pensate come un unico

blocco edilizio tagliato al centro dalla via

principale, e il loro fronte a ordine archi-

tettonico unico detto “gigante” è conno-

tato dalla presenza di portici. Le ali latera-

li aperte accolgono visitatori e viaggiatori

orientando il loro percorso verso la piazza

del Castello, centro del potere. Tale solu-

zione è riproposta dallo stesso architetto

in anni successivi (1729) per l’ingresso

urbano a nord nella piazza di Porta Pa-

lazzo, all’imbocco dell’attuale via Milano,

dove realizza in testa alla via i due grandi

isolati di Santa Croce e di Sant’Ignazio,

di proprietà dell’Ordine Magistrale dei

santi Maurizio e Lazzaro e della Città di

Torino.

L’architettura a servizio

della nuova idea di capitale “regia”

Se nel suo ruolo di primo architetto re-

gio Juvarra traccia il piano urbanistico

per l’espansione occidentale confermando

il principio dell’

ortogonalità

viaria già

applicato nel Seicento, in qualità di pro-

gettista incaricato da diversi committenti

interviene anche sulla scala architettonica

e costruisce la chiesa del Carmine, atten-

de al progetto della

Curia Massima

, lun-

go l’attuale via Corte d’Appello, nonché

al palazzo Martini di Cigala sulla nuova

piazza Susina (piazza Savoia).

In parallelo Juvarra traduce in monumen-

tali progetti d’architettura la nuova idea

del “regno” di Vittorio Amedeo II. Nel

confermare il ruolo baricentrico di Palaz-

zo Reale nella città, egli precisa le nuove

funzioni che, in uno stato moderno, si af-

fiancano a quella tradizionale di residen-

za sovrana. Su una linea già prefigurata da

Amedeo di Castellamonte

, egli sviluppa

l’idea di un “polo reale” aggregato e am-

pliato che si articola a partire dal Palazzo

Reale e raduna tutte le funzioni pubbliche

di governo, elaborando un “Piano genera-

le” (1730) per la realizzazione dei palazzi

delle

Segreterie di stato, Archivi di cor-

te, Teatro Regio e Accademia militare

,

situati nella piazza Castello e via della

Zecca.

Con questa interpretazione innovativa

di un’architettura in grado di esprimere

la concezione settecentesca dello stato,

Juvarra intreccia il grande tema della di-

nastia, elaborando un grandioso progetto

(non realizzato) per il castello di Rivoli in-

terpretato come reggia del sovrano e della

corte, mentre avvia la costruzione della

basilica di Superga

(1716) sul crinale

della collina torinese. Situati entrambe

in posizione elevata e visibili da lontano

rispettivamente per chi giunge dalla Fran-

cia e dalla Pianura Padana, i due comples-

si regi – residenza dinastica dei Savoia e

chiesa destinata ad accogliere le tombe

reali – compongono insieme un inedito

riferimento architettonico e visivo pensa-

to sulla dimensione regionale.

Questi tre complessi –

il Palazzo del

governo, la reggia e le tombe sabaude

– diversi per funzioni e ideazione archi-

tettonica ma tra loro accomunati dall’ele-

mento della rappresentatività della com-

mittenza, entrano a far parte di un’unica

idea compositiva che li lega e li pone in

relazione all’interno del progetto dinasti-

co. Il coronamento conclusivo del disegno

juvarriano per il territorio della capitale è

dato ancora dal progetto (1729) per la

nuova palazzina di caccia di Stupinigi.

I numerosi edifici – civili e religiosi, pub-

blici e privati – costruiti a Torino da Ju-

varra, documentati da numerosi schizzi e

“pensieri”, rispondono all’esigenza di ri-

spondere in termini di architettura ai que-

siti discussi sul livello urbano, anche con

l’intento di introdurre una forte valenza

scenografica nella città. Il progetto per la

nuova facciata, fino ad allora incompiuta,

della chiesa di

Santa Cristina

in piazza

San Carlo, conferma l’importanza della

piazza nel momento in cui propone per il

prospetto un canone architettonico emer-

gente e monumentale. In analogia il pro-

getto (1715) di ricostruzione della chiesa

guariniana di

San Filippo Neri

accetta il

confronto con il prospiciente fabbricato

del Collegio dei Nobili e la mole di Pa-

lazzo Carignano. Anche la

nuova facciata

occidentale di Palazzo Madama

, con lo

straordinario scalone (1718), rivolta verso

via Dora Grossa (ora via Garibaldi), si co-

stituisce in senso urbanistico come l’ine-

dito fondale scenografico per una quinta

edilizia già prefigurata nel suo concreto

divenire e pensata sulla lunga dimensione

della via. Se nel 1735 Juvarra lascia Torino

e si trasferisce a Madrid, chiamato alla co-

struzione del Palazzo Reale di Filippo V di

Borbone, già nell’anno successivo (1736)

è decretata la ristrutturazione della con-

trada, destinata ad ospitare botteghe del

grande commercio di tessuti, oro e merci

preziose, ridefinita attraverso un progetto

che prevede, oltre l’allargamento della via,

Corso Francia, lungo circa 13 chilometri, viene tracciato dall’architetto ducale Michelangelo Garove tra il 1711 e il 1712, su commissione e per editto regio di Vittorio Amedeo II. Già

ai tempi del Garove la strada si caratterizza come ampio e scenografico viale alberato (fotografia di P. Mussat Sartor e P. Pellion di Persano).