La città moderna

|

marzo 2011

marzo 2011

|

Torino: storia di una città

46

47

di apparenza grandiosa, volutamente pen-

sate per sovrastare le palazzate uniformi e

segnalare le sedi degli aspiranti al gover-

no del Paese: il progetto per il

Collegio

dei Nobili

immaginato dal gesuita Car-

lo Maurizio Vota per celebrare Madama

Reale (dal 1678); il

palazzo del principe

di Carignano

, disegnato da Guarini (dal

1679) guardando al modello di Berni-

ni per il Louvre di Luigi XIV, come un

prototipo di palazzo reale per un monarca

dello stato assoluto.

L’immagine della dinastia trova peròmodo

di rafforzarsi attraverso un altro proficuo

versante di affermazione pubblica quando

è associata alla

rappresentazione del di-

vino

, dove la regola dell’uniformità cede

il passo all’eccezione dello straordinario e

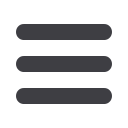

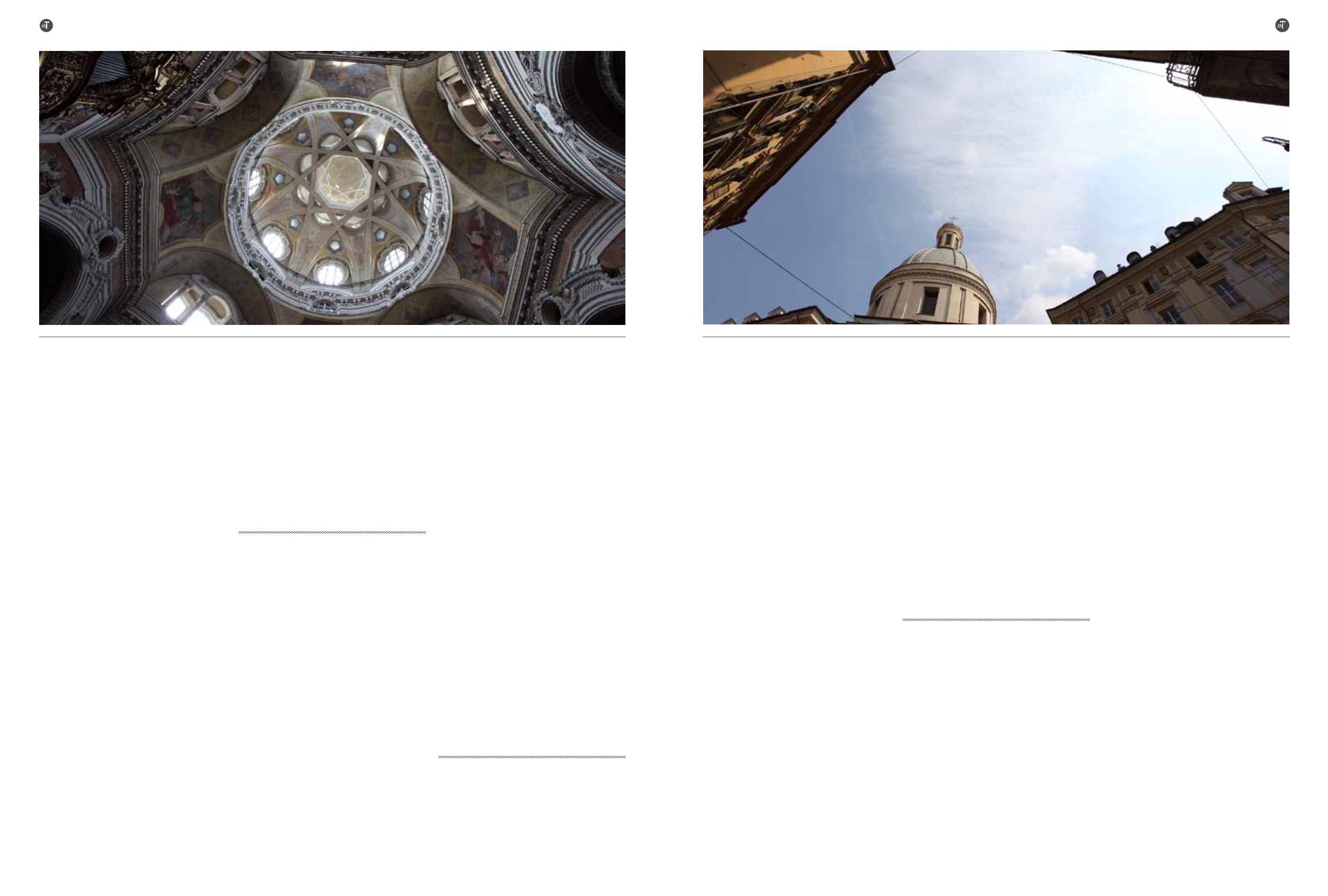

della bizzarria. Con le cupole delle

cap-

pelle palatine

della

Sindone

e di

San

Lorenzo

, che come meravigliosi reliquiari

sbucano al di sopra della cortina conti-

nua della città, Guarino Guarini disegna

il volto “meraviglioso” della presenza dei

Savoia a Torino. Le diverse scelte che si

calano nella città in questi anni trovano

una traduzione estetica nella variata sen-

sibilità per il colore, portata a segnalare

continuità e fratture:

il bianco e il gri-

gio

per le residenze ducali; il cotto a vista

per gli edifici dell’amministrazione dello

Stato;

il nero e il bigio

per la continuità

dinastica nella Cappella della Sindone;

i

marmi colorati

di Guarini per l’interno

del San Lorenzo.

Chiusa la congiuntura di incertezza del-

la reggenza, Vittorio Amedeo II (1684-

1730) riprende in mano le redini del

progetto dinastico concentrandosi nella

ricerca di un pittore di grido per affrescare

la nuova galleria del Palazzo Ducale, risol-

ta con l’arrivo di Daniel Seyter, dopo il

fermo rifiuto di Andrea Pozzo di venire

a Torino. La ricerca di un’immagine di

status

aderente alle crescenti ambizioni

sabaude sulla scena europea trova riflesso

nell’allestimento degli interni: in assenza

di un leader di gusto (quale sarà più tardi

Juvarra), pittori genovesi, milanesi, roma-

ni si confrontano con l’esperienza degli

stuccatori luganesi in cantieri decorativi

sperimentali, che fanno di Torino un luo-

go privilegiato di incubazione per la sen-

sibilità

rococò

.

La scenografia urbana,

nuova cifra della città del Settecento

A seguito del trattato di Utrecht (1713),

Torino diviene capitale anche del regno di

Sicilia (commutata nel 1718 con quello

della Sardegna) e ai duchi di Savoia è rico-

nosciuto il

titolo regio

, che li pone accan-

to ai sovrani delle più importanti potenze

europee. Il periodo è contrassegnato dal

governo di

Vittorio Amedeo II

, che subi-

to avvia un processo di profonde riforme

istituzionali entro lo Stato. Ferma inten-

zione del sovrano è rinnovare l’immagine

della capitale affidando all’architettura il

compito di esprimere il nuovo ruolo po-

litico e territoriale di Torino, in forme

adeguate ai grandi modelli internazionali.

Recatosi in Sicilia nel 1714 per prendere

possesso dell’isola, il re incontra e chiama

presso di sé l’architetto messinese Filippo

Juvarra, già celebre e attivo a Roma, e gli

affida il compito di progettare la nuova

grande

scenografia urbana

di Torino,

configurando l’immagine moderna e ade-

guata al rango di capitale settecentesca

dell’ormai “regno” sabaudo. In un pano-

rama aperto all’Europa Filippo Juvarra,

nominato primo architetto regio il 15 di-

cembre 1714, traccia per il sovrano il pro-

filo teorico del rinnovamento urbanistico

della città-capitale secondo quel principio

di “centralità diffusa” fondato sull’inscin-

dibile relazione che intende stabilire tra

la sede istituzionale del governo e l’intero

territorio.

Attraverso il puro linguaggio dell’archi-

tettura, intesa come segno ed espressione

di monumentalità e con attenzione ai ca-

noni di una trattatistica di cui riconosce

l’autorevolezza, Filippo Juvarra impone la

propria inedita interpretazione della ge-

rarchia dello spazio urbano e foraneo, su-

perando – senza mai smentire – i caratteri

della città secentesca.

All’indomani del suo arrivo a Torino subi-

to lavora al progetto urbanistico di costru-

zione del

terzo ampliamento a occidente

detto di Porta Susina, da realizzarsi sui ter-

reni inedificati compresi entro il perimetro

della struttura difensiva già innalzata (dal

1702) dall’ingegnere Michelangelo Garo-

ve che conferisce definitivamente alla città

barocca quella forma “a mandorla” discus-

sa nel corso di tutto il Seicento. La rifles-

sione progettuale juvarriana si concentra

innanzitutto sull’idea di porta urbana,

punto nodale di passaggio tra interno ed

esterno della città, elemento di saldatura

Lo slargo romboidale della Contrada di Porta Palazzo, attuale via Milano, plasmato da Filippo Juvarra nel 1735 come inedito sagrato per la Basilica Magistrale dell’Ordine dei Santi

Maurizio e Lazzaro (fotografia di P. Mussat Sartor e P. Pellion di Persano).

za va contro i “poteri forti” radicati nella

città, ma insieme favorisce gli ordini re-

ligiosi promuovendo l’alleanza con i Ge-

suiti attraverso la costruzione della chiesa

dei Santi Martiri, progettata da Pellegrino

Tibaldi.

Carlo Emanuele I potrà così dedicarsi al

progetto della

“città nuova”

, che inglo-

ba e avvolge entro un circuito murario

a

forma di mandorla

la vecchia città roma-

na e medievale, quasi triplicandone le di-

mensioni. Il suo governo si identifica nella

qualità progettuale del

disegno urbano,

pensato quale immagine del sovrano e

della dinastia

. Il progetto per il Palazzo

ducale affacciato su una grande piazza è

discusso inizialmente con Pellegrino Ti-

baldi, che individua nel Castello la sede

simbolicamente più appropriata, poi for-

mulato da Ascanio Vitozzi, che disegna

invece un edificio ex novo in sostituzione

dell’invecchiato complesso del Palazzo del

vescovo.

Alla prefigurazione della “città nuova”

quale specchio del buon governo del so-

vrano, Carlo Emanuele I affianca altre

operazioni di immagine per legittimare

la dinastia e a rafforzarne il ruolo di di-

fensore dell’ortodossia cattolica: la cele-

brazione dei martiri della Legione Tebea

e la costruzione del

santuario per l’o-

stensione della Sindone

. Quest’ultimo

progetto, sostenuto da Carlo Borromeo,

prende forma nei disegni di Vitozzi e Car-

lo di Castellamonte qualificandosi per la

preziosità dei materiali, il marmo nero e il

bronzo:

«oro et negro»

, secondo la volon-

tà manifestata da Carlo Emanuele I. L’in-

tervento più importante per le residenze

della corte è la decorazione della

Grande

Galleria

(1608), che vede un significativo

slittamento del progetto: dalla celebrazio-

ne genealogica della dinastia sabauda a bi-

blioteca, museo, camera delle meraviglie

e raccolta antiquaria, nel segno della cul-

tura degli emblemi sintetizzata nel motto

«vorrei senza parlar essere inteso».

Una città di ingegneri militari

e una corona per le “delitie”

Su questi presupposti si innesta il

primo

ampliamento della città

, orientato a le-

vante sull’asse della Contrada nuova e di

piazza San Carlo, messo in cantiere da

Vittorio Amedeo I avvalendosi del dise-

gno ancora del Vitozzi e poi di Carlo di

Castellamonte. Il volto urbano è nelle

mani degli

ingegneri militari

che si oc-

cupano di definire modelli vincolanti per

il disegno delle facciate, mentre la crescita

della “città nuova” è pianificata fin dagli

inizi sulla solida alleanza intrecciata con

il gruppo imprenditoriale dei luganesi,

garanzia e motore di un investimento edi-

lizio alternativamente orientato sulla città

civile e sulle fortificazioni militari.

Il processo avviato all’inizio del secolo se-

gna una battuta d’arresto con l’assedio di

Torino, che vede contrapporsi il partito

filofrancese, guidato dalla vedova di Vit-

torio Amedeo I, Cristina di Francia, e i

principi cognati Maurizio e Tommaso di

Savoia, appoggiati dalla Spagna. Dopo la

pace siglata nello stesso 1640, il progetto

dinastico ritrova nuovo slancio, dapprima

con il rafforzamento della presenza fisica

dei duchi nella città, finalmente segnalata

dalla facciata del

Palazzo Ducale

(su di-

segno di Maurizio Valperga, dal 1642), e

dal riadattamento a

Palazzo Madama

del

Castello, l’antica fortezza degli Acaia. Alla

valorizzazione delle sedi urbane fa seguito

l’investimento nelle dimore extracittadine

per la realizzazione della «

corona di de-

litie

»,

un anello simbolicamente traccia-

to attorno alla città dalle residenze della

corte destinate alla celebrazione del rituale

della caccia. Nel complesso della

Venaria

Reale

, progettata da Amedeo di Castel-

lamonte e pubblicizzata con l’edizione

di un libro (1674), il gusto della corte di

Carlo Emanuele II è celebrato dalle me-

tafore figurate nel programma iconografi-

co di Emanuele Tesauro. Con il 1673, la

fedeltà al progetto dinastico e l’immagi-

ne del buon governo della città vengono

compiutamente confermati nella perfetta

adesione tra programma e realizzazione

del

secondo ampliamento

di Torino, av-

viato in quell’anno sull’asse dello stradone

militare di Po.

La seconda Madama reale

e Vittorio Amedeo II:

“meravigliosa” presenza sulla città

Con la morte di Carlo Emanuele II

(1675) e la reggenza di Maria Giovanna

Battista di Savoia Nemours (1675-1684)

si apre una stagione di debolezza dinastica

e la lotta per il potere rischia di incrinare

la continuità del progetto per la città re-

golare, messo in pericolo da architetture

Gli archi intrecciati della stupefacente cupola nella cappella ducale di San Lorenzo progettata dal padre teatino Guarino Guarini nel 1670-79. L’interno a pianta centrale è preziosa-

mente decorato con marmi policromi (fotografia di P. Mussat Sartor e P. Pellion di Persano).