La città contemporanea. L’Ottocento

|

marzo 2011

marzo 2011

|

Torino: storia di una città

58

59

priò di un ruolo centrale nelle decisioni

relative agli ampliamenti e ai lavori pub-

blici, anche grazie all’acquisizione di una

maggiore autonomia finanziaria, in fun-

zione della quale, nel 1853, fu stabilito il

tracciato della

cinta daziaria

, che lasciò

una traccia evidente sia nella struttura

della città sia nella forma edilizia. L’anno

prima era stato approvato dal Consiglio

comunale il «Piano d’ingrandimento»,

opera in gran parte di Carlo Promis, che

si configurò come la sintesi dei piani edi-

lizi già elaborati e condizionò lo sviluppo

di Torino nel secondo Ottocento. Sem-

pre nel 1852 fu approvata la demolizio-

ne della Cittadella, che rese disponibile

un’enorme estensione di terreni, costi-

tuita sia da quelli direttamente occupa-

ti dai bastioni, sia

da quelli vincolati

dalle residue servi-

tù militari, su cui

sorgerà la nuova

zona residenziale

di Piazza Statuto

e Porta Susa, dove

fu posizionato lo

scalo della ferro-

via di Novara (ora

Stazione di Porta

Susa). Il collega-

mento alla zona di Porta Nuova fu re-

alizzato attraverso nuove direttrici (at-

tuale corso Vinzaglio e proseguimento

del viale del Re) tracciate su una

griglia

ortogonale di viali alberati

. Questi via-

li, a differenza delle grandi

promenades

napoleoniche, non erano più tangenzia-

li del costruito e tratti di collegamento

tra i fulcri della nuova aggregazione ur-

banistica, ma assi rettori della struttura

edificata e inediti giardini urbani.

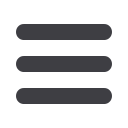

La riuscita dell’integrazione tra la nuova zona

e la città preesistente fu assicurata anche dal

ricorso al

portico

come elemento tipizzante.

Da Leggere

M. Leva Pistoi,

Torino. Mezzo secolo di architettu-

ra 1865-1919

, Tip. Torinese, Torino 1969

A. Griseri, R. Gabetti,

Architettura dell’Eclettismo

,

Einaudi, Torino 1973

F. Rosso,

Alessandro Antonelli 1798-1888

, Electa,

Milano 1989

V. Fasoli, C. Vitulo (a cura di),

Carlo Promis,

professore di architettura civile agli esordi della

cultura politecnica

, Celid, Torino 1993

D. Regis,

Torino e la via diagonale. Culture locali

e culture internazionali nel secolo XIX

, Celid,

Torino 1994

V. Comoli, R. Roccia (a cura di),

T

orino città di

loisir.

Viali, parchi e giardini fra Otto e Novecento

,

Archivio Storico della Città di Torino, Torino 1995

E. Dellapiana,

Giuseppe Talucchi architetto. La

cultura del classicismo civile negli Stati Sardi

restaurati

, Celid, Torino 1999

U. Levra (a cura di),

Storia di Torino

, voll. 6 e 7,

Einaudi, Torino 2000-01

F. De Pieri,

Il controllo improbabile. Progetti

urbani, burocrazie, decisioni in una città capitale

dell’Ottocento

, Franco Angeli, Milano 2005

P. Dardanello, R. Tamborrino (a cura di),

Guarini,

Juvarra e Antonelli. Segni e simboli per Torino

,

Silvana editoriale, Cinisello Balsamo 2008

La “Mecca” d’Italia

Su Torino, capitale dell’unico stato ita-

liano che avesse mantenuto le libertà

introdotte nel 1848, si concentrarono

l’emigrazione politica e robusti investi-

menti finanziari. La “Mecca”, come la si

definiva, dell’Italia ancora da unificare

e poi capitale effettiva del nuovo regno

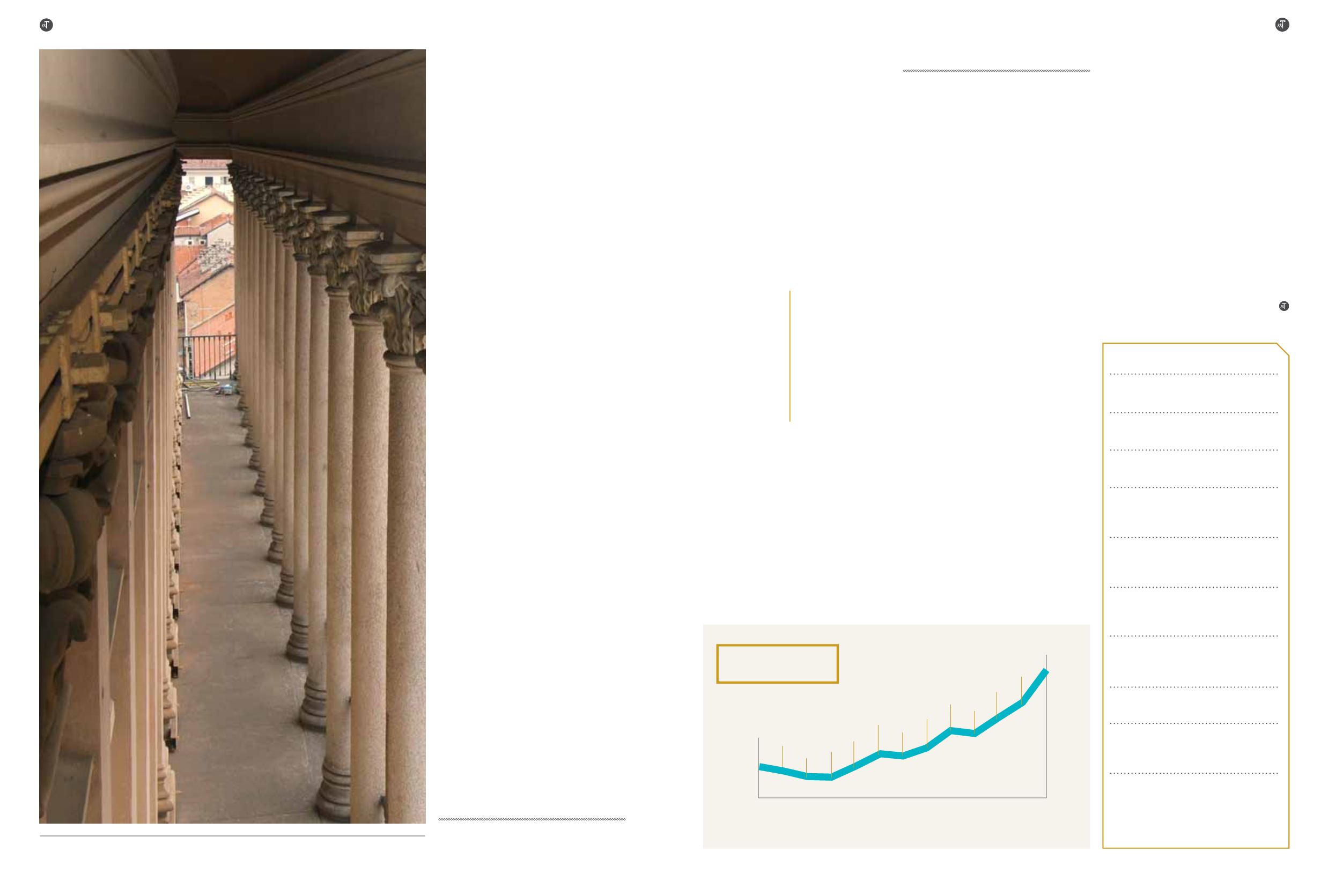

ebbe un’accelerata

crescita demografica

,

interrotta bruscamente nel 1864 a causa

della perdita di questo ruolo. Ne seguì

un massiccio esodo di popolazione e la

ristrutturazione del sistema economico,

fino ad allora fortemente caratterizzato

dai servizi alla corte e dalla presenza degli

apparati di governo. Dalla crisi Torino si

riprese lentamente, durante gli anni Set-

tanta, come centro manifatturiero, nel

quale iniziava a delinearsi la

dicotomia

tra la città borghese delle nuove aree re-

sidenziali e le zone suburbane delle bor-

gate operaie.

Mentre su piazze e viali del centro sor-

gevano i monumenti in ricordo dei per-

sonaggi risorgimentali ormai scomparsi,

con gli anni Ottanta iniziò una nuova

fase, caratterizzata da alcuni processi si-

multanei: la crescita di

borghi operai

all’interno e soprattutto all’esterno della

cinta daziaria, lungo le direttrici radiali

di collegamento della città col territorio,

secondo il modello delle “barriere” ope-

raie; la prima urbanizzazione della zona

pedecollinare sulla destra del Po, con la

nascita di zone residenziali borghesi at-

testate oltre i nuovi ponti gettati sul Po;

l’avvio dei dibattiti ispirati da propositi

di

risanamento

igienico, ma anche da

forti interessi fondiari, che porteranno

alla realizzazione della rete fognaria e ai

“tagli” diagonali di via Pietro Micca e di

via IV Marzo, con la scomparsa di quasi

tutte le cellule edilizie di impianto me-

dievale, molto degradate, e la riconver-

sione del precedente ruolo residenziale

povero in funzioni abitative qualificate e

in destinazioni di servizio per il terziario

delle banche, delle assicurazioni e delle

ditte commerciali. Questa fase può con-

siderarsi conclusa nel 1908, con l’appro-

vazione del nuovo Piano regolatore e lo

scoppio della crisi dell’industria automo-

bilistica, appena nata, che determinerà

negli anni seguenti una profonda riorga-

nizzazione degli insediamenti produttivi,

ispirata al modello fordista.

Silvano Montaldo è professore associato presso il

Dipartimento di Storia dell’Università degli Studi

di Torino

POPOLAZIONE DI TORINO

Iniziava a

delinearsi la

dicotomia tra la

città borghese

delle nuove

aree residen-

ziali e le zone

suburbane delle

borgate operaie

1796 1800 1808 1812 1820 1828 1838 1848 1858 1861 1871 1881 1901

90.272

re capitale di un regno, ereditò le scelte

francesi per la sistemazione e l’uso dei

terreni liberati o ancora da liberare in

seguito all’abbattimento delle mura. Fu-

rono realizzati la Piazza d’armi presso la

Cittadella (in un’area poi completamen-

te edificata) e lo spianamento dei terreni

presso Porta Susa. La vendita dei terreni

delle

fortificazioni abbattute

procedette

nella zona di piazza Emanuele Filiberto

(ora della Repubblica) e di Porta Nuova

(ora piazza Carlo Felice). Con il miglio-

ramento della congiuntura economica,

queste aree, insieme a quella del Borgo

Nuovo tra Porta Nuova e il Po, conob-

bero un’intensa edificazione, stimolata

dalla ripresa demografica. Secondo le di-

rettive della corte, alla metà degli anni

Venti iniziò la realizzazione di

Piazza

di Po

(ora Vittorio Veneto), mentre il

Municipio intervenne nella realizzazio-

ne della piazza e del tempio della

Gran

Madre di Dio

sulla sponda opposta del

fiume.

All’inizio degli anni Quaranta lo spazio

entro la circonvallazione napoleonica

a sud (viale del Re, attuale corso Vitto-

rio Emanuele II) e a nord (attuali corsi

Principe Eugenio, Regina Margherita e

San Maurizio) risultava edificato. Alcu-

ne costruzioni isolate stavano sorgendo

oltre tale demarcazione, prime segnali

dell’avvio di un nuovo ciclo di espansio-

ne. Il problema dell’ampliamento del pe-

rimetro di Torino aveva iniziato a essere

posto con varie ipotesi di espansione per

le zone fuori Porta Nuova, Vanchiglia e

fuori Porta Susa e regione Valdocco. La

prima delle tre zone, quella fuori Porta

Nuova, fu caratterizzata dall’attestazio-

ne sull’asse del viale del Re dello scalo

della ferrovia di Genova. Parallelamente

fu definita la sistemazione della zona di

Vanchiglia, che dai primi anni Quaranta

era al centro dell’interesse di un’iniziativa

di privati. In entrambi i casi le trattative

furono condotte tra il governo centrale

e i privati, con l’esclusione della Città, e

portarono all’approvazione di due piani

edilizi nel 1846. Ma la Città si oppose,

sia per l’insoddisfazione riguardo alla so-

luzione adottata per lo scalo ferroviario,

che interrompeva la continuità del viale

del Re, sia nel timore che la realizzazione

del nuovo quartiere di Vanchiglia ero-

desse i profitti dei proprietari delle case

del centro. Altro problema era la destina-

zione dei terreni intorno alla Cittadella,

della quale si affermava ormai l’inutilità.

Il nuovo ruolo del Municipio

Nel 1848, con la svolta segnata dallo Sta-

tuto albertino, il Municipio si riappro-

Il colonnato sul fronte principale della Mole di Alessandro Antonelli (fotografia di F. di Rovasenda).

80.572

65.370

66.454

89.334

121.781

117.072

136.849

179.635

172.614

212.644

249.827

329.691