La città contemporanea. Il Novecento

|

marzo 2011

marzo 2011

|

Torino: storia di una città

68

69

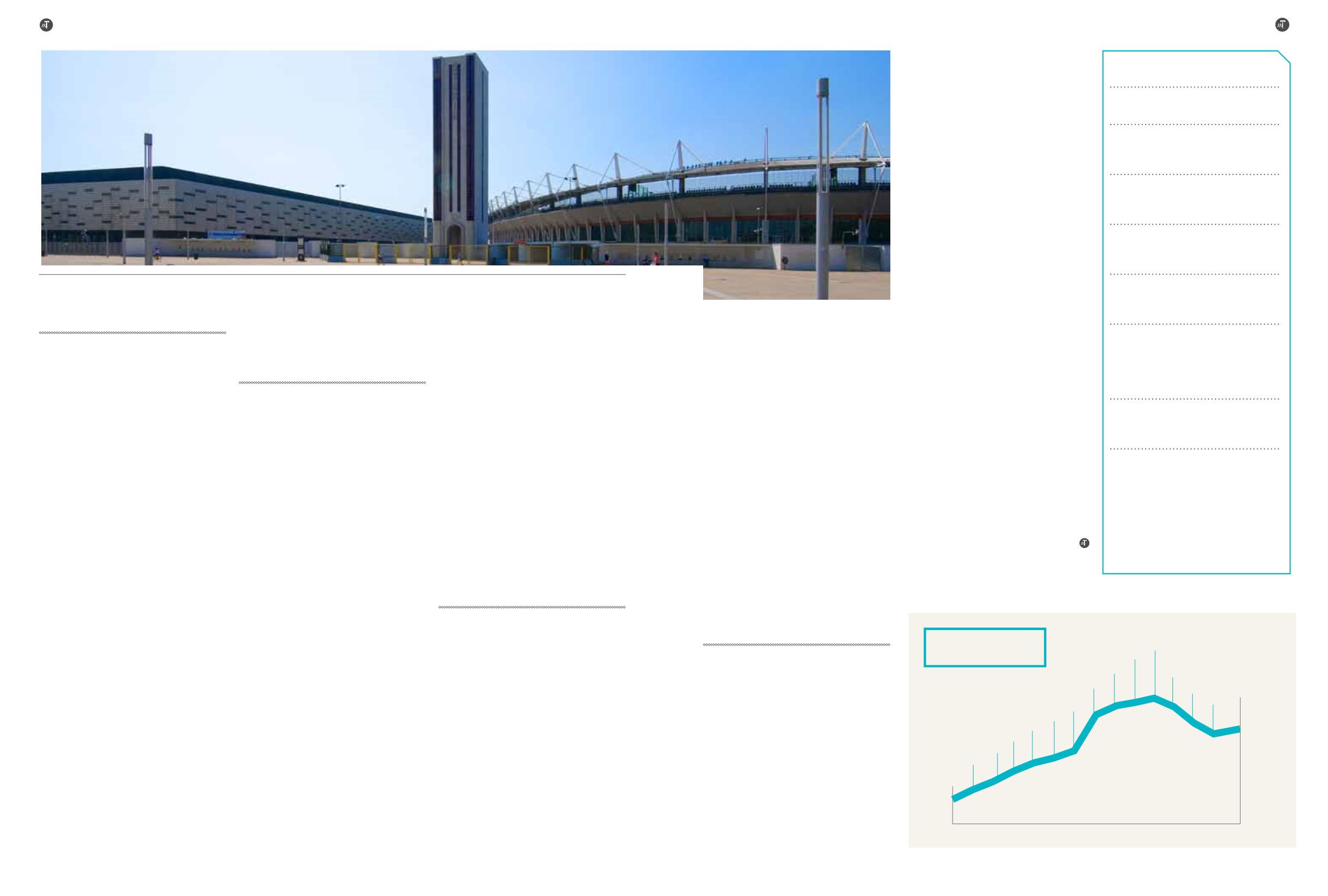

POPOLAZIONE DI TORINO

Da Leggere

P. Gabert,

Turin ville industrielle

, Presse Universi-

taires de France, Parigi 1964

A. Magnaghi, M. Monge, L. Re,

Guida all’architet-

tura moderna di Torino

, Designers Riuniti, Torino

1982

L. Mazza, C. Olmo (a cura di),

Architettura e ur-

banistica a Torino 1945-1990

, Allemandi, Torino

1991

Torino da capitale politica a capitale dell’industria

,

2 voll., Archivio Storico della Città di Torino, Torino

2004

A. De Rossi, G. Durbiano,

Torino 1980-2011. La

trasformazione e le sue immagini

, Allemandi, To-

rino 2006

A. Bagnasco, C. Olmo (a cura di),

Torino 011

.

Bio-

grafia di una città

, Electa, Milano 2008

Urban Center Metropolitano,

Torino 1984-2008.

Atlante dell’architettura

, Allemandi, Torino 2008

M.A. Giusti, R. Tamborrino (a cura di),

Guida all’ar-

chitettura del Novecento in Piemonte

(1902-

2006)

, Allemandi, Torino 2008

A. Martini,

La città dell’industria. Mito, visione e

progetto, in E. Castelnuovo (a cura di), Torino. Pri-

ma capitale d’Italia,

Istituto dell’Enciclopedia Italia-

na Treccani, Roma 2010, pp. 135-146

linee della metropolitana), sulla riscrittura

dei

tessuti industriali

(il riuso del Lingot-

to, le Spine, le Zone urbane di trasforma-

zione), sulla

trama storico-ambientale

(il

sistema delle residenze sabaude, Corona

Verde e i fiumi), sulla

riqualificazione

del centro

e sull’offerta culturale (i mu-

sei dentro i grandi complessi del Barocco

e dell’Ottocento, l’arte contemporanea e

il cinema, le istituzioni universitarie e la

“movida” per i giovani).

Centrale in questa fase è il ruolo di in-

dirizzo e supporto giocato dal settore

pubblico, con i grandi eventi (dai Giochi

olimpici invernali al 150° dell’Unità d’Ita-

lia) che diventano occasione per sostenere

questo disegno di cambiamento.

La metamorfosi fisica non è però solo di

riscrittura interna. Mentre muta la società

torinese, con un forte incremento della

componente di origini straniere, cambia-

no anche le geografie profonde della città,

oramai divenuta sistema metropolitano

compiuto.

La nuova dimensione metropolitana

Le trasformazioni iniziate nell’ultimo de-

cennio del Novecento mettono in gioco

una dimensione realmente metropolita-

na dell’area torinese, che necessita di es-

sere morfologica e politica al contempo.

All’interno di questo ineludibile proces-

so di “metropolizzazione”, che dovrebbe

determinare una riscrittura del costruito

evitando nuovi consumi di suolo verso

l’esterno, alcuni progetti di grande scala

possono venire ad assumere il ruolo di te-

laio entro cui collocare le singole trasfor-

mazioni.

Strategico, in questo senso, è il

Servizio

ferroviario metropolitano

che – sfrut-

tando grazie al Passante le linee ferrovia-

rie radiocentriche innervate su Torino –

rappresenta una straordinaria occasione

non solo per riconfigurare in maniera più

sostenibile la mobilità dell’area metropo-

litana, ma anche per un profondo ripensa-

mento delle gerarchie e strutturazioni del

territorio torinese.

Un secondo progetto-telaio è quello di

Corona Verde

, che muovendo dai fuo-

chi delle residenze sabaude della «Corona

di delitie» ambisce a costruire un anello

ambientale capace di riqualificare e dare

senso a frange e periferie dell’area metro-

politana. Un progetto che si unisce a quel-

lo di

Torino Città d’Acque

, che utilizza

i quattro fiumi come corridoi ambientali

per la qualità del sistema urbano.

Su questi telai e armature si inseriscono

i singoli progetti: tra tutti, quello fonda-

mentale della Linea 2 della

metropoli-

tana

, con la riqualificazione dei quartie-

ri dell’area nord; il riuso delle immense

piastre industriali dismesse poste a sud e

a nord della città; le progettualità intorno

corso Marche; l’alta capacità ferroviaria.

In definitiva la visione delle

tre centra-

lità lineari nord-sud

che erano alla base

del Piano regolatore Gregotti-Cagnardi

del 1995 – la Spina centrale allungata al

Lingotto, il nuovo asse di corso Marche, il

Progetto Po – sembra non bastare più. La

prospettiva è ora quella dell’intero territo-

rio metropolitano, protagonista di un ac-

celerato processo di attrazione migratoria

dall’est Europa, e la dimensione dei pro-

getti sembra mettere in gioco uno spazio

geografico complessivo in cui rientrano,

finalmente, la piana, la collina e le Alpi.

Antonio De Rossi è professore ordinario presso la I

Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino

e intorno a cui si scontrano nuovi e anti-

chi attori.

La “grande mano”

della ricostruzione postbellica

La Torino che dal secondo dopoguerra si

spinge attraverso il boom economico fino

alla fine degli anni Settanta si connette

alla città precedente senza soluzione di

continuità. Al tema della crescita si ag-

giunge però quello della quantità. Quan-

tità determinata dagli ingenti processi di

immigrazione – prima dal Nord-est, e poi

soprattutto dal Meridione – connessi allo

sviluppo della grande industria, e che ge-

nerano una domanda di abitazioni e servi-

zi che per lungo tempo costituirà una del-

le criticità dello spazio urbano torinese.

Dal punto di vista fisico, per provare a

figurare il tema della crescita, si può uti-

lizzare l’immagine della “grande mano”

messa a punto da

Giorgio Rigotti

per il

Piano regolatore del 1956-59

, metafora

spaziale dello sviluppo a macchia d’olio

del costruito che inizia progressivamente

a invadere l’intera piana torinese. Un’im-

magine forte e condivisa, come l’idea che

la città cresca con e grazie alla fabbrica,

secondo un processo che l’assimila a un

organismo biologico.

In questa «gigantesca infrastruttura a ser-

vizio della produzione», come ha scritto

Raffaele Radicioni, urbanista torinese,

tutto viene ricondotto all’idea della città-

fabbrica. Per lunghi anni la circolarità e

sovrapposizione tra spazi del lavoro e del-

la residenza – industrie e quartieri operai

– pare essere totale e assoluta, senza solu-

zione di continuità. Una città in cui an-

che il centro storico viene trasformato in

periferia: i ristretti ceti alto-borghesi ora

abitano la collina.

In questo quadro le celebrazioni per il

centenario dell’Unità d’Italia

diventano

occasione per la costruzione di un mo-

mento “altro” rispetto all’immagine tota-

lizzante della città-fabbrica. Monumento

e mito condiviso della modernizzazione e

della nuova

Torino dell’immigrazione

,

Italia ’61 racconta le speranze legate al

boom e al nuovo governo di centrosini-

stra, e resta l’unico episodio urbano piani-

ficato e di matrice pubblica non ricondu-

cibile alle sole ragioni della produzione e

della crescita.

La crisi di sistema della seconda metà de-

gli anni settanta fa implodere il giganti-

smo industriale dei decenni precedenti:

svuotando le retrovie industriali consoli-

date, la crisi rende per la prima volta fra-

gile la linea del costruito che avanza nelle

campagne.

Tra anni ottanta e novanta:

la crisi come occasione

La crisi viene interpretata come un’occa-

sione per ripensare radicalmente la strut-

tura produttiva e morfologica di Torino e

della sua area metropolitana. Diversificare

e articolare la matrice economica e socia-

le, riscrivere e riconfigurare la struttura-

zione fisica sono le parole d’ordine che

– mano a mano che si prende coscienza

della trasformazione in atto – guidano il

cambiamento.

A orientare e promuovere la mutazione è

il dibattito che, tra anni ottanta e novan-

ta, porta all’approvazione del nuovo

Pia-

no regolatore della città (1995)

il quale

fungendo da scenario di riferimento met-

te in relazione i molteplici progetti di tra-

sformazione, che pongono l’accento sul

telaio del

trasporto pubblico

(il passante

e il servizio ferroviario metropolitano, le

Tra le due guerre

La fase che si apre dopo il primo conflitto

mondiale vede innanzitutto un proces-

so di

riorganizzazione delle strutture

produttive

sorte durante l’iniziale fase

di industrializzazione di fine Ottocento e

inizio Novecento. Simboli di questa fase

sono gli stabilimenti di Fiat Lingotto e

Fiat Mirafiori.

La trama che in qualche modo regge e

orienta l’ampliamento della città è sempre

quella del

Piano regolatore del 1906-08

,

insieme ai tracciati dei grandi assi storici

e dei fiumi.

Il dato di novità profonda sta però nel fat-

to che si tratta di una trasformazione per

grandi “tasselli” – quelli dell’industria, dei

quartieri di edilizia popolare pianificata,

dei grandi servizi collettivi, del tempo li-

bero – che operano simultaneamente per

sovrapposizione rispetto al palinsesto sto-

rico rurale preesistente e per giustapposi-

zione nei confronti dell’edificato di bordo

delle barriere operaie.

È una modalità di costruzione della città

(per “concentrazione di funzioni” e con-

temporaneamente per “dispersione nello

spazio”) che inizia a

dissolvere la logica

della crescita per ampliamenti contigui

e per regole morfologiche tradizionali

e che anticipa quella “nuova dimensione”

della città che prenderà corpo in modo

più radicale nel secondo dopoguerra.

L’opera di riorganizzazione trova riscon-

tro anche all’interno della città storica nel

progetto di

via Roma Nuova

(1931-37),

in cui retoriche della dittatura e intenzio-

nalità razionalizzanti della

città fordista

sembrano poter coincidere. In realtà le

discontinuità della morfologia della nuo-

va città costruita sono il simbolo di un

mercato che continua a essere imperfetto

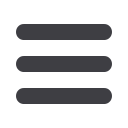

Il cuore degli impianti sportivi per i Giochi olimpici invernali del 2006 è il Parco olimpico, con il riadattamento dello Stadio e la realizzazione del

Palaolimpico Isozaki (fotografia di B. Biamino).

1881 1901 1911 1921 1931 1936 1951 1961 1967 1971 1973 1981 1991 2001 2009

249.827

329.691

415.667

499.823

590.753

629.115

719.300

1.025.822

1.124.714

1.167.968

1.200.000

1.117.154

962.507

865.263

908.825