Quale città futura?

|

marzo 2011

marzo 2011

|

Torino: storia di una città

76

77

delle scienze dell’uomo, sono ambiti nei

quali Torino può fornire un contributo di

primo piano.

La

Torino futura deve quindi orientarsi

in misura maggiore verso tutto ciò che

è

invenzione

(ricerca, progettazione), e

sempre meno in direzione di tutto ciò che

è riproduzione, sempre necessario, ma in

quantità via via minore. In questo senso

molte aziende coordinate con gli istituti

di ricerca pubblici o privati possono com-

piere grandi passi: l’elettromeccanica, per

esempio, costituisce a Torino un serbatoio

di competenze di grado elevatissimo.

La seconda condizione è lo sviluppo della

conoscenza relazionale

, cioè della capa-

cità di mettere in relazione fra loro più

saperi per affrontare problemi comples-

si. Questa è necessaria, ad esempio, nei

settori dell’educazione, della sanità, della

gestione urbana, dall’energia all’acqua,

dal verde alla sicurezza, fino a compren-

dere tutte le politiche e le strategie legate

alla progettazione, sistemazione e gestione

della città. Esistono dei metodi di analisi

relazionale che consistono nello stabilire

legami funzionali e semantici tra docu-

menti, attori, terminologie, concetti e

classificazione. La conoscenza relazionale

è l’interdisciplinarietà in azione. Non ab-

biamo ancora capito che questo tipo di

analisi, sempre più di tipo matematico,

può permettere alla nostra società di com-

piere un passo decisivo, rendendo l’inno-

vazione più veloce e più sicura. L’analisi

relazionale è stata già indagata e praticata,

Occorre assolutamente distinguere la pro-

spettiva dall’

utopia

. Karl Mannheim ha

affermato che un’idea è utopica quando

non è in accordo con lo stato reale del-

le cose all’interno del quale si produce.

La

prospettiva

, viceversa, è un modo di

pensare futuri possibili, cioè ragionevoli,

partendo da una realtà conosciuta per im-

maginarne un’evoluzione relativamente in

accordo con il contesto generale nel quale

si elabora.

Se la città passata e presente può essere

rappresentata secondo un criterio mor-

fologico, non altrettanto si può fare con

quella del futuro, non soltanto perché la

forma dipende delle azioni degli attori in

rete, ma anche perché le forme possibili

della città sono innumerevoli. Al contra-

rio è possibile avanzare ipotesi sull’evolu-

zione delle azioni degli attori: dobbiamo

quindi impedirci di descrivere la città fu-

tura dal punto di vista morfologico, per-

ché sarebbe, appunto, pura utopia.

Quando ci chiediamo come sarà la “To-

rino futura”, ci interroghiamo sulle fun-

zioni che faranno vivere un milione o

più di persone. Naturalmente, la risposta

appartiene ai futuri abitanti ma è condi-

zionata da quelli attuali e dall’evoluzione

dei contesti italiano, europeo e mondiale

nella quale dovranno inserirsi.

Tenendo conto della situazione attuale,

tre fenomeni devono dunque essere pre-

si in considerazione

: il trionfo generale

della regolazione in tutti i settori di attivi-

tà, lo sviluppo enorme dell’informazione

relazionale e l’aumento della domanda

per la risorsa territorio.

Ogni città è un luogo di potere, poco o

molto importante, che per conservarsi

deve adattare e integrare i cambiamen-

ti significativi che avvengono. Alla fine

dell’Ottocento la trasformazione più de-

terminante giunse dalla grande industria,

che, tuttavia, oggi non è più in grado di

promuovere la Torino del futuro: è neces-

sario guardare in altre direzioni. In che

modo la città può affrontare questi feno-

meni per mantenere la propria posizione?

Consideriamo, prima di tutto, il proble-

ma della

regolazione

e dell’informazione

regolatrice, e della conseguente

conoscen-

za regolatrice

, che permette di agire sen-

za distruggere l’ambiente fisico e umano.

Nella meccanica, il primo grande regola-

tore fu quello inventato da James Watt,

una valvola che permetteva di controllare

il flusso del vapore. Come il dispositivo

messo a punto da Watt, molti di quelli

creati nell’Ottocento ebbero la medesima

funzione di controllo dei flussi.

Nel mondo attuale i rischi naturali e uma-

ni sono aumentati in maniera cospicua e,

per affrontarli, l’informazione regolatrice

è divenuta indispensabile.

Tutti i settori dell’industria conoscono

e producono regolatori di alto livello (si

pensi ad esempio alla domotica) e, in

questo ambito, l’invenzione è continua.

Abbiamo un bisogno crescente di mecca-

nismi di regolazione, nell’ambiente come

nella società: questi possono essere mate-

riali o immateriali, come ad esempio gli

algoritmi. In ogni campo del sapere si de-

vono accumulare delle pratiche e delle co-

noscenze regolatrici, per affrontare i rischi

nella nostra società complessa e quindi

fragile. Torino non può investire in tutti

questi campi d’azione, ma a seconda delle

sue tradizioni può scegliere in quali è più

competente. Ha i mezzi per competere:

l’Università, il Politecnico, gli istituti di

ricerca, le aziende. La creazione e l’inven-

zione legate alla regolazione, in cui è ne-

cessario integrare tutti i tipi di conoscen-

ze, quelle delle scienze naturali e quelle

Quale città futura?

Meccanismi di regolazione, reti di relazioni e gestione del territorio sono le chiavi in grado di garantire

a Torino un ruolo di primo piano nei decenni a venire.

di

Claude Raffestin

secondo un modo non sempre scientifi-

co, da diversi attori (per esempio il pre-

mio Nobel Erwin Schroedinger in

What

is life?

, incentrato sull’analisi relazionale

tra fisica e biologia). Oggi però può essere

razionalizzata e integrata e Torino ha tutte

le strutture per sviluppare aziende pro-

duttrici di analisi relazionale, creatrice di

valore non soltanto economico ma anche

sociale e strumento con cui dare corpo alla

ormai celebre

“integrazione della cono-

scenza”

, processo con cui si intrecciano le

diverse conoscenze specialistiche. Se è in-

fatti vero che la specializzazione è la chia-

ve dell’efficienza, quella dell’innovazione

risiede nell’informazione relazionale. An-

che in questo contesto la collaborazione

stretta tra Università, Politecnico, istituti

di ricerca e aziende può e deve essere il

volano per innovazioni in ambito econo-

mico, politico, sociale e culturale.

In questi tempi di crisi, i politici parlano

molto dell’esigenza di non sprecare de-

naro e risorse: le loro parole, tuttavia, in

assenza della necessaria informazione re-

golatrice e relazionale, rischiano di restare

lettera morta e di non essere utili nell’o-

rientamento della futura Torino.

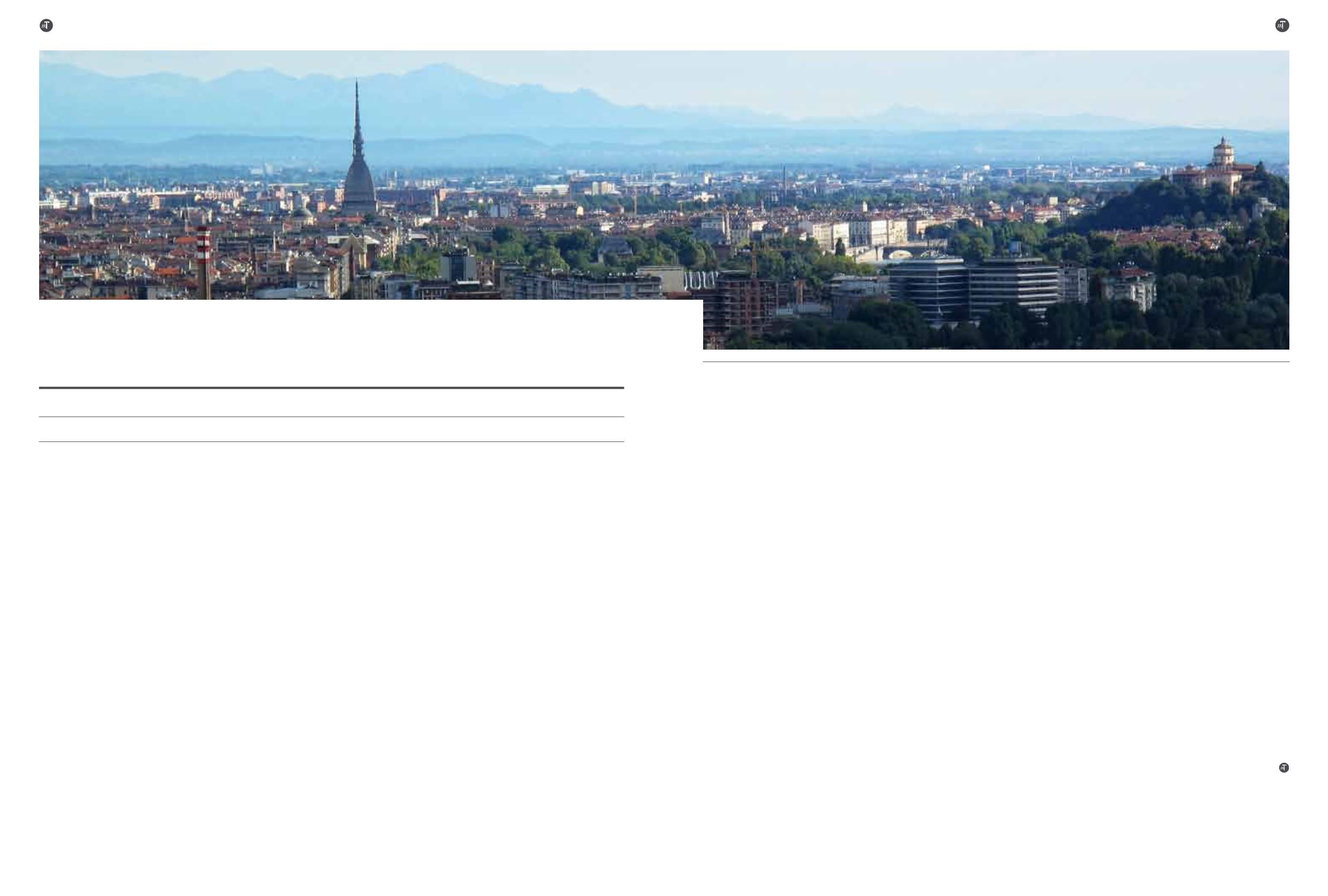

L’ultimo fenomeno da considerare è la

risorsa territorio

. Nel mondo attuale,

intorno a questo tema c’è molta preoccu-

pazione in tutti i grandi paesi e le mul-

tinazionali, costantemente impegnati ad

acquisire nuove aree territoriali nel timo-

re, tra gli altri, di possibili future crisi ali-

mentari. Torino, alla fine dell’Ottocento

si dedicò allo sfruttamento delle risorse

idroelettriche nel territorio alpino. La fu-

tura Torino dovrà essere, perché non lo

è ancora,

il motore della protezione di

quello stesso territorio

e

dello sviluppo

delle Alpi occidentali

, magnifico labora-

torio di sperimentazione per numerose at-

tività, dall’agricoltura al turismo passando

attraverso l’industria leggera e innovativa

e i nuovi modi di abitare. Questo non si-

gnifica che la Torino del futuro imporrà,

come in passato, il suo potere alle Alpi,

ma che dovrà saper proporre nuovi siste-

mi per un “vissuto” migliore. Disporre

di riserve di territorio è un vantaggio per

affrontare qualsiasi mutazione nel futuro.

È vero, non abbiamo descritto la mor-

fologia della futura Torino, ma abbiamo

indicato alcune direzioni per valorizzare il

tempo a venire e non trovarci in uno stato

d’incertezza.

Attraverso la sua storia, Torino ha cono-

sciuto molte crisi, superate perché, sem-

pre, qualcuno è stato in grado di reagire,

sulla base delle proprie competenze e ri-

flessioni.

I Torinesi non devono dimenticare che

ogni crisi è anche un’opportunità. La To-

rino futura è nelle teste e nelle mani di

ciascuno di loro.

Claude Raffestin, geografo, è stato professore

ordinario presso l’Università di Ginevra.

Le Alpi che circondano la città costituiscono una delle risorse su cui si può fondare il futuro di Torino (fotografia di M. d’Ottavio).