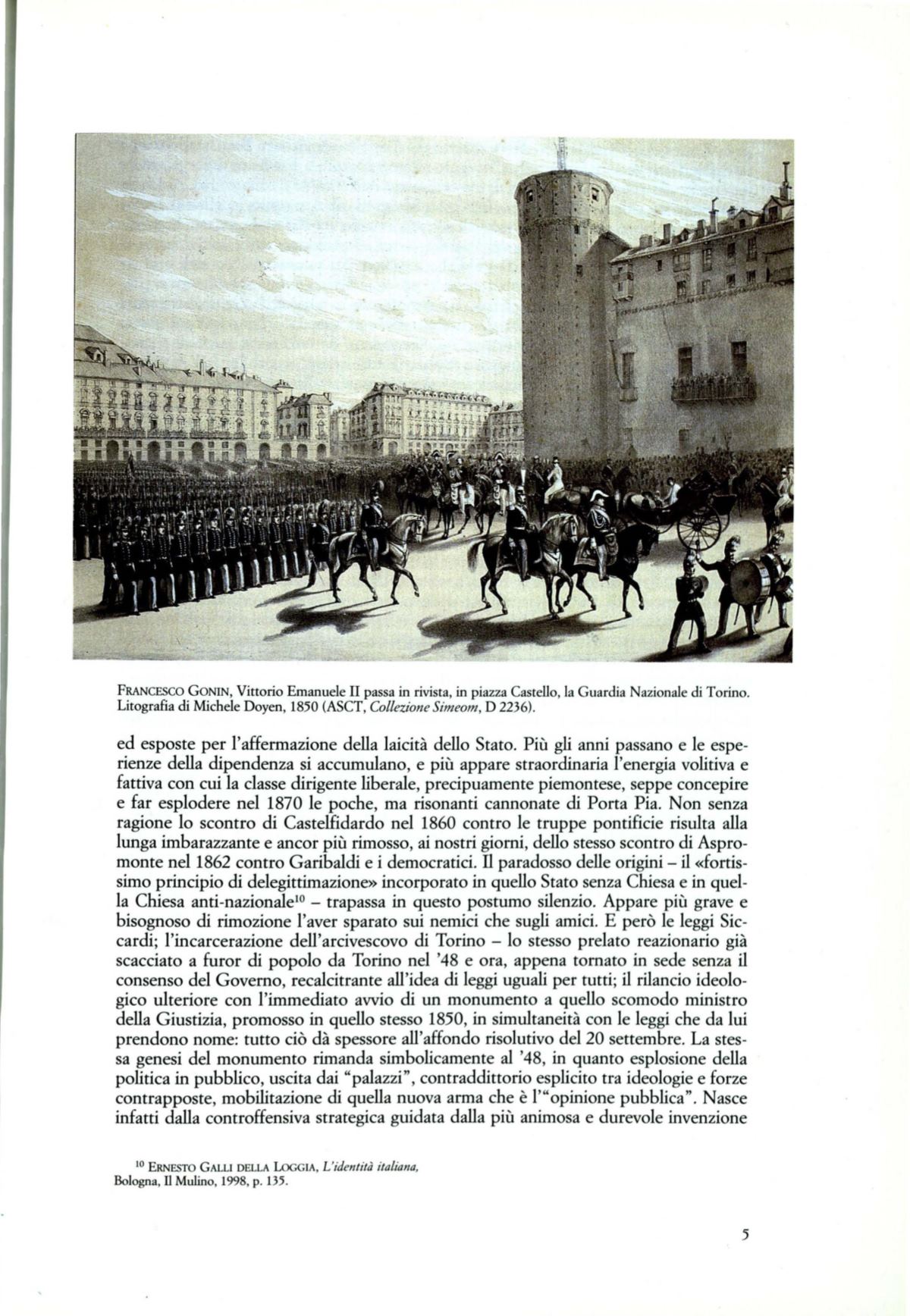

FRANCESCO GONIN, Vittorio Emanuele II passa

in

rivista,

in

piazza Castello, la Guardia Nazionale

eli

Torino.

Litografia di Michele Doyen, 1850 (ASCT,

Collezione Simeom,

D 2236).

ed esposte per l'affermazione della laicità dello Stato. Più gli anni passano e le espe–

rienze della dipendenza si accumulano, e più appare straordinaria l'energia volitiva e

fattiva con cui la classe dirigente liberale, precipuamente piemontese, seppe concepire

e far esplodere nel 1870 le poche, ma risonanti cannonate di Porta Pia. Non senza

ragione lo scontro di Castelfidardo nel 1860 contro le truppe pontificie risulta alla

lunga imbarazzante e ancor più rimosso, ai nostri giorni, dello stesso scontro

di

Aspro–

monte nel 1862 contro Garibaldi e i democratici.

li

paradosso delle origini - il «fortis–

simo principio di delegittimazione» incorporato in quello Stato senza Chiesa e in quel–

la Chiesa anti-nazionale

1o -

trapassa in questo postumo silenzio. Appare più grave e

bisognoso di rimozione l'aver sparato

sui

nemici che sugli amici. E però le leggi Sic–

cardi; l'incarcerazione dell'arcivescovo di Torino - lo stesso prelato reazionario già

scacciato a furor di popolo da Torino nel '48 e ora, appena tornato in sede senza il

consenso del Governo, recalcitrante all 'idea di leggi uguali per tutti; il rilancio ideolo–

gico ulteriore con l'immediato avvio di un monumento a quello scomodo ministro

della Giustizia, promosso in quello stesso 1850, in simultaneità con le leggi che da lui

prendono nome: tutto ciò dà spessore all'affondo risolutivo del 20 settembre. La stes–

sa genesi del monumento rimanda simbolicamente al '48, in quanto esplosione della

politica in pubblico, uscita dai "palazzi", contraddittorio esplicito tra ideologie e forze

contrapposte, mobilitazione di quella nuova arma che è l'''opinione pubblica". Nasce

infatti dalla controffensiva strategica guidata dalla più animosa e durevole invenzione

lO

ERNESTO GALLI

DELLA LoGGIA,

L'identità italiana,

Bologna, TI Mulino, 1998, p. 135.

5