I

II·

L

tira l>irmonlC!6 '

_ .\lIli{'II ;. I., ')

• NUOI" • •

'~

I

~

Sardo.. .

~

- .,

•

Geuore~c

... O

• ,\usITiae;! . • O

• )lih'll1CSt! . ... O

• " rutta .. ..

O

• 1'

3rmiliillll:t

nlllica.. . IO

Il

- 11110\'11. IO

I

•

TI)!can~.

I .. O

• 'SI'lu cra.

~

I

~~~!~~

tli

~l:rO~i ; ~

Paolu romano .

lo

O

Se.ulo id. ..

IO

1f

i "

l '"

,

"

"

J

J

,

,;

"

"

• , ,' I]

2

Il

J

,

li

.

~~

~

n

Il

t-

I

li

IJ

ti

l

Lti

•

J

11

lJ

.I

tlJ

Il .,

1111

2(;

1 20 11

)

• IO

17

•

:1

' ''

.

Ci~Ulhcrl,

((nd....

t

ultrc.

Niunrd.

r

.

NOI'araid.

.

,\cllui

r~.

'Im~u::~~~~!\rr:a~':l~!~:

.

Ilrgllnllllciell "md_ti,

.

• .

OAJl ......

e~J.l'tlrCb·t'trlltl~l.,

1h'Hh

=~===

__

==,-=;,,"-=.k;~~~==dll!==';"-=·

=-=-=-=II'j

~~~\,:~~~io;,~I:~"i" ~~S:~~~

IlItl'. ,I rOKI.

mloli/birr.

1_ 19:.

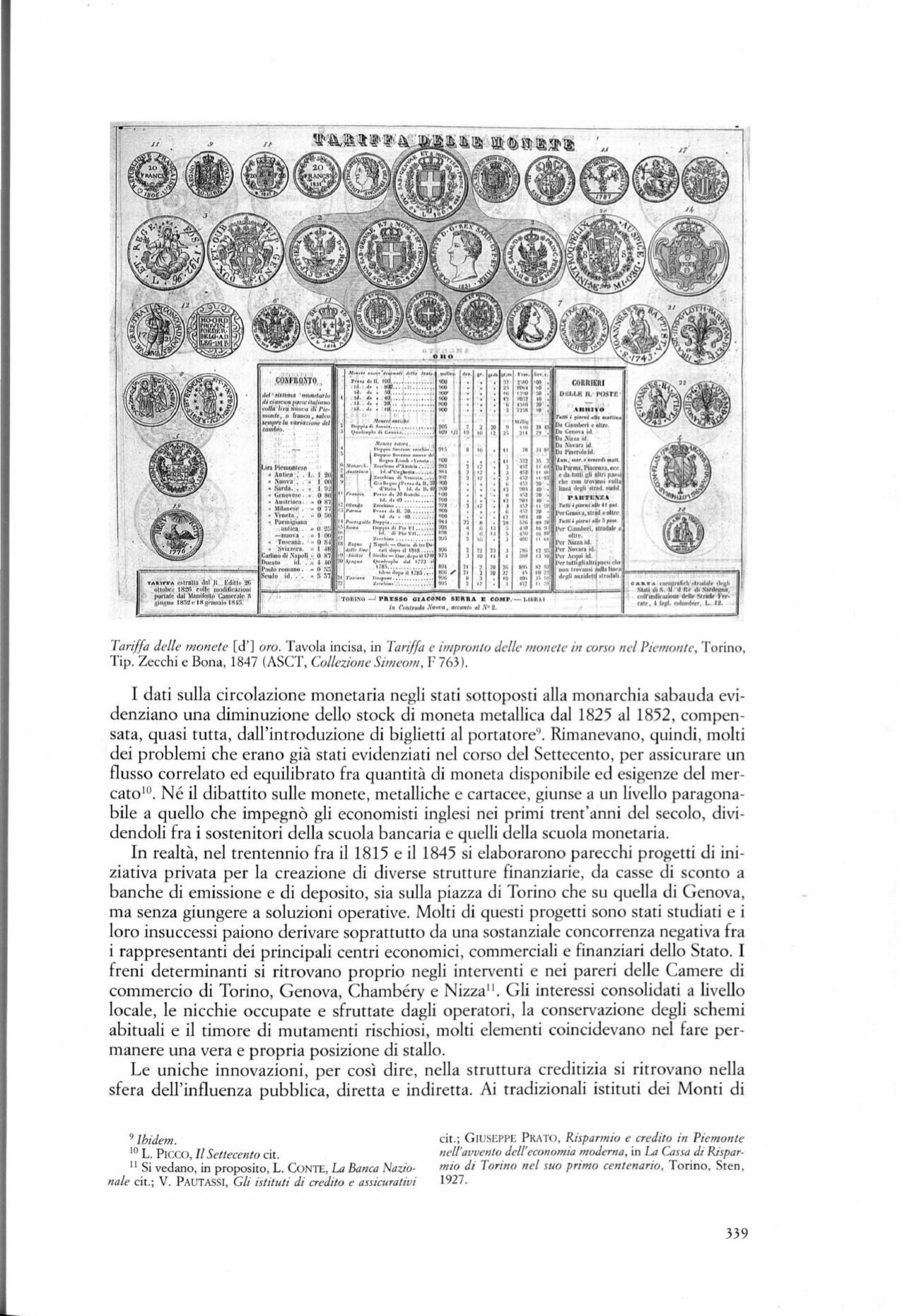

Tariffa delle monete

[d']

oro.

Tavola incisa, in

Tarlf/a e impronto delle monete in corso nel Piemonte,

Torino,

Tip. Zecchi e Bona, 1847 (ASCT,

Collezione Simeom,

F 763).

I dati sulla circolazione monetaria negli stati sottoposti alla monarchia sabauda evi–

denziano una diminuzione dello stock di moneta metallica dal 1825 al 1852, compen–

sata, quasi tutta, dall'introduzione di biglietti al portatore

9 •

Rimanevano, quindi, molti

dei problemi che erano già stati evidenziati nel corso del Settecento, per assicurare un

flusso correlato ed equilibrato fra quantità di moneta disponibile ed esigenze del mer–

cato

lO •

Né il dibattito sulle monete, metalliche e cartacee, giunse a un livello paragona–

bile a quello che impegnò gli economisti inglesi nei primi trent'anni del secolo, divi–

dendoli fra i sostenitori della scuola bancaria e quelli della scuola monetaria.

In realtà, nel trentennio fra il 1815 e il 1845 si elaborarono parecchi progetti di ini–

ziativa privata per la creazione di diverse strutture finanziarie , da casse di sconto a

banche di emissione e di deposito, sia sulla piazza di Torino che su quella di Genova,

ma senza giungere a soluzioni operative. Molti di questi progetti sono stati studiati e i

loro insuccessi paiono derivare soprattutto da una sostanziale concorrenza negativa fra

i rappresentanti dei principali centri economici, commerciali e finanziari dello Stato. I

freni determinanti si ritrovano proprio negli interventi e nei pareri delle Camere di

commercio di Torino, Genova, Chambéry e Nizza

II.

Gli interessi consolidati a livello

locale, le nicchie occupate e sfruttate dagli operatori, la conservazione degli schemi

abituali e il timore di mutamenti rischiosi, molti elementi coincidevano nel fare per–

manere una vera e propria posizione di stallo.

Le uniche innovazioni , per così dire , nella struttura creditizia si ritrovano nella

sfera dell'influenza pubblica, diretta e indiretta. Ai tradizionali istituti dei Monti di

9

Ibidem.

IO

L.

PICCO,

Il Settecento

cit.

Il

Si vedano,

in

proposito,

L.

CONTE,

La

Banca Nazio–

nale

cit.;

V.

P AUTASSI,

Gli istituti di credito e assicurativi

cit.;

GIUSEPPE P RATO,

Risparmio e credito in Piemonte

nell'avvento dell'economia moderna,

in

La

Cassa di Rispar–

mio di Torino nel suo primo centenario,

Torino, Sten,

1927.

339