dell'aspetto assunto, a lavori ultimati,

dalla facciata vittozziana del Palazzo di

San Giovanni prospiciente piazza Castel–

lo. Il dipinto completerebbe inoltre im–

plicitamente la documentazione figurati–

va delle opere edili del

« novo Palazzo

di Sua Altezza»

nelle fasi iniziali del

loro svolgimento, quale ci viene vice–

versa suggerita dall'interpretazione di un

rozzo ma interessantissimo disegno del

1605, dovuto ad un non meglio identi–

ficato , misterioso signor Monsa, di–

segno facente parte della collezione Si–

meom che il prof. Vittorio Viale sa–

pientemente analizzò nel

Bollettino del

Centro di Studi archeologici ed artistici

del Piemonte

(II,

1942).

Fitto gioco di profilature

Sfrondata dalle ornamentazioni occasio–

nali del Castellamonte la facciata del

Tempesta, nota acutamente il Carbone–

ri :

« .. .può ancora nascere da una in–

venzione vittozziana maturata nelle more

della fabbrica.. . Confortano l'ipotesi il

fitto gioco di profilature e di incassi che

fasciano con alternanza serliana i piani

della facciata mediante schemi rigoro–

si per l'aulicità del soggetto, ma percorsi

da una tipica libertà d'interpretazione,

come provano il trasferimento pure ser–

liano dei timpani delle finestre alle nic–

chie in cerca di nuovi equilibri, la lieve

accentuazione verticale, l'abbondanza di

risonanze chiaroscurali, un linguaggio in–

somma umbratile e prezioso, cui tenterà

di ispirarsi il Lanfranchi nel palazzo di

Città, mentre Carlo di Castellamonte in

piazza San Carlo ed il figlio Amedeo,

nella definitiva riplasmazione di queste

facciate assumeranno cadenze più uni–

formi e più pacate, quando l'estro ma–

nieristico sarà composto e superato in

una nuova visione»

(v. op. cit. pagine

124

e

125).

Riassumendo è da ritenersi senz'altro vit–

tozziana (seppure forse maturata, come

si disse, in una fase già inoltrata della

ricostruzione voluta da Carlo Emanuele),

l'idea di volgere verso piazza Castello e

in asse con la

«Contrada Nuova

»,

(la

odierna via Roma), la facciata principale

del Palazzo di San Giovanni che agli

inizi prospettava, viceversa, sulla piazza

del Duomo.

Se, infatti, anche con la speranza di dare

un primo sommario ordinamento alla

materia, inevitabilmente confusa, volessi–

mo, coll'ausilio dei pregevoli scritti di

Marziano Bernardi, pubblicati nella col–

lana di monografie dell'Istituto Bancario

San Paolo di Torino (1959), e nel primo

volume del Catalogo della Mostra del

Barocco Piemontese (1963), tentare di

ricrearne idealmente il volto e la strut-

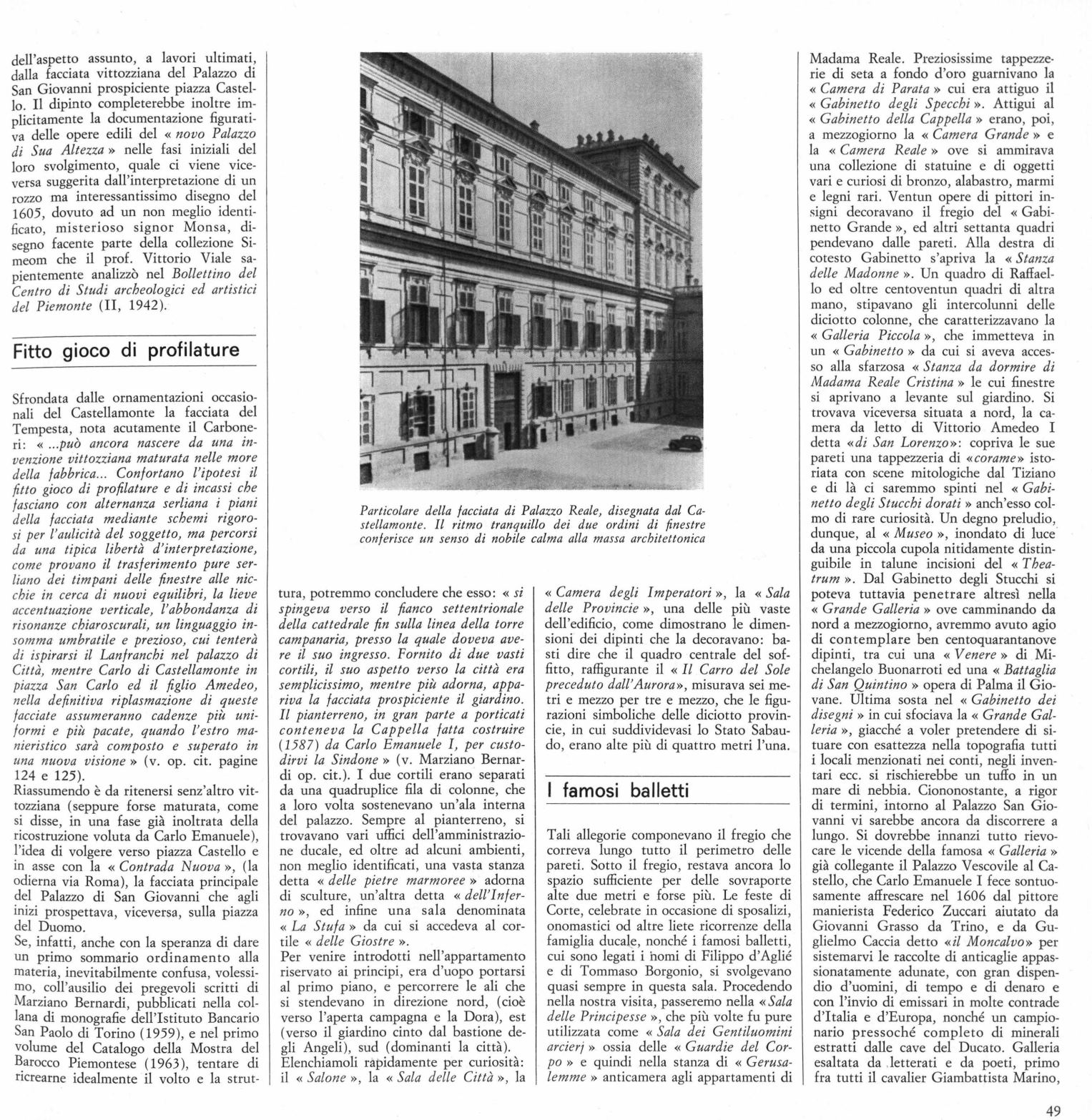

Particolare della facciata di Palazzo Reale, disegnata dal Ca–

stellamonte. Il ritmo tranquillo dei due ordini di finestre

conferisce un senso di nobile calma alla massa architettonica

tura, potremmo concludere che esso:

«si

spingeva verso il fianco settentrionale

della cattedrale fin sulla linea della torre

campanaria, presso la quale doveva ave–

re il suo ingresso. Fornito di due vasti

cortili, il suo aspetto verso la città era

semplicissimo, mentre più adorna, appa–

riva la facciata prospiciente il giardino.

I!

pianterreno, in gran parte a porticati

conteneva la Cappella fatta costruire

(1587)

da Carlo Emanuele I, per custo–

dirvi la Sindone»

(v. Marziano Bernar–

di op. cit.). I due cortili erano separati

da una quadruplice fila di colonne, che

a loro volta sostenevano un'ala interna

del palazzo. Sempre al pianterreno, si

trovavano vari uffici dell'amministrazio–

ne ducale , ed oltre ad alcuni ambienti,

non meglio identificati, una vasta stanza

detta

«delle pietre marmoree»

adorna

di sculture, un'altra detta

« dell'Infer–

no

»,

ed infine una sala denominata

«

La Stufa »

da cui si accedeva al cor–

tile

«

delle Giostre

».

Per venire introdotti nell'appartamento

riservato ai principi, era d'uopo portarsi

al primo piano, e percorrere le ali che

si stendevano in direzione nord , (cioè

verso l'aperta campagna e la Dora), est

(verso

il

giardino cinto dal bas tione de–

gli Angeli), sud (dominanti la città).

Elenchiamoli rapidamente per curiosità:

il

« Salone

»,

la

« Sala delle Città

»,

la

« Camera degli Imperatori

»,

la

«Sala

delle Provincie

»,

una delle più vaste

dell'edificio, come dimostrano le dimen–

sioni dei dipinti che la decoravano: ba–

sti dire che il quadro centrale del sof–

fitto, raffigurante il

«

I!

Carro del Sole

preceduto dall'Aurora» ,

misurava sei me–

tri e mezzo per tre e mezzo, che le figu–

razioni simboliche delle diciotto provin–

cie, in cui suddividevasi lo Stato Sabau–

do, erano alte più di quattro metri l'una.

I famosi ballett i

Tali allegorie componevano il fregio che

correva lungo tutto il perimetro delle

pareti. Sotto il fregio , restava ancora lo

spazio sufficiente per delle sovraporte

alte due metri e forse più. Le feste di

Corte, celebrate in occasione di sposalizi,

onomastici od altre liete ricorrenze della

famiglia ducale, nonché i famosi balletti,

cui sono legati i homi di Filippo d'Aglié

e di Tommaso Borgonio, si svolgevano

quasi sempre in questa sala. Procedendo

nella nostra visita, passeremo nella

«Sala

delle Principesse

»,

che più volte fu pure

utilizzata come

« Sala dei Gentiluomini

arcierj »

ossia delle

«Guardie del Cor–

po »

e quindi nella stanza di

«

Gerusa–

lemme»

anticamera agli appartamenti di

Madama Reale. Preziosissime tappezze·

rie di seta a fondo d'oro guarnivano la

«

Camera di Parata»

cui era attiguo

il

« Gabinetto degli Specchi

».

Attigui al

«

Gabinetto della Cappella»

erano, poi,

a mezzogiorno la «

Camera Grande»

e

la

« Camera Reale»

ove si ammirava

una collezione di statuine e di oggetti

vari e curiosi di bronzo, alabastro, marmi

e legni rari. Ventun opere di pittori in–

~igni

decoravano il fregio del « Gabi–

netto Grande

»,

ed altri settanta quadri

pendevano dalle pareti. Alla destra di

cotesto Gabinetto s'apriva la

« Stanza

delle Madonne

» .

Un quadro di Raffael–

lo ed oltre centoventun quadri di altra

mano, stipavano gli intercolunni delle

diciotto colonne, che caratterizzavano la

« Galleria Piccola

»,

che immetteva in

un

«Gabinetto»

da cui si aveva acces–

so alla sfarzosa

« Stanza da dormire di

Madama Reale Cristina »

le cui finestre

si aprivano a levante sul giardino. Si

trovava viceversa situata a nord, la ca–

mera da letto di Vittorio Amedeo I

detta

«di San Lorenzo»:

copriva le sue

pareti una tappezzeria di

«corame»

isto–

riata con scene mitologiche dal Tiziano

e di là ci saremmo spinti nel

«Gabi–

netto degli Stucchi dorati »

anch'esso col–

mo di rare curiosità. Un degno preludio,

dunque, al

«Museo

»,

inondato di luce'

da una piccola cupola nitidamente distin–

guibile in talune incisioni del

«Thea–

trum

».

Dal Gabinetto degli Stucchi si

poteva tuttavia penetrare altresl nella

«

Grande Galleria»

ove camminando da

nord a mezzogiorno, avremmo avuto agio

di contemplare ben centoquarantanove

dipinti , tra cui una

«Venere»

di Mi–

chelangelo Buonarroti ed una «

Battaglia

di San Quintino

»

opera di Palma il Gio–

vane. Ultima sosta nel

«Gabinetto dei

disegni»

in cui sfociava la

«

Grande Gal–

leria

»,

giacché a voler pretendere di si–

tuare con esattezza nella topografia tutti

i locali menzionati nei conti, negli inven–

tari ecc. si rischierebbe un tuffo in un

mare di nebbia. Ciononostante, a rigor

di termini, intorno al Palazzo San Gio–

vanni vi sarebbe ancora da discorrere a

lungo. Si dovrebbe innanzi tutto rievo–

care le vicende della famosa «

Galleria »

già collegante il Palazzo Vescovile al Ca–

stello, che Carlo Emanuele I fece sontuo–

samente affrescare nel 1606 dal pittore

manierista Federico Zuccari aiutato da

Giovanni Grasso da Trino, e da Gu–

glielmo Caccia detto

«il Moncalvo »

per

sistemarvi le raccolte di anticaglie appas–

sionatamente adunate , con gran dispen–

dio d'uomini, di tempo e di denaro e

con l'invio di emissari in molte contrade

d'Italia e d'Europa, nonché un campio–

nario pressoché completo di minerali

estratti dalle cave del Ducato. Galleria

esaltata da .letterati e da poeti, primo

fra tutti il cavalier Giambattista Marino ,

49