perbo

fortili~io

(17

~ar~o

1566), per

tassativo ordme del pnnclpe non venne

tollerata alcun'altra iniziativa di carat–

tere edilizio, sia pubblica che privata.

L'amministrazione comunale, dal canto

suo vistesi le mani legate si limitò a di–

spo~re

ch:,. quant? .mer:o, su.ila

~acciata

degli stabll1 prospiCienti le Vie,

SI

prov–

vedesse a stendere una... mano di bianco!

Il blocco si protrasse, ufficialmente sino

al 1570, tuttavia praticamente Emanuele

Filiberto pretese avocare a sé

il

com–

pleto controllo della situazione anche per

oli anni successivi. Impartì infatti pre–

~ise

direttive affinché si studiasse:

« il

modo di adornare la città di onorati edi·

fici»

decretando inoltre (2 luglio 1573)

che :

«ogni persona quale habbi casa o

sitto in Turino et vogli abbellire et or–

nare detto sitto di notabile et honorato

edifficio

», avesse la facoltà di costringe–

re

il

vicino a cedergli la propria parte di

stabile o di terreno purché cominciasse

i lavori entro un anno e li terminasse nel

giro di tre.

TaIe decreto però non ottenne gli effetti

desiderati a dispetto di alcuni spunti

singolarmente «pionieristici» in tema

di esproprio.

Penuria di alloggi

Nel 1571

il

cardinale Bonelli, legato

pontificio, redigendo la consueta relazio–

ne, diretta a Papa Pio V, affermava es–

ser Torino città:

« ...di cinquemila fuo–

chi et di trentamila anime, habitatissi–

ma, tanto che

ci

stanno due o tre fami·

glie per casa;

è

lastricata, non

è

brutta,

pur non si veggono molti palazzi et le

habitazioni non sono belle molto

».

Se,

dunque, per i sudditi l'eminentissimo

prelato lamentava una così sensibile pe–

nuria di alloggi non ci riuscirà difficile

immaginarci l'imbarazzo in cui venne a

trovarsi

il

loro principe, uomo dai gusti

esigenti e raffinati

il

quale nelle tappe

del suo errabondo esilio, attraverso le

capitali europee, aveva avuto agio di vi–

sitare ed ammirare le reggie dei monar–

chi più potenti, ed ora, divenuto cogna–

to del re di Francia in virtù del proprio

matrimonio con Margherita di Valois, fa–

ceva ritorno a Torino con una corte, re–

stituita allo sfarzo sino allora raggiunto

soltanto nei periodi del massimo fulgore

dell'astro sabaudo.

Non appariva infatti facile compito, nel–

la Torino di quegli anni, sistemare a–

deguatamente, in un unico edificio, un

seguito composto di oltre trecento sog–

getti (computando sia gli altolocati di–

gn~tari,

che i semplici servitori), un edi–

ficIO dotato, inoltre, di decorosi apparta–

menti residenziali per

il

duca e la du–

chessa, ed il piccolo Carlo Emanuele an-

cora in fasce. Come è noto, antecedente–

mente alla occupazione francese, i Sa–

voia, salvo brevi intervalli, non avevano

qui posseduto una stabile residenza: tal–

volta soggiornavano nel Castello di Por–

ta Fibellona (alias

«Castello de Turi–

no

» e poscia «

Palazzo Madama»),

ov–

vero si limitavano a «

scendere»

in qual–

che albergo.

Purtroppo, come ricordammo in prece–

denza sulle colonne della presente ras–

segna (vedi

Torino,

maggio, giugno '67,

pagina

42)

il «

Castello»

era stato van–

dalicamente lesionato dagli occupanti:

e per di più la sua capienza rimaneva

ancora assai ridotta : Emanuele Filiber–

to vi sistemò la corte nei vani più con–

fortevoli , riservò i vasti saloni a qualche

rara rappresentazione drammatica, desti–

nando i rimanenti locali ad archivio, ad

alloggiamenti per le truppe, ed i torrioni

a carcere.

Quale dimora per la famiglia ducale, vi–

ceversa, optò per

il

Palazzo del Vesco–

vo

«

il più ampio ed orrevole

»

scrive il

Cibrario, che mai si potesse trovare nel–

la neo·capitale, e che. come moltissimi

lettori certamente sapranno, presentava

fra l'altro

il

vantaggio di essere stato

saldato al Castello, nel 1497, da una

galleria, la quale, c'informa sempre il

Cibrario :

«ebbe volgarmente il nome di

gabinetti

».

Assai prodigo di notizie concernenti co–

testo palazzo si rivela

il

citato autore

nella sua classica

Storia di T orino

(voI.

II, libro III, capo VI) ed a lui cediamo

la parola:

« Il palazzo del vescovo»

ci

spiega

«occupava lo spazio che tiene

adesso la Galleria detta di Beaumont

ed il nuovo palazzo reale, se non che

spingevasi un po' meno verso il duomo,

dietro al quale v'era alquanto spazio li–

bero. Seguitava poi dietro i chiostri de'

canonici verso la porta Palatina (le tor–

ri) lungo il muro della città, e così sulla

linea del secondo cortile dal palazzo vec–

chio; comprendendo per tal guisa case

di varie forme ed altezze, varii cortili,

orti e giardini

».

A dissolvere eventuali dubbi superstiti

basterà un'occhiata alla mappa della cit–

tà , una delle più antiche certamente,

disegnata dal pittore fiammingo Giovan–

ni Carracha per illustrare

l'Augusta Tau–

rinorum

del Pingone (1572), mappa la

cui minuziosità permette d'individuare

nitidamente ogni singolo edificio del-

1'« isola

».

Nel palazzo possiamo perciò

distinguere un'ala addossata alla Catte–

drale, abitata dai suffraganei degli arci–

vescovi, assai più alta dell'ala orientale,

quella cioè in cui, durante la dominazio–

ne francese avevano fissato la propria

dimora

i

vicerè del Piemonte, ed in cui

prese stanza pure il vincitore di San

Quintino. I veri, sebben reconditi, mo–

tivi che determinarono la scelta sia da

parte dei vicerè che del duca, balzano

all'occhio con palmare evidenza. L'arci–

vescovado, infatti, strategicamente par–

lando, occupava una posizione di pri–

maria importanza per il possesso mili–

tare della città, «

signoreggiando

»

spiega

Luigi Cibrario

«quasi due porte della

medesima, onde conveniva tenerlo ben

fornito di armati o distruggerlo: anzi

per maggior difesa i Francesi costrussero

all'angolo nord-est un fortissimo bastio–

né chiamato «Degli Angeli

»,

a cui non

si aveva l'accesso fuorché dal palazzo

».

Nel caso di Emanuele Filiberto però, la

soluzione adottata per dotare la propria

corte di una sede dignitosa, denunciava

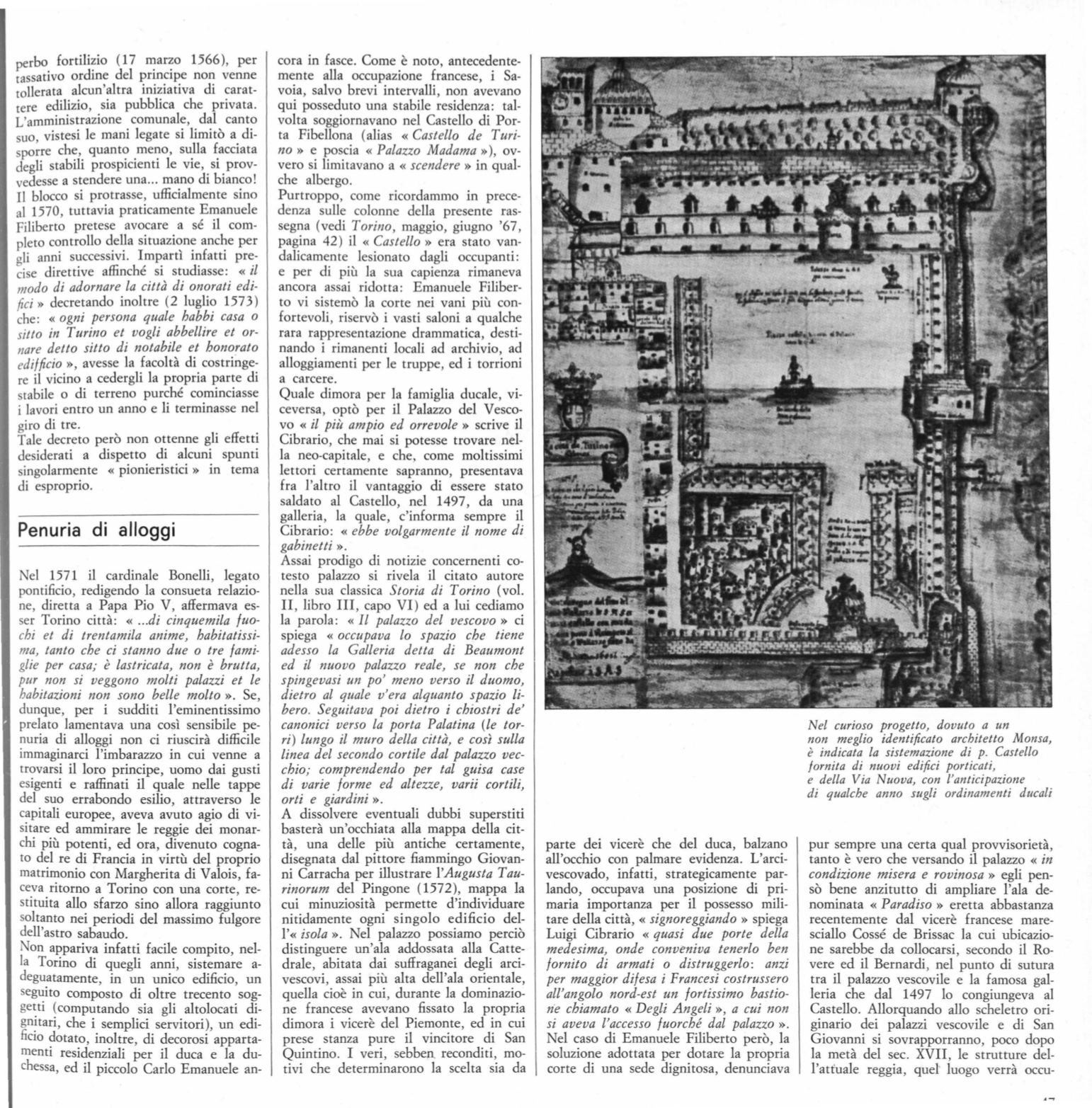

Nel curioso progetto, dovuto a un

non meglio identificato architetto Monsa,

è

indicata la sistemazione di p. Castello

fornita di nuovi edifici porticati,

e della Via Nuova, con l'anticipazione

di qualche anno sugli ordinamenti ducali

pur sempre una certa qual provvisorietà,

tanto è vero che versando

il

palazzo

«

in

condizione misera e rovinosa»

egli pen–

sò bene anzitutto di ampliare l'ala de–

nominata

«

Paradiso»

eretta abbastanza

recentemente dal vicerè francese mare–

sciallo Cossé de Brissac la cui ubicazio–

ne sarebbe da collocarsi, secondo

il

Ro–

vere ed

il

Bernardi, nel punto di sutura

tra il palazzo vescovile e la famosa gal–

leria che dal 1497 lo congiungeva al

Castello. Allorquando allo scheletro ori–

ginario dei palazzi vescovile e di San

Giovanni si sovrapporranno, poco dopo

la metà del sec. XVII, le strutture del–

l'attuale reggia, quel luogo verrà occu-