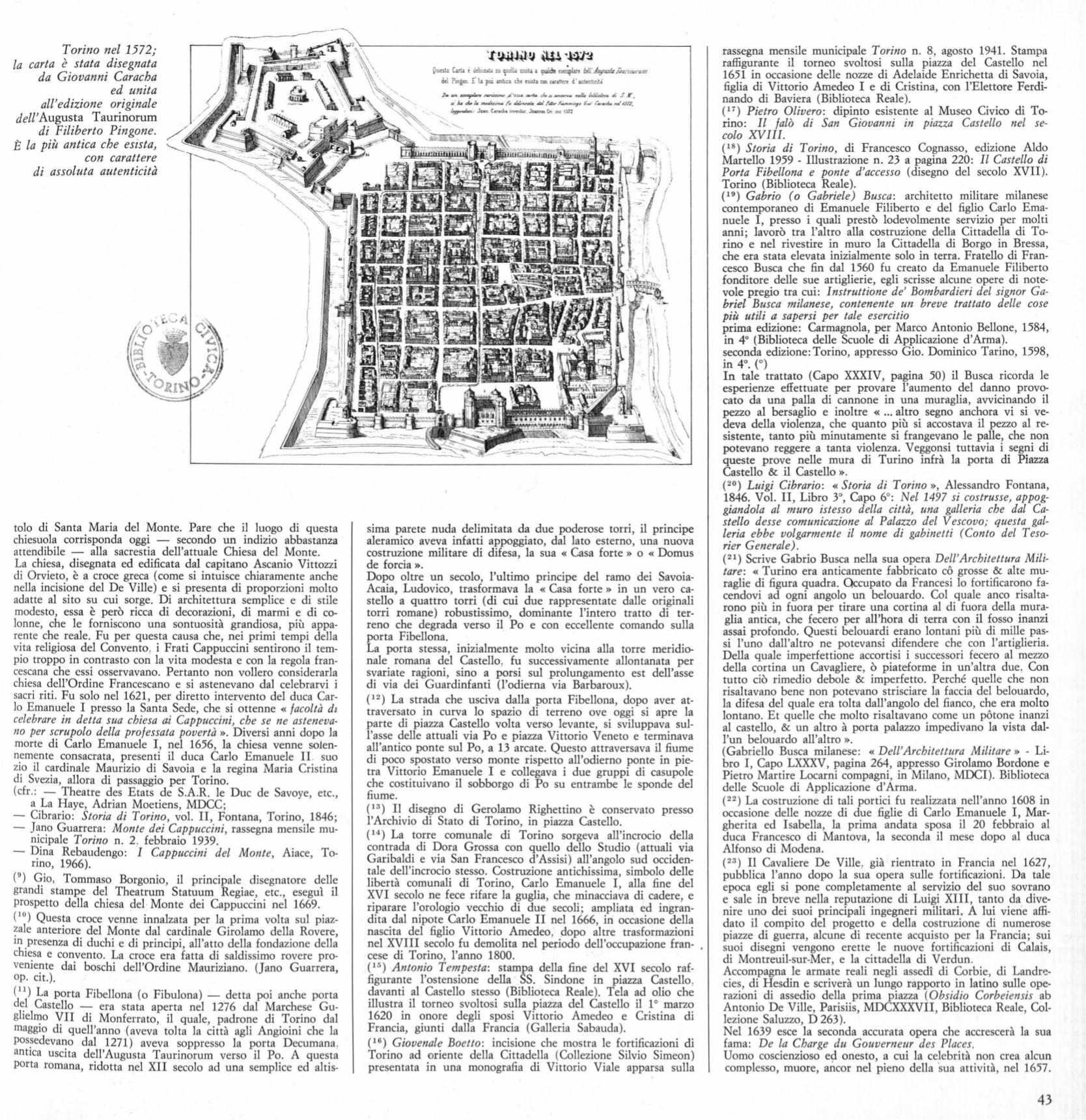

Torino nel 1572;

la carta

è

stata disegnata

da Giovanni Caracha

ed unita

all'edizione originale

dell'Augusta

Taurinorum

di Filiberto Pingone.

È

la più antica che esista,

con carattere

di assoluta autenticità

tolo di Santa Maria del Monte. Pare che il luogo di questa

chiesuola corrisponda oggi - secondo un indizio abbastanza

attendibile - alla sacrestia dell'attuale Chiesa del Monte.

La chiesa, disegnata ed edificata dal capitano Ascanio Vittozzi

di Orvieto,

è

a croce greca (come si intuisce chiaramente anche

nella incisione del De Ville) e si presenta di proporzioni molto

adatte al sito su cui sorge. Di architettura semplice e di stile

modesto, essa

è

però ricca di decorazioni, di marmi e di co–

lonne, che le forniscono una sontuosità grandiosa, più appa–

rente che reale. Fu per questa causa che, nei primi tempi della

vita religiosa del Convento, i Frati Cappuccini sentirono il tem–

pio troppo in contrasto con la vita modesta e con la regola fran–

cescana che essi osservavano. Pertanto non vollero considerarla

chiesa dell'Ordine Francescano e si astenevano dal celebrarvi i

sacri riti. Fu solo nel 1621, per diretto intervento del duca Car–

lo Emanuele I presso la Santa Sede, che si ottenne

«

facoltà di

celebrare in detta sua chiesa ai Cappuccini, che se ne asteneva–

no per scrupolo della professata povertà

». Diversi anni dopo la

morte di Carlo Emanuele I, nel 1656, la chiesa venne

solen–

nemente consacrata, presenti il duca Carlo Emanuele II . suo

zio il cardinale Maurizio di Savoia e la regina Maria Cristina

di Svezia, allora di passaggio per Torino.

(cfr.: - Theatre des Etats de S.A.R. le Due de Savoye, etc.,

a La Haye, Adrian Moetiens, MDCC;

- Cibrario:

Storia di Torino,

voI. II, Fontana, Torino, 1846;

- Jano Guarrera:

Monte dei Cappuccini,

rassegna mensile mu-

nicipale

Torino

n. 2, febbraio 1939.

- Dina Rebaudengo:

I Cappuccini del Monte,

Aiace, To-

rino, 1966).

(9)

Gio, Tommaso Borgonio, il principale disegnatore delle

grandi stampe del Theatrum Statuum Regiae, etc., esegui il

prospetto della chiesa del Monte dei Cappuccini nel 1669.

(l0 )

Questa croce

ven~e

innalzata per la prima volta sul piaz–

zale anteriore del Monte dal cardinale Girolamo della Rovere,

in .presenza di duchi e di principi, all'atto della fondazione della

chIesa e convento. La croce era fatta di saldissimo rovere pro–

veniente dai boschi dell'Ordine Mauriziano. (Jano Guarrera,

op. cit.).

(Il)

La porta Fibellona (o Fibulona) - detta poi anche porta

d~l

Castello - era stata aperta nel 1276 dal Marchese Gu–

ghelll?o VII di Monferrato, il quale, padrone di Torino dal

maggIo di quell'anno (aveva tolta la città agli Angioini che la

pos~edevano

dal 1271) aveva soppresso la porta Decumana,

antIca uscita dell'Augusta Taurinorum verso il Po. A questa

porta romana, ridotta nel XII secolo ad una semplice ed altis-

Olltsta Carla

t

dtlill~liI

SII

qudl~

Ulula

a.

qtljldl!

m~lm

dill'

Ato/UJltllDllmUlI"II1Il

del Pingclt

r

la

piÙ

antica. che

emla

con

carathrt

d'

lulenlltlli

~&.IV~.......,..,.,.

,.,.iu......

j/'~u

..

0."''''

d,."

_,V'_

"di..

4.(1""",,,

""

S K ,

,/M "'"

,&

"'~-'WmD.

/u

"..tIlU&

"'"

'ihr

r.:.u...,,,,~,

C..,,

('

~

n,/

IJf1',

....,

~~""

JUII

C.r&~h

in..ntor Joan_Cn mC 1!l12

-'''----

sima parete nuda delimitata da due poderose torri, il principe

aleramico aveva infatti appoggiato, dal lato esterno, una nuova

costruzione militare di difesa, la sua « Casa forte» o

«

Domus

de forcia ».

Dopo oltre un secolo, l'ultimo principe del ramo dei Savoia–

Acaia Ludovico trasformava la «Casa forte » in un vero ca–

stello' a quattro' torri (di cui due rappresentate dalle originali

torri romane) robustissimo, dominante l'intero tratto di ter–

reno che degrada verso il Po e con eccellen te comando sulla

porta Fibellona.

La porta stessa, inizialmente molto vicina alla torre meridio–

nale romana del Castello. fu successivamente allontanata per

svariate ragioni, sino a porsi sul prolungamento est dell'asse

di via dei Guardinfanti (l'odierna via Barbaroux).

(12)

La strada che usciva dalla porta Fibellona, dopo aver at–

traversato in curva lo spazio di terreno ove oggi si apre la

parte di piazza Castello volta verso levante, si sviluppava sul–

l'asse delle attuali via Po e piazza Vittorio Veneto e terminava

all'antico ponte sul Po, a

13

arcate. Questo attraversava il fiume

di poco spostato verso monte rispetto all'odierno ponte in pie–

tra Vittorio Emanuele I e collegava i due gruppi di casupole

che costituivano il sobborgo di Po su entrambe le sponde del

fiume.

(13)

Il

disegno di Gerolamo Righettino è conservato presso

l'Archivio di Stato di Torino, in piazza Castello.

(14)

La torre comunale di Torino sorgeva all'incrocio della

contrada di Dora Grossa con quello dello Studio (attuali via

Garibaldi e via San Francesco d'Assisi) all'angolo sud occiden–

tale dell'incrocio stesso. Costruzione antichissima, simbolo delle

libertà comunali di Torino, Carlo Emanuele I, alla fine del

XVI secolo ne fece rifare la guglia, che minacciava di cadere, e

riparare l'orologio vecchio di due secoli; ampliata

~d

ingran–

dita dal nipote Carlo Emanuele II nel 1666, in occasione della

nascita del figlio Vittorio Amedeo, popo altre trasformazioni

nel XVIII secolo fu demolita nel periodo dell'occupazione fran–

cese di Torino, l'anno 1800.

(1 5)

Antonio Tempesta:

stampa della fine del XVI secolo raf–

figurante l'astensione della SS. Sindone in piazza Castello,

davanti al Castello stesso (Biblioteca Reale). Tela ad olio che

illustra il torneo svoltosi sulla piazza del Castello il 1° marzo

1620 in onore degli sposi Vittorio Amedeo e Cristina di

Francia, giunti dalla Francia (Galleria Sabauda).

(16)

Giovenale Boetto:

incisione che mostra le fortificazioni di

Torino ad oriente della Cittadella (Collezione Silvio Simeon)

presentata in una monografia di Vittorio Viale apparsa sulla

rassegna mensile municipale

Torino

n. 8, agosto 1941. Stampa

raffigurante il torneo svoltosi sulla piazza del Castello nel

1651 in occasione delle nozze di Adelaide Enrichetta di Savoia,

figlia di Vittorio Amedeo I e di Cristina, con l'Elettore Ferdi–

nando di Baviera (Biblioteca Reale).

(17)

Pietro Olivero:

dipinto esistente al Museo Civico di To–

rino:

Il falò di San Giovanni in piazza Castello nel se–

colo XVIII.

(18)

Storia di Torino,

di Francesco Cognasso, edizione

Ald~

Martello 1959 - Illustrazione n. 23 a pagina 220:

Il Castello dt

Porta Fibellona e ponte d'accesso

(disegno del secolo XVII).

Torino (Biblioteca Reale).

(19)

Gabrio (o Gabriele) Busca:

architetto militare milanese

contemporaneo di Emanuele Filiberto e del figlio Carlo Ema–

nuele I, presso i quali prestò lodevolmente ser:-izio per

~olti

anni; lavorò tra l'altro alla costruzione della Cittadella dI To–

rino e nel rivestire in muro la Cittadella di Borgo in Bressa,

che era stata elevata inizialmente solo

in

terra. Fratello di Fran–

cesco Busca che fin dal 1560 fu creato da Emanuele Filiberto

fonditore delle sue artiglierie, egli scrisse alcune opere di note–

vole pregio tra cui:

Instruttione de' Bombardieri del signor Ga–

briel Busca milanese, contenente un breve trattato delle cose

più utili a sapersi per tale esercitio

.

prima edizione: Carmagnola, per Marco Antolllo Bellone, 1584,

in 4° (Biblioteca delle Scuole di Applicazione d'Arma).

seconda edizione: Torino, appresso Gio. Dominico Tarino, 1598,

in 4°.

(0)

In tale trattato (Capo XXXIV, pagina 50) il Busca ricorda le

esperienze effettuate per provare l'aumento del danno provo–

cato da una palla di cannone in una muraglia,

avvicin.an?oil

pezzo al bersaglio e inoltre

« ...

altro segno anchora

VI

SI ve–

deva della violenza, che quanto più si accostava il pezzo al re–

sistente, tanto più minutamente si frangeva.t;lo le

p~lle?

che

?o~

potevano reggere a tanta violenza. Veggonsl tuttavIa I seglll dI

queste prove nelle mura di Turino infrà la porta di Piazza

Castello

&

il Castello ».

(20)

Luigi Cibrario: «Storia di Torino

»,

Alessandro Fontana,

1846. VoI. II, Libro 3°, Capo 6°:

Nel

1497

si costrusse, appog–

giandola al muro istesso della città, una galleria che dal Ca–

stello desse comunicazione al Palazzo del Vescovo; questa gal–

leria ebbe volgarmente il nome di gabinetti (Conto del Teso–

rier Generale).

(21)

Scrive Gabrio Busca nella sua opera

Dell'Architettura Mili–

tare:

«

Turino era anticamente fabbricato co grosse

&

alte mu–

raglie di figura quadra. Qccupato da Francesi lo fortificaro?o fa–

cendovi ad ogni angolo un belouardo. Col quale anco nsalta–

rono più in fuora per tirare

u~a

corti.naal di

fuo.radella .mura:

glia antica, che fecero per alI hora di terra

c~:m. ~

f?sso manzi

assai profondo. Questi belouardi erano lontalll plU di mIlle pas–

si l'uno dall'altro ne potevansi difendere che con l'artiglieria.

Della quale imperfettione accortisi i successori fecero al mezzo

della cortina un Cavagliere, ò piateforme in un'altra due, Con

tutto ciò rimedio debole

&

imperfetto. Perché quelle che non

risaltavano bene non potevano strisciare la faccia del belouardo,

la difesa del quale era tolta dall'angolo del fianco, che era molto

lontano. Et quelle che molto risaltavano come un péìtone inanzi

al castello,

&

un altro à porta palazzo impedivano la vista dal–

l'un belouardo all'altro

».

(Gabriello Busca milanese:

«Dell'Architettura Militare»

-

Li–

bro I, Capo LXXXV, pagina

264,

appresso Girolamo

B<?rd~:me

e

Pietro Martire Locarni compagni, in Milano, MDCI). BIblioteca

delle Scuole di Applicazione d'Arma.

(22)

La costruzione di tali portici fu realizzata nell'anno 1608 in

occasione delle nozze di due figlie di Carlo Emanuele I, Mar–

gherita ed Isabella, la prima andata sposa il 20 febbraio al

duca Francesco di Mantova, la seconda il mese dopo al duca

Alfonso di Modena.

(23)

Il

Cavaliere De Ville, già rientrato in

~ran~ia

.nel 1627,

pubblica l'anno dopo la sua opera sulle foruficazlOllI. Da tale

epoca egli si pone completaJ?ente .al

s~r:-izio

del suo sovrano

e sale in breve nella reputazIOne di LUIgi XIII, tanto da dive–

nire uno dei suoi principali ingegneri militari, A lui viene affi–

dato il compito del progetto e della costruzione di nUI?erost;

piazze di

g~erra,

alcune di recente acquisto .per

~a ~ra?cla; S~ll

suoi diseglll vengono erette le nuove fortificazlOllI dI CalaIS,

di Montreuil-sur-Mer, e la cittadella di Verduno

Accompagna le armate reali negli assedi di Corbie, di Landre–

cies di Hesdin e scriverà un lungo rapporto in latino sulle ope–

razi~ni

di assedio della prima piazza

(Obsidio Corbeiensis

ab

Antonio De Ville, Parisiis, MDCXXXVII, Biblioteca Reale, Col–

lezione Saluzzo, D 263).

Nel 1639 esce la seconda accurata opera che accrescerà la sua

fama:

De la Charge du Gouverneur des Places.

Uomo coscienzioso ed onesto, a cui la celebrità non crea alcun

complesso, muore, ailcor nel pieno della 'sua attività, nel 1657.

43