stanza ed alle piccole dimensioni di molti soggetti; si

direbbe quasi di fretta; non tutti i campanili esistenti

vi figurano, la torre civica

(14)

non è al suo posto sul–

l'allineamento della grande via che allora si chiamava

«

Dora grossa» (odierna Via Garibaldi); non vi è se–

gno delle

«

tanaglie

»

che allacciavano alle mura della

cinta urbana i bastioni della cittadella; tuttavia il di–

segno, che rivela le buone doti di prospettiva del De

Ville, è estremamente interessante per quei dettagli

che è possibile identificare, specie raffrontando l'inci–

sione con qualcuna delle precedenti.

Caracha e De Ville a confronto

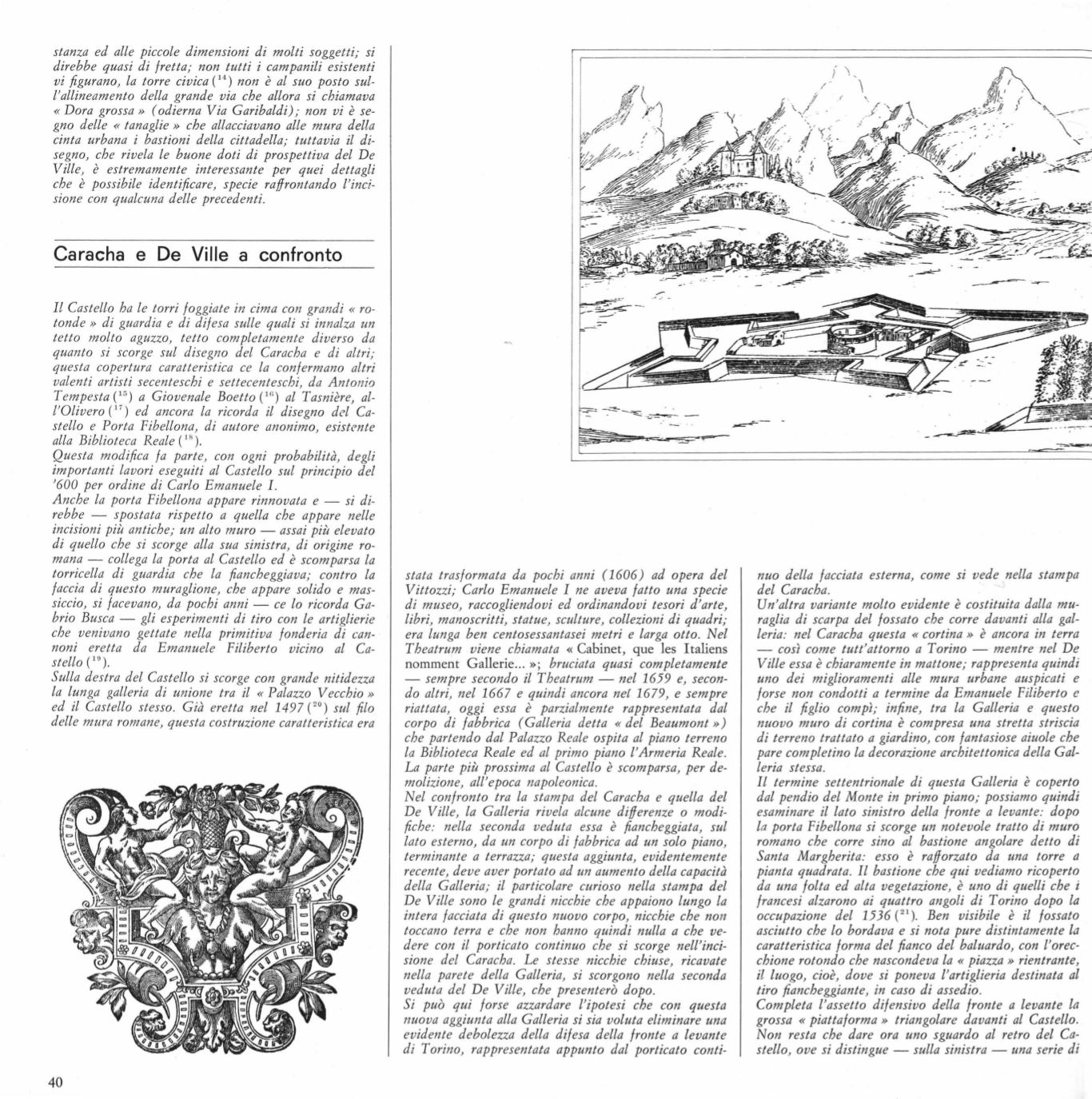

It

Castello ha le torri foggiate in cima con grandi

«

ro–

tonde» di guardia e di difesa sulle quali si innalza un

tetto molto aguzzo, tetto completamente diverso da

quanto si scorge sul disegno del Caracha e di altri;

questa copertura caratteristica ce la confermano altri

valenti artisti secenteschi e settecenteschi, da Antonio

Tempesta

(15)

a Giovenale Boetto

eD)

al Tasnière, al–

l'Olivero

('7)

ed ancora la ricorda il disegno del Ca–

stello e Porta Fibellona, di autore anonimo, esistente

alla Biblioteca Reale

(

18).

Questa modifica fa parte, con ogni probabilità, degli

importanti lavori eseguiti al Castello sul principio del

'600 per ordine di Carlo Emanuele I.

Anche la porta Fibellona appare rinnovata e

-

si di–

rebbe

-

spostata rispetto a quella che appare nelle

incisioni più antiche; un alto muro

-

assai più elevato

di quello che si scorge alla sua sinistra, di origine ro–

mana

-

collega la porta al Castello ed è scomparsa la

torricella di guardia che la fiancheggiava; contro la

faccia di questo muraglione, che appare solido e mas–

siccio, si facevano, da pochi anni

-

ce lo ricorda Ga–

brio Busca

-

gli esperimenti di tiro con le artiglierie

che venivano gettate nella primitiva fonderia di can–

noni eretta da Emanuele Filiberto vicino al Ca–

stello

('

9).

Sulla destra del Castello si scorge con grande nitidezza

la lunga galleria di unione tra il «Palazzo Vecchio»

ed il Castello stesso. Già eretta nel

1497

eD)

sul filo

delle mura romane, questa costruzione caratteristica era

40

stata trasformata da pochi anni (1606) ad opera del

Vittozzi; Carlo Emanuele I ne aveva fatto una specie

di museo, raccogliendovi ed ordinandovi tesori d'arte,

libri, manoscritti, statue, sculture, collezioni di quadri;

era lunga ben centosessantasei metri e larga otto. Nel

Theatrum viene chiamata

«Cabinet, gue les Italiens

nomment Gallerie...

»;

bruciata quasi completamente

- sempre secondo

il

Theatrum

-

nel

1659

e, secon–

do altri, nel

1667

e quindi ancora nel

1679,

e sempre

riattata, oggi essa è parzialmente rappresentata dal

corpo di fabbrica (Galleria detta «del Beaumont»)

che partendo dal Palazzo Reale ospita al piano terreno

la Biblioteca Reale ed al primo piano l'Armeria Reale.

La parte più prossima al Castello è scomparsa, per de–

molizione, all'epoca napoleonica.

Nel confronto tra la stampa del Caracha e quella del

De Ville, la Galleria rivela alcune differenze o modi–

fiche: nella seconda veduta essa è fiancheggiata, sul

lato esterno, da un corpo di fabbrica ad un solo piano,

terminante a terrazza; questa aggiunta, evidentemente

recente, deve aver portato ad un aumento della capacità

della Galleria; il particolare curioso nella stampa del

De Ville sono le grandi nicchie che appaiono lungo la

intera facciata di questo nuovo corpo, nicchie che non

toccano terra e che non hanno quindi nulla a che ve–

dere con il porticato continuo che si scorge nell'inci–

sione del Caracha. Le stesse nicchie chiuse, ricavate

nella parete della Galleria, si scorgono nella seconda

veduta del De Ville, che presenterò dopo.

Si può qui forse azzardare l'ipotesi che con questa

nuova aggiunta alla Galleria si sia voluta eliminare una

evidente debolezza della difesa della fronte a levante

di Torino, rappresentata appunto dal porticato conti-

f

'\.

\

nuo della facciata esterna, come si vede nella stampa

del Caracha.

Un'altra variante molto evidente è costituita dalla mu–

raglia di scarpa del fossato che corre davanti alla gal–

leria: nel Caracha questa «cortina » è ancora in terra

- così come tutt'attorno a Torino

-

mentre nel De

Ville essa è chiaramente in mattone; rappresenta quindi

uno dei miglioramenti alle mura urbane auspicati e

forse non condotti a termine da Emanuele Filiberto e

che il figlio compì; infine, tra la Galleria e questo

nuovo muro di cortina è compresa una stretta striscia

di terreno trattato a giardino, con fantasiose aiuole che

pare completino la decorazione architettonica della Gal–

leria stessa.

Il termine settentrionale di questa Galleria è coperto

dal pendio del Monte in primo piano; possiamo quindi

esaminare il lato sinistro della fro nte a levante: dopo

la porta Fibellona si scorge un notevole tratto di muro

romano che corre sino al bastione angolare detto di

Santa Margherita: esso è rafforzato da una torre a

pianta quadrata. Il bastione che qui vediamo ricoperto

da una folta ed alta vegetazione, è uno di quelli che

i

francesi alzarono ai quattro angoli di Torino dopo la

occupazione del

1536

e

I).

Ben visibile è il fossato

asciutto che lo bordava e si nota pure distintamente la

caratteristica forma del fianco del baluardo, con l'orec–

chione rotondo che nascondeva la

«

piazza» rientrante,

il luogo, cioè, dove si poneva l'artiglieria destinata al

tiro fiancheggiante, in caso di assedio.

Completa l'assetto difensivo della fronte a levante la

grossa

«

piattaforma» triangolare davanti al Castello.

Non resta che dare ora uno sguardo al retro del Ca–

stello, ave si distingue

-

sulla sinistra

-

una serie di