pato dalla sontuosa

«camera dell'alco–

va»

ove morrà

il

dodici giugno 1675

il

duca Carlo Emanuele II. L'ala del

«

Paradiso»

venne da Emanuele Fili–

berto destinata ad accogliere i magistra–

ti del Senato e della Camera . Dato così

un rudimentale assetto agli organi del–

l'alta burocrazia egli ritenne giunto

il

momento di provvedere finalmente con

maggior impegno alle esigenze della du–

cale famiglia e del numeroso seguito.

Anzitutto occorreva ulteriormente am–

pliare l'edificio imprimendogli altresì

una certa unità architettonica, e per ot–

tenere un simile risultato non gli re–

stava altra via fuorché quella di acqui–

stare le abitazioni dei canonici

(1)

che

si stringevano l'una all'altra a settentrio–

ne della Metropolitana onde sostituirle

con una galleria e parecchie sale e vani

più piccoli sicché quando nel 1574 pas–

sò per Torino Enrico

III

di Valois, re

di Polonia che si accingeva a salire sul

trono di Francia, l'ospitalità che egli fu

in grado di offrirgli si rivelò degna di

un grande principe e di un famoso con–

dottiero.

Re e duca potevano di tanto in tanto

perfino concedersi il piacere di amiche–

voli conversari tra le verdi aiuole che

circondavano

il

palazzo giacché gli orti

erano stati mutati in giardini, nei quali,

leggiamo sulla

«Descrizione»

del Ro–

vere,

«si ammiravano una fontana ed

una grotta

». Tale fontana, costruita nel

1571, consisteva in una nicchia a mo–

saico racchiudente una statua, personifi–

cazione allegorica del Po. E sul fronto–

ne della nicchia si leggeva un distico

latino:

«Solis equos lapsasque vehis Phi–

liberte quadrigas

/

Hic Philibertiades

hinc Phaetontiades»

(<<

O

Filiberto ,

prendi tu la guida dei cavalli del Sole

e della quadriga caduta; là in cielo fu–

rono di Fetonte, qui sono di Filiberto»).

Fonte, grotta e giardini scomparvero ora–

mai da lungo tempo; ce ne rimane sol–

tanto la documentazione figurata in una

tavola del Theatrum Sabaudiae ed in

una celebre tela di Bernardo Bellotto ,

dipinta nel 1745, e conservata alla Gal–

leria Sabauda di Torino.

L'arte di Ascanio Vittozzi

Da quanto abbiamo esposto in prece–

denza risulta chiaro come il merito di

aver fondato

il

Palazzo di San Giovan–

ni, e cioè il suo nucleo originario, forse

già terminato nel 1571 , saldato all'Ar–

civescovado ma tuttavia ben distinto da

esso, spetti incontestabilmente ad Ema–

nuele Filiberto. Passiamo ora a stabilire

quale sia stato, viceversa, nella sua vi–

cenda edilizia l'effettivo apporto di arte

e di pensiero recato dall'architetto Asca-

48

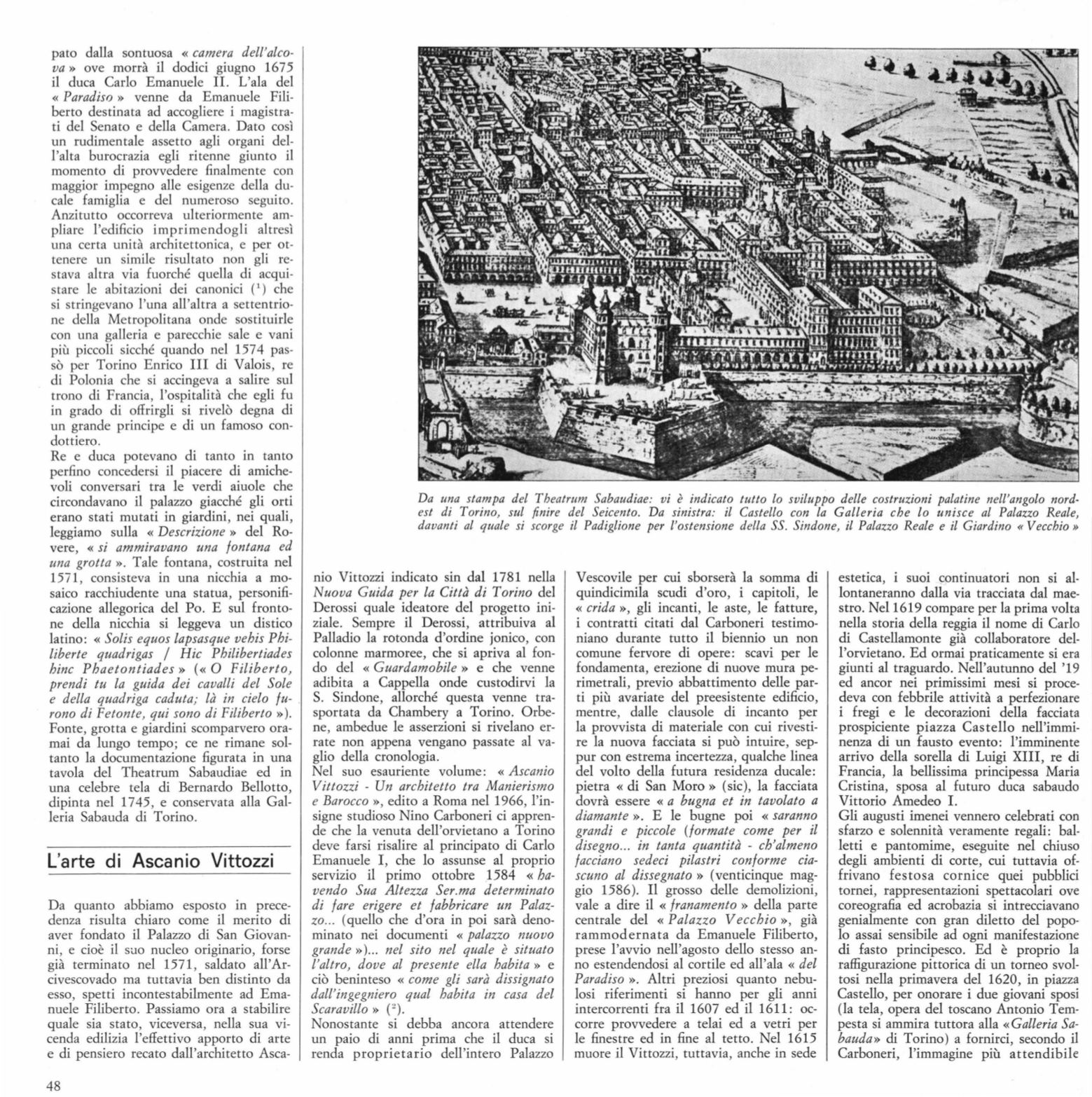

Da una stampa del Theatrum Sabaudiae:

VI

e indicato tutto lo sviluppo delle costruzioni palatine nell'angolo nord–

est di Torino, sul finire del Seicento. Da sinistra: il Castello con la Galleria che lo unisce al Palazzo Reale,

davanti al quale si scorge il Padiglione per l'ostensione della SS. Sindone, il Palazzo Reale e il Giardino «Vecchio»

nio Vittozzi indicato sin dal 1781 nella

Nuova Guida per la Città di Torino

del

Derossi quale ideatore del progetto ini–

ziale. Sempre il Derossi, attribuiva al

Palladio la rotonda d'ordine jonico, con

colonne marmoree, che si apriva al fon–

do del

«Guardamobile»

e che venne

adibita a Cappella onde custodirvi la

S. Sindone, allorché questa venne tra–

sportata da Chambery a Torino. Orbe–

ne, ambedue le asserzioni si rivelano er–

rate non appena vengano passate al va–

glio della cronologia.

Nel suo esauriente volume :

«Ascanio

Vittozzi

-

Un architetto tra Manierismo

e Barocco

», edito a Roma nel 1966, l'in–

signe studioso Nino Carboneri ci appren–

de che la venuta dell'orvietano a Torino

deve farsi risalire al principato di Carlo

Emanuele I, che lo assunse al proprio

servizio

il

primo ottobre 1584

«ha–

vendo Sua Altezza

Ser.madeterminato

di fare erigere et fabbricare un Palaz–

zo...

(quello che d'ora in poi sarà deno–

minato nei documenti

«palazzo nuovo

grande»

)...

nel sito nel quale

è

situato

l'altro, dove al presente ella habita

»

e

ciò beninteso

«

come gli sarà dissignato

dall'ingegniero qual habita in casa del

Scaravillo

»

(2).

Nonostante si debba ancora attendere

un paio di anni prima che il duca si

renda proprietario dell'intero Palazzo

Vescovile per cui sborserà la somma di

quindicimila scudi d'oro, i capitoli, le

«

crida

», gli incanti, le aste, le fatture,

i contratti citati dal Carboneri testimo–

niano durante tutto il biennio un non

comune fervore di opere: scavi per le

fondamenta, erezione di nuove mura pe–

rimetrali, previo abbattimento delle par–

ti più avariate del preesistente edificio,

mentre, dalle clausole di incanto per

la provvista di materiale con cui rivesti–

re la nuova facciata si può intuire, sep–

pur con estrema incertezza, qualche linea

del volto della futura residenza ducale:

pietra «di San Moro» (sic), la facciata

dovrà essere «

a bugna et in tavolato a

diamante

». E le bugne poi

«saranno

grandi e piccole (formate come per il

disegno ... in tanta quantità

-

ch'almeno

facciano sedeci pilastri conforme cia–

scuno al dissegnato

» (venticinque mag–

gio 1586). Il grosso delle demolizioni,

vale a dire il

«

franamento»

della parte

centrale del

«Palazzo Vecchio

», già

rammodernata da Emanuele Filiberto,

prese l'avvio nell'agosto dello stesso an–

no estendendosi al cortile ed all'ala

«

del

Paradiso

». Altri preziosi quanto nebu–

losi riferimenti si hanno per gli anni

intercorrenti fra il 1607 ed il 1611: oc–

corre provvedere a telai ed a vetri per

le finestre ed in fine al tetto. Nel 1615

muore il Vittozzi, tuttavia, anche in sede

estetica, i suoi çontinuatori non si al–

lontaneranno dalla via tracciata dal mae–

stro. Nel 1619 compare per la prima volta

nella storia della reggia il nome di Carlo

di Castellamonte già collaboratore del–

l'orvietano. Ed ormai praticamente si era

giunti al traguardo. Nell'autunno del '19

ed ancor nei primissimi mesi si proce–

deva con febbrile attività a perfezionare

i fregi e le decorazioni della faccia ta

prospiciente piazza Castello nell'immi–

nenza di un fausto evento: l'imminente

arrivo della sorella di Luigi XIII, re di

Francia, la bellissima principessa Maria

Cristina, sposa al futuro duca sabaudo

Vittorio Amedeo

I.

Gli augusti imenei vennero celebrati con

sfarzo e solennità veramente regali: bal–

letti e pantomime, eseguite nel chiuso

degli ambienti di corte, cui tuttavia of–

frivano fes tosa cornice quei pubblici

tornei, rappresentazioni spettacolari ove

coreografia ed acrobazia si intrecciavano

genialmente con gran diletto del popo–

lo assai sensibile ad ogni manifestazione

di fasto principesco. Ed

è

proprio la

raffigurazione pittorica di un torneo svol–

tosi nella primavera del 1620, in piazza

Castello, per onorare i due giovani sposi

(la tela, opera del toscano Antonio Tem–

pesta si ammira tuttora alla

«Galleria Sa–

bauda»

di Torino) a fornirci, secondo

il

Carboneri, l'immagine più attendibile