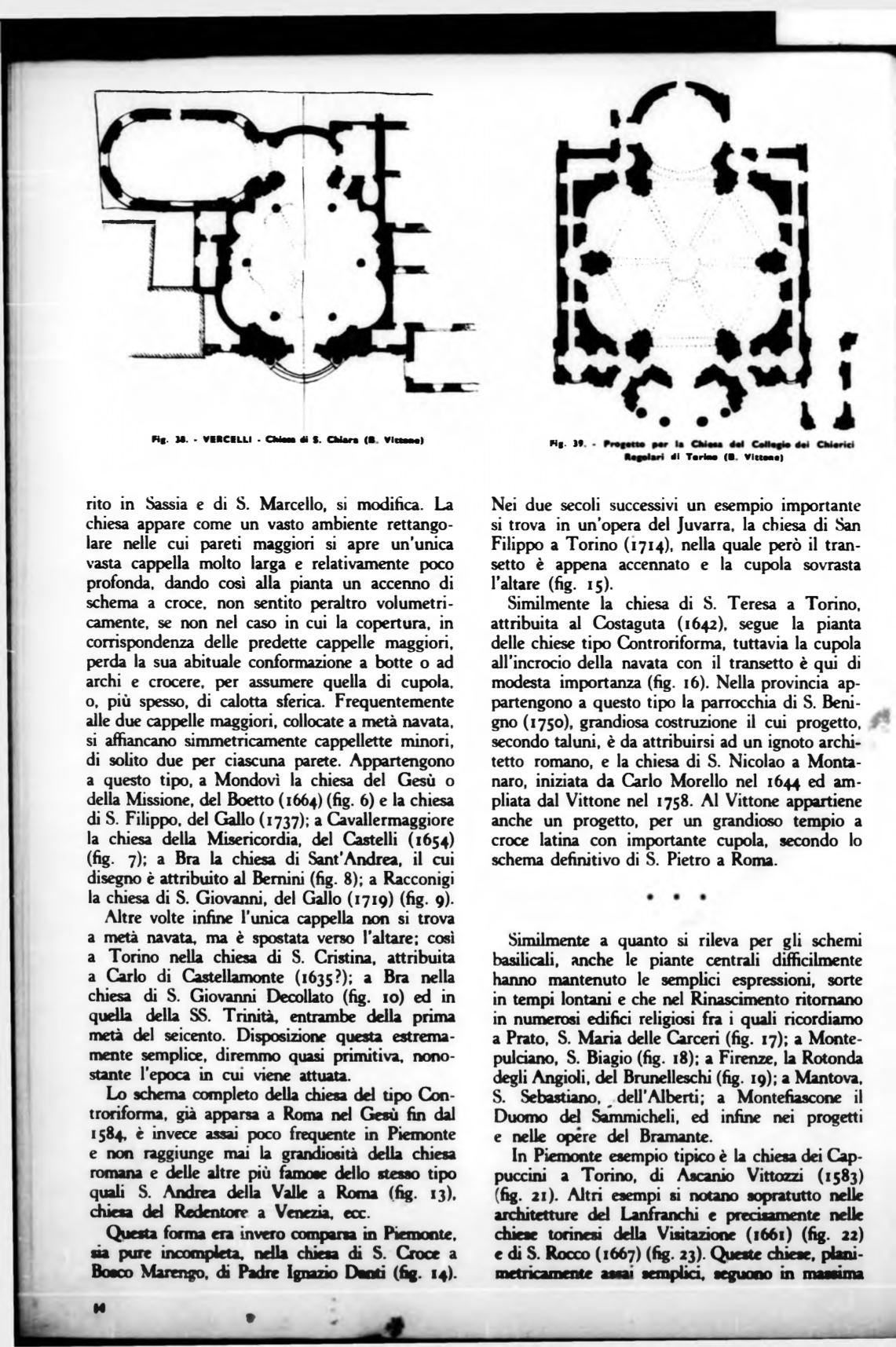

Fig. M. - VERCCLLI ■CMm

éi

*. Chiara (B Vitto»)

Fig. ) f

di Tarino (• Vitto*»»)

rito in Sassia e di S. Marcello, si modifica. La

chiesa appare come un vasto ambiente rettango

lare nelle cui pareti maggiori si apre un’unica

vasta cappella molto larga e relativamente poco

profonda, dando così alla pianta un accenno di

schema a croce, non sentito peraltro volumetri

camente, se non nel caso in cui la copertura, in

corrispondenza delle predette cappelle maggiori,

perda la sua abituale conformazione a botte o ad

archi e crocere, per assumere quella di cupola,

o, più spesso, di calotta sferica. Frequentemente

alle due cappelle maggiori, collocate a metà navata,

si affiancano simmetricamente cappellette minori,

di solito due per ciascuna parete. Appartengono

a questo tipo, a Mondovì la chiesa del Gesù o

della Missione, del Boetto (1664) (fig. 6) e la chiesa

di S. Filippo, del Gallo (1737); a Cavallermaggiore

la chiesa della Misericordia, del Castelli (1654)

(fig. 7); a Bra la chiesa di Sant'Andrea, il cui

disegno è attribuito al Bernini (fig. 8); a Racconigi

la chiesa di S. Giovanni, del Gallo (17 19 ) (fig. 9).

Altre volte infine l’unica cappella non si trova

a metà navata, ma è spostata verso l’altare; così

a Torino nella chiesa di S. Cristina, attribuita

a Carlo di Castellamonte (1635?); a Bra nella

chiesa di S. Giovanni Decollato (fig. 10) ed in

quella della SS. Trinità, entrambe della prima

metà del seicento. Disposizione questa estrema

mente semplice, diremmo quasi primitiva, nono

stante l’epoca in cui viene attuata.

Lo schema completo della chiesa del tipo Con

troriforma, già apparsa a Roma nel Gesù fin dal

1584, è invece assai poco frequente in Piemonte

e non raggiunge mai la grandiosità della chiesa

romana e delle altre più famose dello stesso tipo

quali S. Andrea della Valle a Roma (fig. 13).

chiesa del Redentore a Venezia, ecc.

Questa forma era invero comparsa in Piemonte,

sia pure incompleta, nella chiesa di S. Croce a

Bosco Marengo, di Padre Ignazio Danti (fig. «

4

>-

Nei due secoli successivi un esempio importante

si trova in un’opera del Juvarra, la chiesa di San

Filippo a Torino (1714), nella quale però il tran

setto è appena accennato e la cupola sovrasta

l’altare (fig. 15).

Similmente la chiesa di S. Teresa a Torino,

attribuita al Costaguta (1642), segue la pianta

delle chiese tipo Controriforma, tuttavia la cupola

all’incrocio della navata con il transetto è qui di

modesta importanza (fig. 16). Nella provincia ap

partengono a questo tipo la parrocchia di S. Beni

gno (1750), grandiosa costruzione il cui progetto,

secondo taluni, è da attribuirsi ad un ignoto archi

tetto romano, e la chiesa di S. Nicolao a Monta

naro, iniziata da Carlo Morello nel 1644 ed am

pliata dal Vittone nel 1758. Al Vittone appartiene

anche un progetto, per un grandioso tempio a

croce latina con importante cupola, secondo lo

schema definitivo di S. Pietro a Roma.

Similmente a quanto si rileva per gli schemi

basilicali, anche le piante centrali difficilmente

hanno mantenuto le semplici espressioni, sorte

in tempi lontani e che nel Rinascimento ritornano

in numerosi edifici religiosi fra i quali ricordiamo

a Prato, S. Maria delle Carceri (fig. 17); a Monte

pulciano, S. Biagio (fig. 18); a Firenze, la Rotonda

degli Angioli, del Brunelleschi (fig. 19); a Mantova,

S. Sebastiano, _ dell’Alberti; a Montefiascone il

Duomo del Sammicheli, ed infine nei progetti

e nelle opere del Bramante.

In Piemonte esempio tipico è la chiesa dei Cap

puccini a Torino, di Ascanio Vittozzi (1583)

(fig. 21). Altri esempi si notano sopratutto nelle

architetture del Lanfranchi e precisamente nelle

chiese torinesi della Visitazione (1661) (fig. 22)

e di S. Rocco (1667) (fig. 23). Queste chiese, plani

metricamente a*-«a« semplici, seguono in massima

M

9