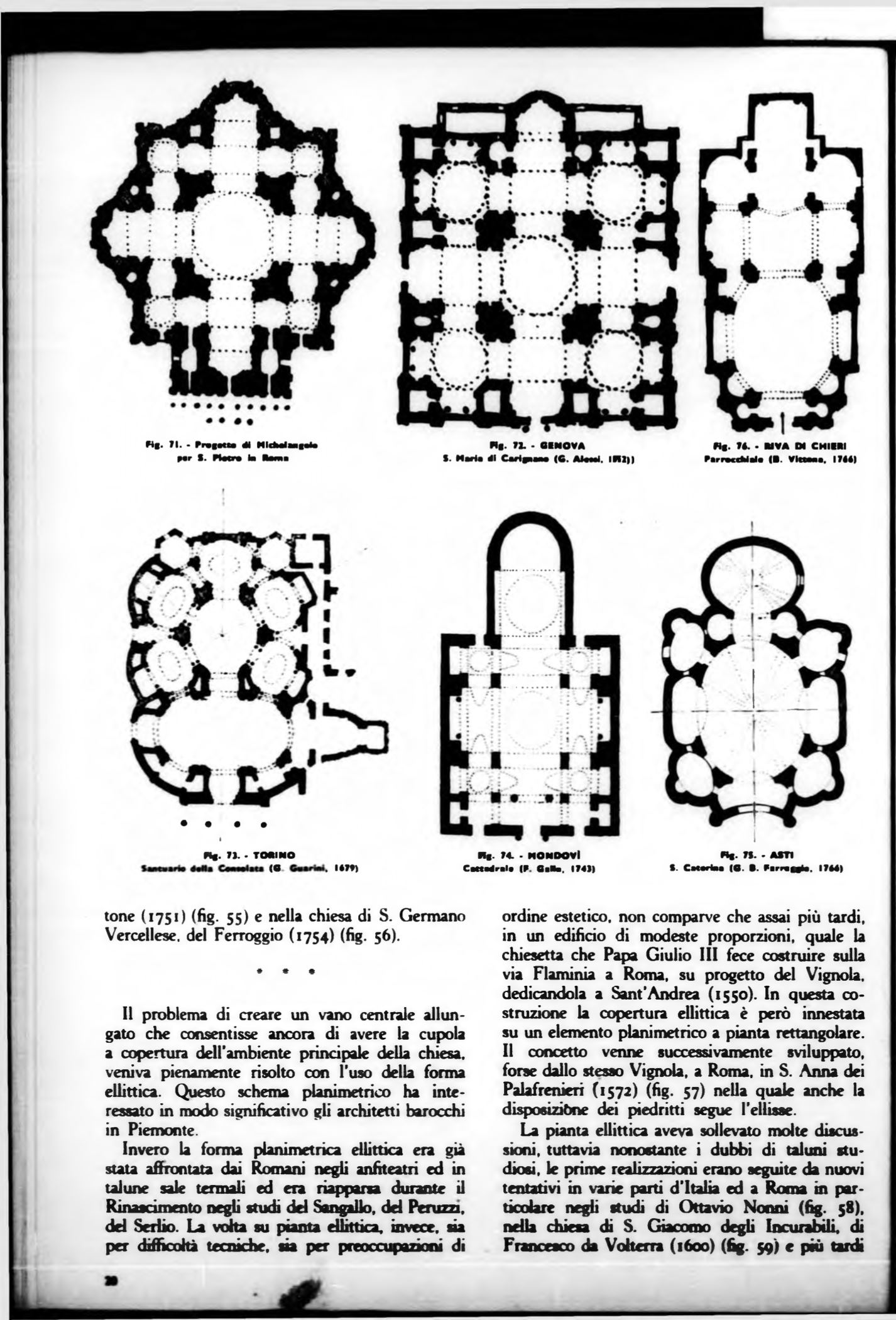

Fig . I I . . Pro g etto

di

M icfcalaagata

pmr

S . PI » o » la Rom a

M g. 72. • C C N O V A

S. M a ria di C a rig a a a * (6 . A M . IM I))

M g. f i - R IV A M C H IfR I

P a rro ccM ala <B. V ltta a a . 1744)

• • • •

I

M g. 71. • T O R IN O

(C

i, 147»)

M g. 74. - H O N O O V l

C a tta d ra l* (F C a lla . 174»)

M g. 7*. . A S T I

t . C a ta ria a (C . B . b arra g gia . 1744)

tone ( 1 7 5 1 ) (fig. 55) e nella chiesa di

S.

Germano

Vercellese, del Ferroggio (1754) (fig. 56).

# t t

Il problema di creare un vano centrale allun

gato che consentisse ancora di avere la cupola

a copertura dell’ambiente principale della chiesa,

veniva pienamente risolto con l’uso della forma

ellittica. Questo schema planimetrico ha inte

ressato in modo significativo gli architetti barocchi

in Piemonte.

Invero la forma pianimetrica ellittica era già

stata affrontata dai Romani negli anfiteatri ed in

talune sale termali ed era riapparsa durante il

Rinascimento negli studi del Sangallo, del Peruzzi,

del Serlio. La volta su pianta ellittica, invece, sia

per difficoltà tecniche, sia per preoccupazioni di

ordine estetico, non comparve che assai più tardi,

in un edificio di modeste proporzioni, quale la

chiesetta che Papa Giulio III fece costruire sulla

via Flaminia a Roma, su progetto del Vignola.

dedicandola a Sant’Andrea (1550). In questa co

struzione la copertura ellittica è però innestata

su un elemento pianimetrico a pianta rettangolare.

Il concetto venne successivamente sviluppato,

forse dallo stesso Vignola, a Roma, in S. Anna dei

Palafrenieri (1572) (fig. 57) nella quale anche la

disposizióne dei piedritti segue l’ellisse.

La pianta ellittica aveva sollevato molte discus

sioni, tuttavia nonostante i dubbi di taluni stu

diosi, le prime realizzazioni erano seguite da nuovi

tentativi in varie parti d’Italia ed a Roma in par

ticolare negli studi di Ottavio Nonni (fig. 58),

nella chiesa di S. Giacomo degli Incurabili, di

Francesco da Volterra (1600)

(fig.

59) e più tardi