in S. Maria di Monserrato del Rainaldi

(1662), per raggiungere la più alta espres

sione in S. Andrea al Quirinale del Ber

nini (1778), l’opera che l’autore stesso

prediligeva. In questa chiesa (fig. 60) si

rileva la poco frequente caratteristica

dell’ ingresso disposto in corrispondenza

dell’asse minore dell’ellisse. Più tardi,

pure a Roma, la forma ellittica com

pare in S. Celso in Banchi, ricostruita

dal De Dominicis su una preesistente

chiesa del Bramante; nella chiesa del

nome di Maria, del Dérizet; in S. Maria

dell’Orazione, del Fuga, ecc. Similmente

in altre parti d’Italia la forma ellittica

era stata attuata in diverse costruzioni

chiesastiche, così a Firenze nella cap

pella Nicolini in S. Croce, del Dosio; a

Napoli in S. Sebastiano, di Giuseppe

Donzelli detto Fra Nuvolo; a Palermo

nella chiesa dei Benedettini e nella chiesa di San

Salvatore, di G. Amato; ad Argenta nella carat

teristica chiesa della Celletta, dell’ Aleotti; e poi

nelle opere del Fomovo, del Ricchini, del Borella,

del Passalacqua, del De Rossi, del Vanvitelli, ecc.

In Piemonte la pianta ellittica appare una delle

più tipiche espressioni dell’architettura barocca.

In questo campo il merito maggiore spetta ad

Ascanio Vittozzi che riprendendo un progetto di

Ercole Negri di Saint Front (fig. 61), iniziò presso

Mondovì, sul finire del cinquecento, il Santuario

di Vicoforte, primo e più grande tempio piemon

tese a pianta ellittica.

In quest’opera, che purtroppo il Vittozzi non

potè terminare, si manifesta tutta la grandiosa

concezione dell’autore, che risentiva fortemente

degli insegnamenti romani. La struttura che si

ricollega a quella del Pantheon con gli ampi nic-

chioni perimetrali, i quattro campanili posti agli

angoli dell’edificio secondo uno schema braman

tesco, la vastità dell’ambiente, sono sufficienti

a dimostrare quale influenza Roma abbia avuto

nelle opere del Vittozzi ed in particolare nello

studio di questo Tempio (fig. 62). Il quale, sep

pure diede luogo dopo la morte del Vittozzi a

gravi difficoltà costruttive, per modo che soltanto

nel 1732 Francesco Gallo potè ultimarne la coper

tura fra molte incertezze e difficoltà, appare sem

pre una delle più grandiose realizzazioni dell'archi

tettura religiosa.

Allo stesso architetto appartiene probabilmente

il Santuario di N. S. di Babilone (fig. 63) presso

Cavaglià, la cui pianta, che ricorda come schema

generale la citata chiesa di S. Giacomo degli In

curabili, è assai simile per taluni particolari, quali

la sistemazione dell’altare principale, la distribu

zione delle cappelle, il pronao di accesso, a quella

del Santuario di Vicoforte.

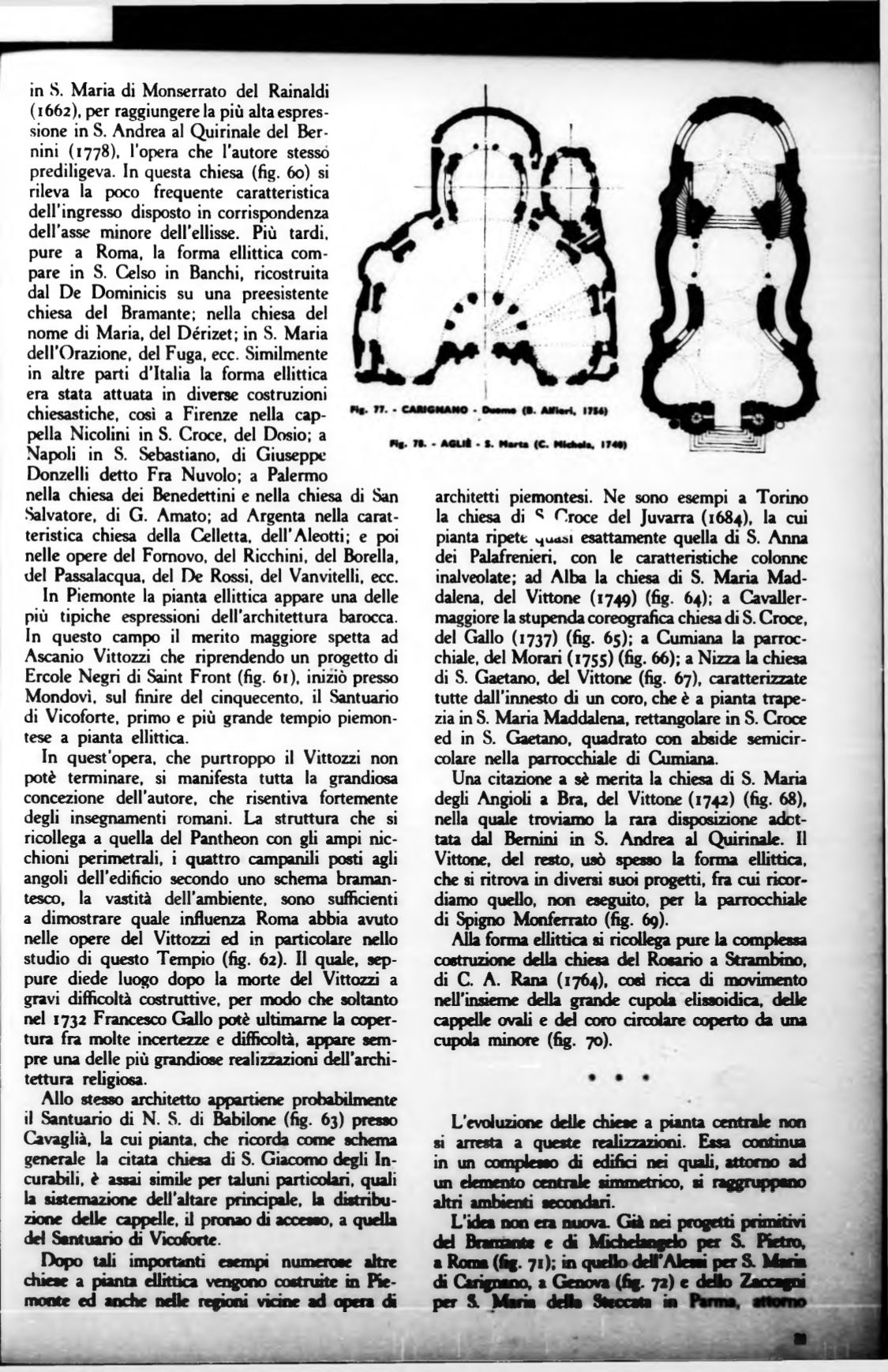

Dopo tali importanti esempi numerose altre

chiese a pianta ellittica vengono costruite in Pie

monte ed anche nelle regioni vicine ad open di

architetti piemontesi. Ne sono esempi a Torino

la chiesa di ^ Croce del Juvarra (1684), la cui

pianta ripete 4 u«u>i esattamente quella di S. Anna

dei Palafrenieri, con le caratteristiche colonne

inalveolate; ad Alba la chiesa di S. Maria Mad

dalena, del Vittone (1749) (fig. 64); a Cavaller-

maggiore la stupenda coreografica chiesa di S. Croce,

del Gallo (1737) (fig. 65); a Cumiana la parroc

chiale, del Morali (1755) (fig. 66); a Nizza la chiesa

di S. Gaetano, del Vittone (fig. 67), caratterizzate

tutte dall’innesto di un coro, che è a pianta trape-

zia in S. Maria Maddalena, rettangolare in S. Croce

ed in S. Gaetano, quadrato con abside semicir

colare nella parrocchiale di Cumiana.

Una citazione a sé merita la chiesa di S. Maria

degli Angioli a Bra, del Vittone (1742) (fig. 68),

nella quale troviamo la rara disposizione adet

tata dal Bernini in S. Andrea sii Quirinale. Il

Vittone, del resto, usò spesso la forma ellittica,

che si ritrova in diversi suoi progetti, fra cui ricor

diamo quello, non eseguito, per la parrocchiale

di Spigno Monferrato (fig. 69).

Alla forma ellittica si ricollega pure la complessa

costruzione della chiesa del Rosario a Strambino,

di C. A . Rana (1764), così ricca di movimento

nell’insieme della grande cupola elissoidica, delle

cappelle ovali e del coro circolare coperto da una

cupola minore (fig. 70).

L’evoluzione delle chiese a pianta centrale non

si arresta a queste realizzazioni. Essa continua

in un complesso di edifìci nei quali, attorno ad

un elemento centrale simmetrico, si raggruppano

altri ambienti secondari.

L'idea non era nuova. Già nei progetti primitivi

dei Bramante e di Michelangelo per S. Pietro,

a Roma (fig.

71

); in quello defl'Aleasi per S. Maria

di Carignano, a Genova (fig.

72

) e dello Zanragpi

per Se Maria ddh Stacciti in

»

JS.