seguendo le ardite ricerche di effetti volumetrici

di Francesco Borromini nella cappella di S. Ivo

della Sapienza (fig. 25), affrontò audacemente i

più difficili problemi, mettendo in evidenza una

personalità eccezionale, destinata ad avere influenza

non trascurabile, non solo in Italia, per l’intiero

secolo successivo. La scuola del Borromini è evi

dente nelle opere di questo architetto che predi

lesse i motivi derivanti dalla intersezione di figure

geometriche e dalla compenetrazione degli spazi,

sviluppandoli, sebbene forse con eccessivo astrat

tismo e con superficiale studio dei particolari.

Con una fantasia meno irrequieta e pur tuttavia

mirabile nel senso di movimento e di spaziosità

proprio dell’arte barocca, appare l’opera di un

avversario del Borromini, Filippo Juvarra, nella

chiesa di Superga, del 17 15 (fig. 28) e nella chiesa

di Venaria Reale, del 17 16 (fig. 29), opere stupende

per l’armonia delle proporzioni. la grandiosità

della concezione, la fantasia scenografica della

decorazione.

Più tardi Bernardo Vittone riprenderà gli schemi

già cari al Guarini in una serie di edifìci, sopra

tutto notevoli per l’originalità della disposizione

delle strutture. In questi edifici manca lo slancio

grandioso delle opere dei grandi maestri romani

e del Juvarra ed alla fantasia nei partiti decora

tivi non sempre fa riscontro una concezione

chiara ed armonica, tuttavia essi rappresentano

un complesso notevole di fabbriche originali

degne dell’instancabile attività creatrice del loro

architetto.

Fra le opere del Vittone, nelle quali la pianta

centrale appare ancora essenzialmente nella sua

forma originaria a due assi di simmetria, sono da

ricordare: il Santuario del Vallinotto, presso

Carignano, del 1738 (fig. 30); S. Bernardino a

Chieri, del 1740 (fig. 3 1) ; S. Chiara a Bra, del

1742 (fig. 32); S. Chiara a Torino, del 1745 (fig. 33);

la parrocchia di Grignasco, del 1750 (fig. 34);

S. Salvatore a Borgomasino, del 1755 (fig. 35);

S. Michele a Rivarolo Canavese, del 1759 (fig. 36);

la parrocchia di Borgo d’Ale, del 1770 (fig. 37);

S. Chiara a Vercelli (fig. 38).

Altre opere interessanti che seguono lo schema

centrale furono progettate dal Vittone, ma non

furono eseguite. Ricordiamo la chiesa del Collegio

dei Chierici Regolari a Torino (fig. 39) secondo

la prediletta pianta esagonale con nicchie semi-

circolari e la parrocchiale di Villafalletto a pianta

circolare (fig. 40). Quest’ultima è assai prossima,

nella sua disposizione planimetrica, alla chiesa

di S. Marco a Torino, costruita su progetto dello

stesso Vittone nel 1740 e distrutta nel 18 1 1 .

• • •

Un

altro gruppo

importante

di

edifici, derivato

dagli

f

K#mi

centrali, tende

a

realizzare >|Mp******

a

pfinfipal> Itnigitutliiillt con l’aggiunta

di nuovi ambienti a quello coperto a cupola* sia

1

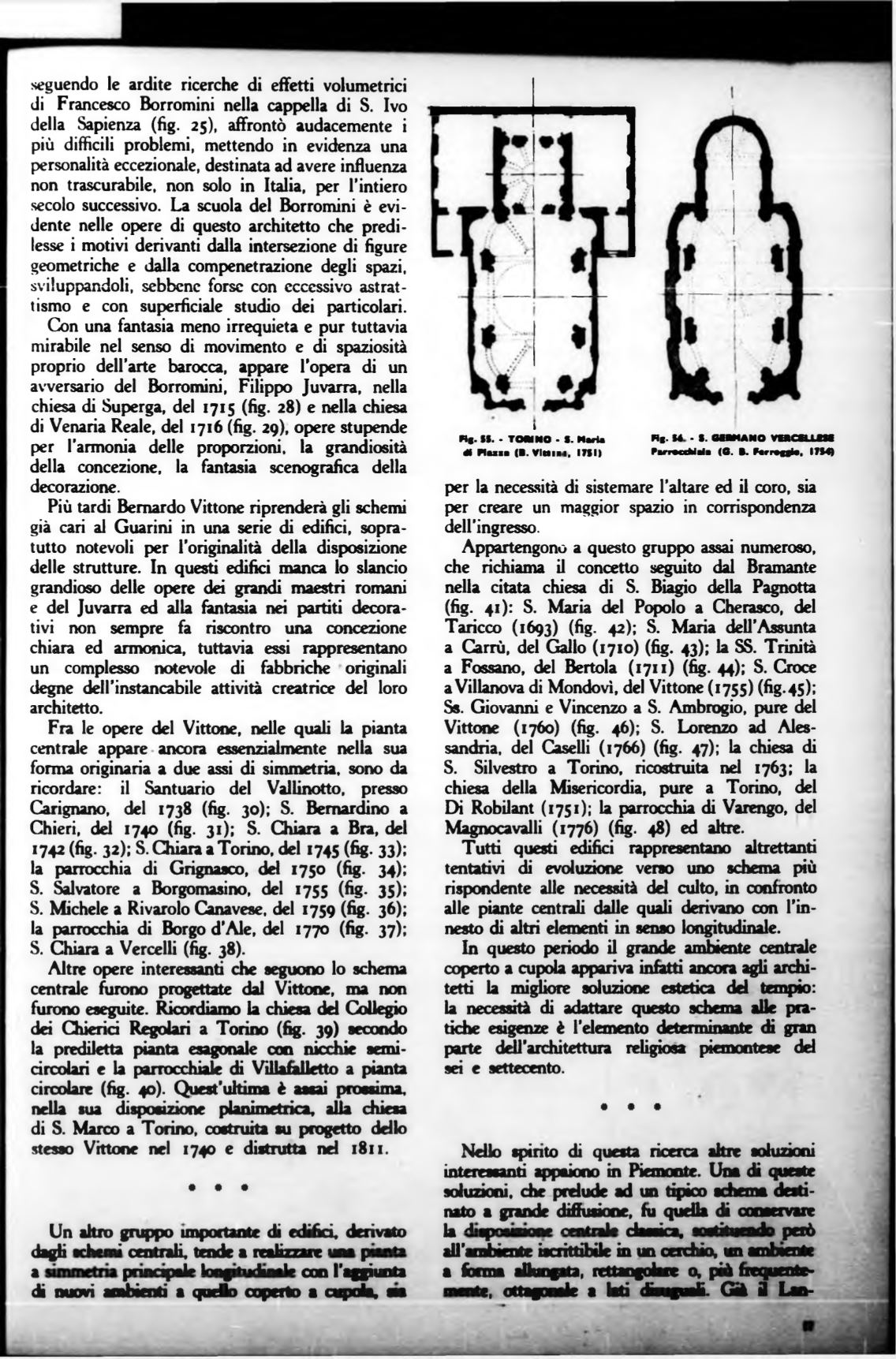

Mg. II. •TORINO. ». Maria

««•H - $•GERMANOVKRCSLLMS

ék

Massa (R. Vitti»i. IMI)

ParraccWala (C. I. Mrfggta. ITM)

per la necessità di sistemare l’altare ed il coro, sia

per creare un maggior spazio in corrispondenza

dell’ingresso.

Appartengono a questo gruppo assai numeroso,

che richiama il concetto seguito dal Bramante

nella citata chiesa di S. Biagio della Pagnotta

(fig. 41): S. Maria del Popolo a Cherasco, del

Taricco (1693) (fig. 42); S. Maria dell’Assunta

a Carrù, del Gallo (1710) (fig. 43); la SS. Trinità

a Fossano, del Bertola ( 1 7 1 1 ) (fig. 44); S. Croce

aVillanova di Mondovì, del Vittone (1755) (fig.45);

Ss. Giovanni e Vincenzo a S. Ambrogio, pure del

Vittone (1760) (fig. 46); S. Lorenzo ad Ales

sandria, del Caselli (1766) (fig. 47); la chiesa di

S. Silvestro a Torino, ricostruita nel 1763; la

chiesa della Misericordia, pure a Torino, del

Di Robilant (1751); la parrocchia di Varengo, del

Magnocavalli (1776) (fig. 48) ed altre.

Tutti questi edifìci rappresentano altrettanti

tentativi di evoluzione verso uno schema più

rispondente alle necessità del culto, in confronto

alle piante centrali dalle quali derivano con l’in

nesto di altri elementi in senso longitudinale.

In questo periodo il grande ambiente centrale

coperto a cupola appariva infatti ancora agli archi

tetti la migliore soluzione estetica del tempio:

la necessità di adattare questo schema alle pra

tiche esigenze è l’elemento determinante di gran

parte dell’architettura religiosa piemontese del

sei e settecento.

• • •

Nello

spinto di questa ricerca altre soluzioni

interessanti appaiono in Piemonte.

Una

di

queste

soluzioni, che prelude ad un

tipico schema desti

nato a grande diffusione, fu

quella

di

conservare

la ^»Tp««»nnn» finirai» clanica, RnaÉÌHfpMA* pCIÒ

all’ambiente isaittibile

in un

cerchio, un «nhiCHfcr

a ferma allungala, rrttangohre o, più frequente»

■MiÉf, ottagonale a bd disuguali. Già 3 Lan-