Pesentazioni

|

marzo 2011

marzo 2011

|

Torino: storia di una città

6

7

la città di cui si parla nella linea ininterrotta

del tempo e che sono intercalate da date e

testi che comunicano gli eventi significativi,

i cambiamenti di ruolo della città o il diver-

so contesto in cui essa viene a trovarsi.

Tempi, quadri, ma anche atti e scene, capi-

toli e paragrafi – a seconda della metafora

che si preferisce – di

una storia della città

inscritta nei luoghi e negli spazi

: un invi-

to a scoprirli o rivederli e conoscerli meglio

attraverso la Mostra storica permanente pre-

sentata con lo stesso titolo di

Torino: storia di

una città

nel sito

www.museotorino.itche

– attraverso

i pannelli di sala e di sezione

e i cartellini e le schede relativi a ciascun

luogo presente nella multivisione

– con-

sente di approfondirne la conoscenza e ot-

tenere informazioni di carattere archivistico,

bibliografico, sitografico e iconografico.

Torino: storia di una città

ha in questo

nu-

mero/1 della “Rivista MuseoTorino”

il

suo catalogo: un numero che, come la mul-

tivisione e la mostra, è un invito a vedere

con altri occhi, capire diversamente, apprez-

zare e amare Torino. È un viaggio che prose-

gue nelle strade e nelle piazze e che consente

di scoprire e ritrovarvi altri segni, altre storie:

le infinite storie che la città contiene e di cui

è testimonianza, grande museo diffuso in

continua evoluzione e cambiamento.

Storie del passato e del presente, perché

la città siamo noi: noi che l’abitiamo o

che la visitiamo, con

le nostre memorie

e le storie di cui siamo protagonisti o

testimoni,

le conoscenze che possediamo

o che possiamo scoprire, costruire, diffon-

dere, tramandare.

Renato Bordone e Dario Lanzardo ci hanno

lasciato prima di poter vedere il frutto del loro

lavoro per MuseoTorino. Li ricordiamo con la

stima e l’affetto per due colleghi e amici che ci

mancheranno.

È spettacolo.

Teatro e cinema. Spettacolo,

quindi, pensato nella sua

scenografia di concezione

teatrale e nella sua struttura

filmica come un’esperienza

immersiva nella rappresenta-

zione. L’assunto dal quale si è

partiti è che l’identificazione di

una città passa attraverso le

testimonianze rimaste, il suo

paesaggio, le sue architetture.

È multivisione.

Una pratica che ci impone una

perenne riconoscenza a Josef

Svoboda e alle sue sperimen-

tazioni con i multi schermi,

un sistema che chiamava

polyécran

. Immagini fisse e

in movimento, gestite da un

circuito che le memorizza e le

mette in sincronia fra loro e

con il suono.

È un luogo.

E se c’è un “luogo” dove si

incontrano nello stesso mo-

mento centinaia di immagini,

quello è l’immagine filmica

– Jean-Luc Godard dice che

«il cinema filma la verità 24

volte al secondo» – ossia la

ri-velazione di uno svelamento

(la storia di una città non può

essere che questo), a dirla con

Jacques Derrida, di «un’altra

figura» dove «il segreto di un

viso [e qui dobbiamo leggere

con identica valenza, invece,

“paesaggio urbano”] non è

nemmeno più un viso, se il

viso-paesaggio racconta la

visione in una storia dell’oc-

chio». È questa la ragione della

scelta di contestualizzare l’an-

tico, di non usare materiale di

repertorio. Qui tutto è riportato

alla scala dell’oggi.

È un viaggio.

Molto indietro nel tempo, dalle

trasformazioni geologiche di

luoghi preistorici alla romana

Augusta Taurinorum

,

per ap-

prodare poi alla città dei nostri

giorni dove siamo andati a

ri-trovare i segni

del passato.

È musica.

Perché la musica non è pensa-

ta come un tappeto sonoro,

non accompagna le immagini,

piuttosto evoca memorie o

svela emozioni, ma in una sua

totale autonomia, direi quasi

visuale.

È una passeggiata.

Se, come pensiamo, “la città

presente contiene tutte le altre

città passate”, come filmarla?

Amo moltissimo Robert Walser,

e penso che il suo

La passeg-

giata

sia un libro che fornisce

sempre in

dicazioni preziose. Il lavoro su

dodici schermi con immagini

dinamiche, più quattro su cui

si avvicendano immagini fisse

e un ultimo posizionato a terra

per offrire una vista dall’alto

della struttura della città e

delle sue trasformazioni nei

secoli, è, per forza di cose, una

scrittura filmica nomade, mol-

to vicina a una “passeggiata”,

pronta agli incontri casuali e

alle sorprese dello scoprire il

fascino nascosto che premia

chi alzi la testa per osservare

qualcosa visto spesso ma non

abbastanza indagato.

Il ritmo è lento, cinematografi-

co, e ci permette di scoprire e

osservare luoghi proprio come

durante una passeggiata,

come in “quella” passeggiata

di Walser, in cui «segretamente

ogni sorta di pensieri e di idee

seguono di soppiatto colui che

passeggia [...] mentre davanti

ai suoi occhi smarriti si spalanca

un abisso».

Esce la passione per il pae-

saggio della città, che imprime

su filmati e fotografie un

ritratto inconsueto.

Che cos’è

torino: storia di una città

?

di

Alex Donadio

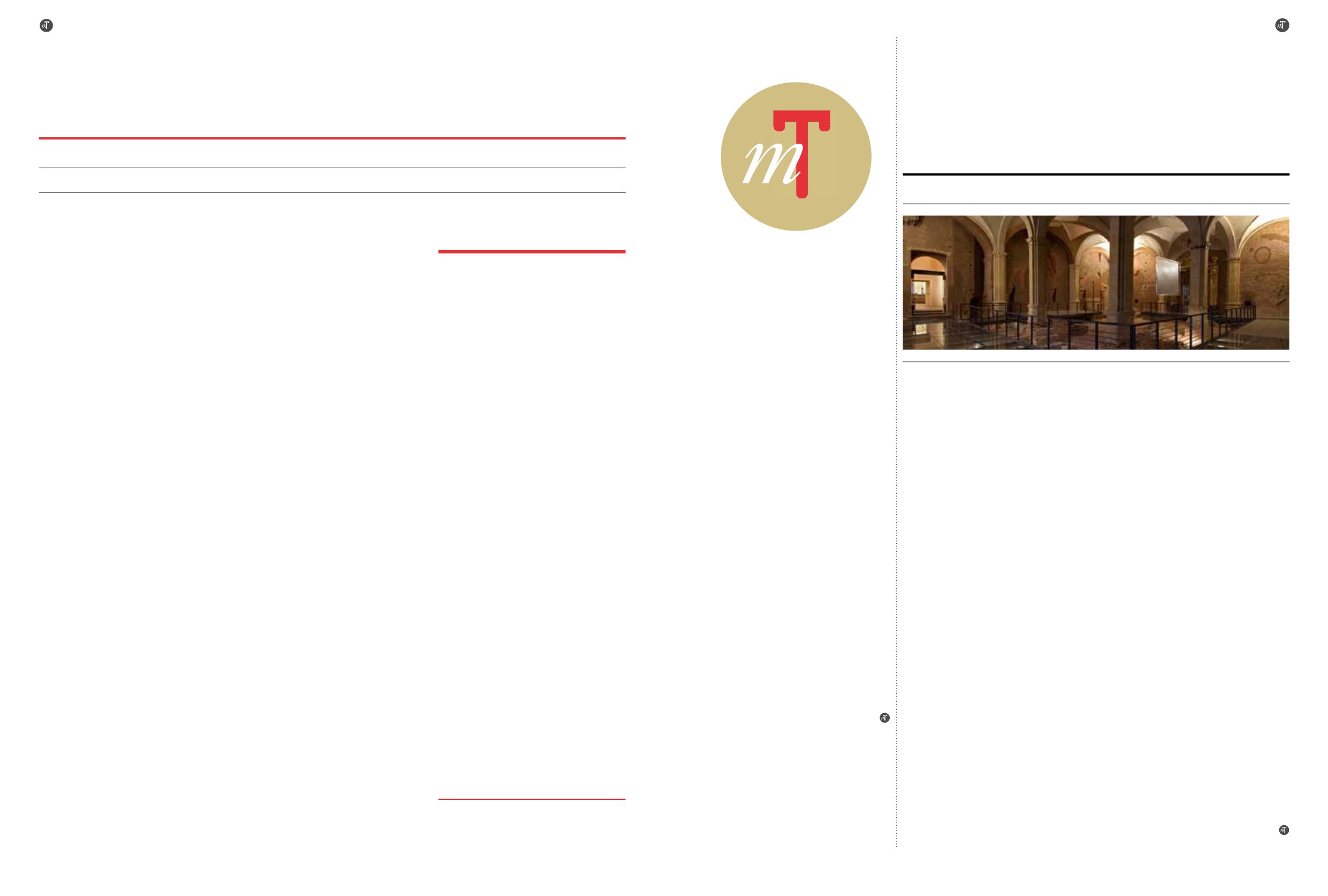

La Corte Medievale di Palazzo Madama, sede della multivisione (cortesia Fondazione Torino Musei).

Museotorino è la storia della città

La città presente contiene tutti i suoi passati e

Torino: storia di una città

ricostruisce la storia partendo dai luoghi

più significativi di ciascuna delle epoche precedenti.

di

Daniele Jalla

A

mbientato nella Corte Medievale di

Palazzo Madama

, che interpreta

nella sua complessa e stratificata na-

tura di spazio in cui sono presenti tutte

le fasi di storia della città,

Torino: storia di

una città

è

un racconto per immagini

.

Una multivisione

che integra vedute in

movimento alle pareti, corredate da testi,

dati e date, con immagini fisse al centro

dell’ambiente e planimetrie storiche pro-

iettate a pavimento, in una narrazione che

abbraccia cinque milioni di anni, passan-

do dal tempo che precede Torino a quello

della città antica, medievale, moderna e

contemporanea, sino al presente.

Torino: storia di una città

è

un raccon-

to che inizia e finisce con la Torino di

oggi

, a cui si riferiscono tutte le imma-

gini e i filmati realizzati appositamente

per rappresentarne la storia in un modo

nuovo e diverso, partendo dall’idea che

la città presente contiene tutte quelle

che l’hanno preceduta

. Che ognuna di

esse ha lasciato un suo segno, a volte evi-

dente, a volte più difficile da percepire, a

volte nascosto o cancellato, ma in grado

di tornare visibile quando si sa ritrovarlo

in un dettaglio o riemerge dal sottosuolo.

E dall’idea che se nello spazio della città

presente è inscritto l’intero tempo della

sua storia, mentre la percorriamo com-

piamo, senza volerlo, un viaggio nei suoi

molti e diversi passati di cui le case e le

strade, i palazzi e le chiese, le fabbriche

e le piazze sono i testimoni: muti, sino a

quando non diamo loro voce, perché ci

raccontino ciò che hanno visto, ciò che

hanno vissuto.

Attraverso le immagini dei suoi luoghi più

significativi, selezionati da un comitato

scientifico e oggetto di un’ampia ricerca

e documentazione – presente nella

Mo-

stra storica permanente del museo sito

www.museotorino.ite nel

numero /1

della “Rivista MuseoTorino”

–, ognuno

di essi è posto ricollocato virtualmente

nel tempo di cui è prodotto ed espressio-

ne, fornendo così le chiavi per coglierne

l’identità e il valore. Per capire la città,

l’evoluzione della sua forma, della sua

struttura, della sua fisionomia, restituen-

do ai luoghi la pienezza della loro identità

e offrendo a chi vi abita e a chi la visita la

capacità di riconoscere e di apprezzare il

senso stesso dei luoghi.

In un tempo brevissimo

Torino: storia di

una città

condensa cinque milioni di

anni

partendo dal momento in cui ini-

zia a formarsi e definirsi il territorio che

12.000 anni fa, agli inizi dell’Olocene,

assume una morfologia simile a quella at-

tuale a quando, circa 2.000 anni orsono,

nasce la città che oggi chiamiamo Torino,

ripercorrendo in seguito i venti e più se-

coli di storia della città.

Il racconto è scandito in cinque tempi

:

quello che corrisponde a quando non solo

non esisteva la città, ma l’intera Pianu-

ra Padana era sommersa dal mare, sino

al momento della fondazione di Torino,

proseguendo con i tempi della città anti-

ca, medievale, moderna, contemporanea,

riportandoci all’oggi con i progetti e le

anticipazioni della città futura.

I cinque tempi hanno una durata molto

diversa tra loro: ai milioni di anni del pri-

mo seguono epoche che corrispondono a

quattro, dieci e due secoli. Una voluta in-

determinatezza caratterizza i limiti crono-

logici di questi cinque tempi della storia,

la cui alternanza nel racconto si realizza

quasi “per dissolvenza”, cercando di co-

municare un’idea di

flusso continuo del

tempo

. La periodizzazione rinvia a cate-

gorie note, legando la storia della città alla

grande Storia, pur evitando di stabilire

netti spartiacque tra un tempo e l’altro.

A ognuno dei tempi corrispondono più

quadri

: cinque per la lunga fase di “prima

della città”, tre per la città antica, sei per la

città medievale, quattro per la città moder-

na e di nuovo sei per quella contemporanea.

Ogni quadro corrisponde a un data signifi-

cativa, a un evento importante nella storia

della città:

ventiquattro “fermi immagi-

ne”, a cui si aggiunge “La città futura”,

in un tempo continuo

, scandito in grandi

partiture, che danno la possibilità di situare

Cosi, senza andare troppo indietro

oltre la città ottocentesca, senza

risalire all’isola misteriosa, senza

neppur troppo concedere al paese

delle meraviglie o dei balocchi,

al land design o al Disneyland, va

sempre più concretamente pren-

dendo corpo, materializzandosi,

l’immagine di una organizzazione

diffusa, a rete, ramificata del museo

come sistema complesso di servizi

preposti prioritariamente alla con-

servazione, ma radicato alle origini,

alle fonti dei beni culturali […] e

al sistema dell’istruzione […] che

consenta di partecipare a una crea-

zione collettiva, come qualche cosa

cominciata prima e che presumibil-

mente continuerà dopo, dando così

la consapevolezza di una forza che

passa attraverso.

Fredi Drugman,

Il Museo diffuso