Prima della città

|

marzo 2011

marzo 2011

|

Torino: storia di una città

18

19

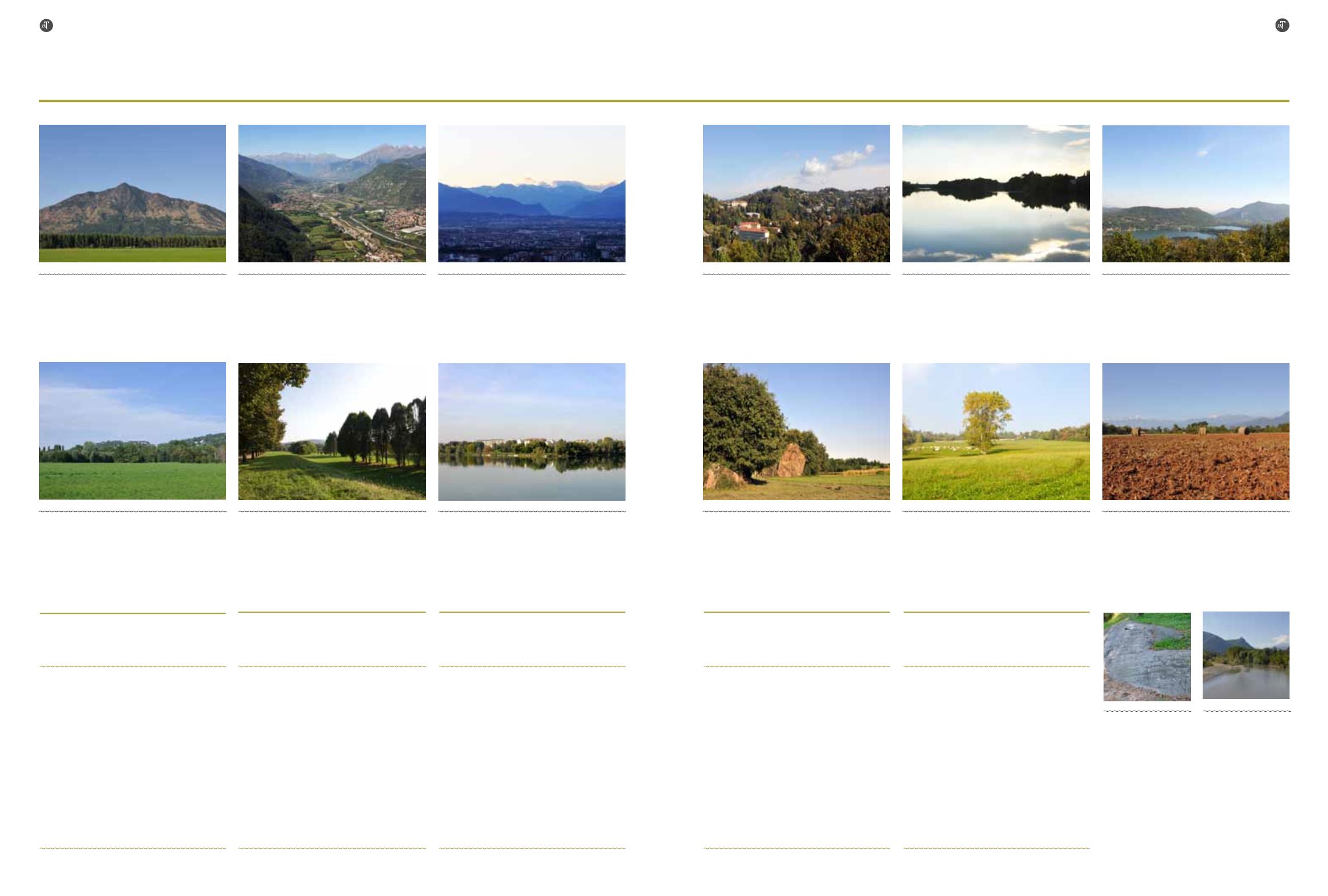

Il ghiacciaio della

Valle di Susa ha la-

sciato traccia del suo

passaggio levigando

e striando le rocce

(“montonate”) del

substrato roccioso.

Un tratto della Dora

Riparia in prossimità

dell’abitato di Aviglia-

na, in “bassa” Valle

di Susa.

Le superfici terrazzate presenti sul versante

occidentale della Collina di Torino sono i lembi

di un’antica pianura sagomata dai corsi d’acqua

che facevano parte del bacino piemontese

settentrionale.

I massi erratici di Pera Majana sono stati prele-

vati e poi depositati diversi chilometri più a valle

dal ghiacciaio della Valle di Susa, dopo il crollo

o l’indebolimento degli ammassi rocciosi erosi

dallo stesso ghiacciaio.

L’andamento del Po nel tempo è stato fortemente

condizionato dalla mano dell’uomo; lungo questo

tratto, presso San Mauro, sono presenti opere

di difesa spondale che per lunghi tratti hanno

risagomato e stabilizzato la configurazione del

corso d’acqua.

La sella nella zona detta l’Eremo è una de-

pressione allungata che articola lo spartiacque

principale della Collina ed è delimitata da due

rilievi.

I due laghi di Avigliana e le cerchie moreniche

che li delimitano rappresentano le tracce di uno

degli ultimi episodi di espansione del ghiacciaio

della Valle di Susa, ascrivibile verosimilmente agli

ultimi 15.000 anni.

L’aratura dei campi nella zona di Piossasco, Vol-

vera e dintorni mette in luce i depositi di glacis

caratterizzati dalla colorazione rossa legata alla

loro età antica.

10.000 anni fa - 2.000 anni

a.

C

.

Neo-Po e attuale reticolato idrografico

• Il margine alpino e la collina di To-

rino sono ormai strutturati. La mag-

gior parte dei fiumi ha assunto un

andamento simile all’attuale e depo-

ne

sedimenti sabbiosi e limosi

sulle

proprie sponde.

• Il

clima

è generalmente più caldo ri-

spetto al precedente periodo glaciale.

• I

cacciatori/raccoglitori

del Neo-

litico (6000-3500 a.C.) diventano

agricoltori/allevatori.

2.000-218

a.

C

.

Dai primi abitanti del Piemonte aiTaurini

• Nell’età del Bronzo (2.200-900 a.C.)

tutto il Piemonte è al centro di una

cre-

scita demografica

, favorita dalla navi-

gazione fluviale.

• Nell’Età del Ferro (900-200 a.C.) il To-

rinese è collegato alle culture del mon-

do “hallstattiano” alpino e transalpino.

• Nel IV secolo a.C. le

invasioni galliche

portano a uno sconvolgimento sociale,

politico e commerciale.

• Assume rilievo la “città dei Taurini”,

fino al 218 a.C., data del passaggio di

Annibale.

i luoghi

Fotografie di Patrizia Mussa

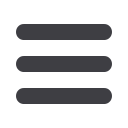

Veduta del monte Musiné da Sant’Antonio di

Ranverso. Il settore interno dell’Anfiteatro Mo-

renico di Rivoli-Avigliana, nel tratto compreso

tra Sant’Antonio di Ranverso e Alpignano è

caratterizzato da un esteso e piatto fondovalle

alluvionale.

La bassa Valle di Susa e il suo sbocco in pia-

nura si possono osservare nella loro completa

estensione dai maggiori rilievi che la delimitano,

ma anche dalla Sacra di San Michele si ha un

ottimo punto panoramico.

Il Parco della Colletta è uno dei settori altime-

tricamente più depressi del comune di Torino. È

situato a 215 metri sul livello del mare, mentre

il centro urbano della città (ad esempio piazza

Castello) è posto a circa 240 metri di quota.

La Valle di Susa, o Valle della Dora Riparia, fa

parte di un sistema vallivo di origine preva-

lentemente glaciale con sviluppo in direzione

est-ovest, trasversale rispetto all’arco alpino ed

allungato fra le Alpi Cozie e le Alpi Graie.

Il punto di confluenza tra il fiume Stura di Lanzo

e il fiume Po: è un’area, a circa 210 m sul

livello del mare, caratterizzata dalla presenza

di un settore pianeggiante che si incunea tra le

incisioni dei due corsi d’acqua.

5 milioni-2,5 Milioni di anni fa

Emersione della collina torinese dal

mare piemontese

• In un clima subtropicale, nel territo-

rio “piemontese” è presente un mare

“antico”, residuo dell’oceano

Tetide

.

• Nel

“golfo padano

”, che accoglie il

Mediterraneo, il fondale subisce un

progressivo sollevamento che porta

al

ritiro delle acque

.

• Inizia a emergere la

collina di Tori-

no

e prendono forma i primi corsi

d’acqua.

2,5 milioni-700.000 anni fa

Il paleo-Po a sud della collina di Torino

• Nelle aree più depresse si formano pa-

ludi con i

depositi “villafranchiani”.

• I corsi d’acqua alpini formano, ai

piedi dei rilievi, conoidi fluviali ric-

chi di detriti.

• Le acque raccolte nel

Bacino pie-

montese meridionale

confluiscono

nel

paleo-Po

; le acque del

Bacino

piemontese settentrionale

corrono

invece a nord.

• Nel settore alpino iniziano a formarsi

i

ghiacciai

.

700.000-10.000 anni fa

Espansioni dell’anfiteatro morenico

di Rivoli-Avigliana

• Le deposizioni di sedimenti del

“ghiacciaio della Valle di Susa” danno

forma, nel loro insieme, all’

anfiteatro

morenico di Rivoli-Avigliana

.

• All’esterno dell’anfiteatro, le acque

di fusione del ghiacciaio sboccano in

pianura formando ampi depositi di

terreni: uno di questi accoglie oggi il

centro urbano di Torino

.

• I due gradi bacini idrici, piemontese

settentrionale e piemontese meridio-

nale, sono tra loro separati dalla “

so-

glia di Moncalieri

”.

Parco delle Vallere, attuale superficie di esonda-

zione del fiume Po con, sullo sfondo, la Collina

di Torino. L’area pianeggiante in cui si colloca

il parco è il risultato della variazione nel tempo

del punto di confluenza tra il Sangone e il Po.