La città antica

|

marzo 2011

marzo 2011

|

Torino: storia di una città

26

27

le mappe

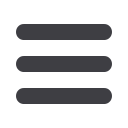

Alfredo d’Andrade,

Pianta della città romana

, 1900 ca. (Fondazione Torino Musei,Archivio Fotografico,

Fondo d’Andrade

, LT 1889)

Da Leggere

G. Cantino Wataghin,

L’archeologia della città

,

in V. Castronovo (a cura di),

Storia illustrata di

Torino

, I, Sellino, Milano 1992, pp. 61-80

L. Cracco Ruggini,

Torino

romana e cristiana

, in V.

Castronovo (a cura di),

Storia illustrata

cit., pp. 21-40

S. Roda,

Torino colonia romana

, in V. Castronovo

(a cura di),

Storia illustrata

cit., pp. 1-21

G. Sergi (a cura di),

Storia di Torino

, I,

Dalla prei-

storia al comune medievale

, Einaudi, Torino 1997

L. Mercando (a cura di),

Archeologia a Torino

.

Dall’età

preromana all’Alto Medioevo

,Allemandi,Torino 2003

A. Gabucci, L. Pejrani Baricco,

Elementi di edilizia

e urbanistica di

Augusta Taurinorum

.

Trasforma-

zioni della forma urbana e topografia archeologi-

ca

, in

«Intra illa moenia domus ac Penates»

,

atti

del convegno, Quasar, Roma 2009, pp. 225-241

C. Franzoni,

Le mura di Torino: riuso e “potenza

delle tradizioni”

, in E. Castelnuovo (a cura di),

Torino. Prima Capitale d’Italia

, Istituto della Enci-

clopedia Italiana Treccani, Roma 2011.

un’efficiente organizzazione istituzionale e

minacciata dal continuo passaggio di eser-

citi, regolari o meno, da scorrerie di tribù

barbariche, nonché da insediamenti nelle

campagne di gruppi germanico-slavi, sia

giuridicamente legittimati sia invasori.

La

chiesa del Salvatore

è quella oggi me-

glio nota: a tre navate separate in origine

da colonnati, era conclusa da una profon-

da abside semicircolare a oriente, ritrovata

in parte sotto il braccio nord del transet-

to del duomo. Sul lato verso il teatro era

affiancata da una sorta di quarta navata,

mentre dall’altro lato doveva trovarsi il

battistero, forse inizialmente costituito da

un’aula absidata precedente la

basilica di

S. Giovanni

. Questa chiesa, che nel corso

del VI secolo prevalse sulle altre diventan-

do sede della cattedra del vescovo e che ha

trasmesso il titolo e il ruolo di cattedrale al

duomo attuale, non si è purtroppo conser-

vata perché il suo perimetro ricadeva nella

navata centrale della cripta rinascimenta-

le, sbancata fino a notevole profondità. Si

sono ritrovate però le tracce di un grande

cantiere, attivo tra la fine del V secolo e gli

inizi del VI, legato alla sua edificazione e

alla creazione della

chiesa di Santa Maria

,

ora individuata e ricostruibile nella sua plani-

metria, anche se in gran parte celata nel sot-

tosuolo del settore meridionale della piazza.

La prima cattedrale fu dunque la basilica

del Salvatore, con il battistero a sud; tra

la fine del V e gli inizi del VI secolo si ag-

giunsero le chiese di San Giovanni e Santa

Maria, che vennero a formare un eccezio-

nale complesso di tre basiliche gemelle

adiacenti e allineate, che non ha confronti

nell’Occidente cristiano.

Nell’area dell’attuale Cittadella sorgeva

l’importante abbazia benedettina di San

Solutore, fondata nel 1006 fuori dalla Por-

ta Segusina, dove già molto prima dell’ar-

rivo di Massimo a Torino, alla fine del IV

sta longobarda

, che raggiunse Torino

intorno al 570, determinarono il defi-

nitivo collasso dell’organizzazione civica

suggellando la fine della lunga vicenda di

Torino romana.

Sergio Roda è professore ordinario presso la

Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università

degli Studi di Torino.

Luisella Pejrani è funzionario presso la Soprin-

tendenza per i Beni archeologici del Piemonte.

secolo, si veneravano i corpi dei martiri

locali Solutore, Avventore e Ottavio, e che

intorno al 490 il vescovo Vittore aveva tra-

sformato in chiesa. Fu una “passio” del V

secolo, storicamente non attendibile, ad

avanzare l’attribuzione dei martiri torinesi

alla cosiddetta

Legione Tebea

, che secondo

una leggenda totalmente priva di fonda-

mento storico sarebbe stata sterminata,

in quanto formata da militari cristiani,

all’inizio del III secolo d.C. in occasione

della grande persecuzione di Diocleziano

e Massimiano. Questo secondo polo re-

ligioso ci è però noto soltanto dalle fonti

scritte e meno ancora sappiamo delle altre

chiese che via via furono erette in città in

età paleocristiana.

Mentre si compiva la “cristianizzazione”

dello spazio urbano, con l’abbandono e la

sostituzione delle infrastrutture dell’edili-

zia pubblica di età romana, anche quella

privata subì pesanti modificazioni:

la qua-

lità dell’architettura e dello stile di vita

degli abitanti venne indubbiamente a

decadere

, a dimostrazione fra l’altro del

fatto che la ripresa economica di Torino

all’epoca del vescovo Massimo fu in realtà

quanto mai breve ed effimera. Dal IV-V

secolo le antiche

domus

aristocratiche

caddero in rovina, riparate e ristrutturate

con materiali poveri, come il legno e l’ar-

gilla, con pavimenti ridotti a terra battuta

e semplici focolari al posto dei sofisticati

sistemi di riscaldamento presenti in tutte

le unità abitative di età imperiale; le nuo-

ve forme abitative rientrano nei parametri

comuni dell’epoca, ma la destrutturazione

urbanistica e architettonica è anche la ri-

prova materiale del progressivo esaurirsi

della classe dirigente cittadina di estrazio-

ne e formazione romana. La manutenzio-

ne delle strade proseguì fino alla metà

del VI secolo, poi gli avvenimenti della

guerra fra Goti e Bizantini e la

conqui-

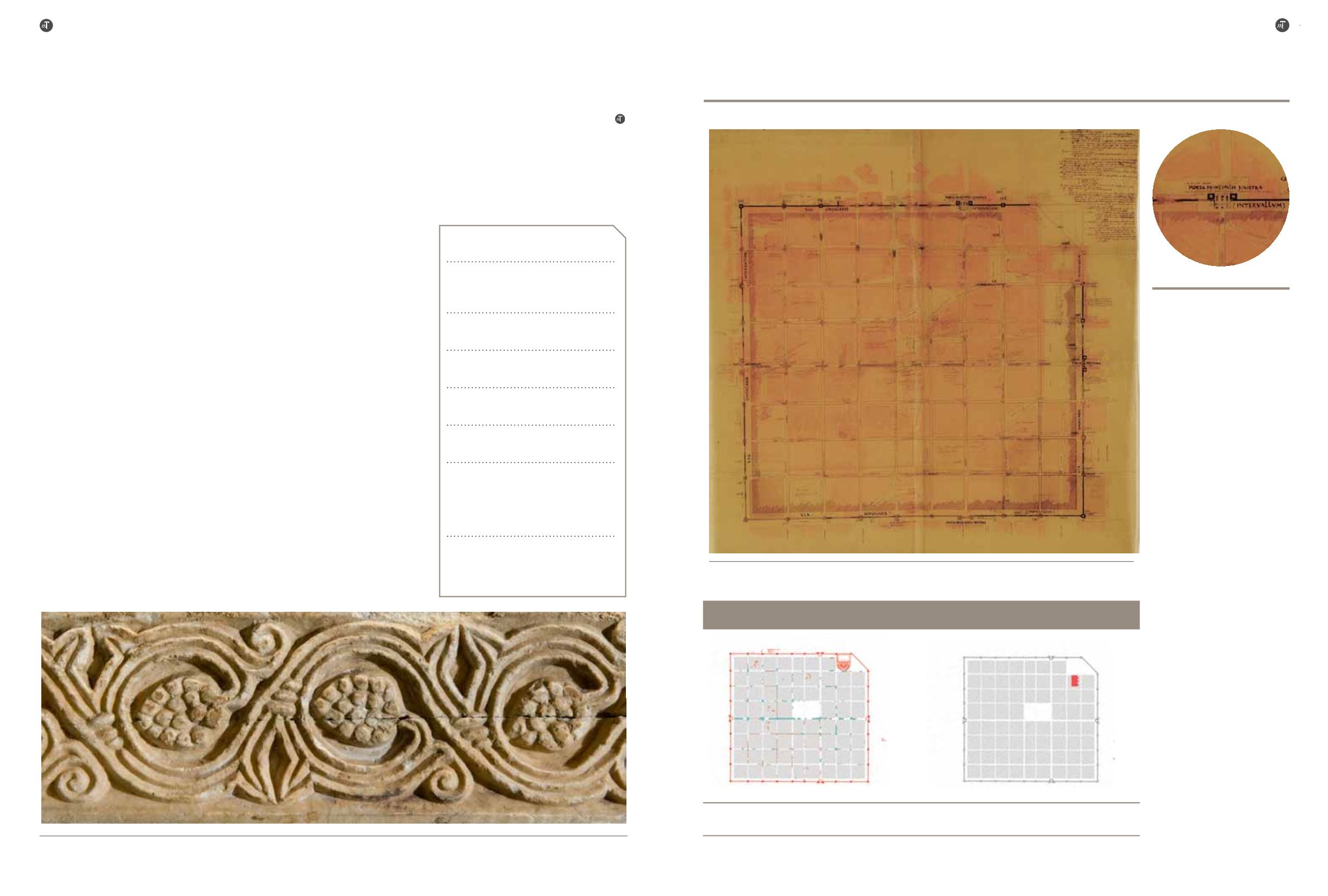

Frammento dell’arredo liturgico della basilica del Salvatore della cattedrale, Museo Diocesano di Torino (fotografia di M. Saroldi).

Le mura di Torino, le

quali sono fatte di ciot-

toli di fiume tutti spez-

zati nel mezzo, e sono

detti ciottoli posti con la

parte spezzata in fuori;

onde fanno drittissimo e

pulitissimo lavoro.

Andrea Palladio

25 a.C.

398 d.C.

A cura di A. Gabucci e L. Pejrani