La città medievale

|

marzo 2011

marzo 2011

|

Torino: storia di una città

34

35

ri signorili locali

(i Baratonia, i Rivalta, i

Piossasco e numerosi altri), mentre tutto il

Piemonte meridionale smise di orbitare su

Torino, divenendo teatro di altre afferma-

zioni (i marchesi di Monferrato e di Saluz-

zo), e si instaurarono anche poteri signorili

di monasteri, come S. Giusto di Susa e S.

Michele della Chiusa. A Torino ebbe gran-

de sviluppo il monastero di S. Solutore: dal

centro torinese (vicino all’attuale corso Pa-

lestro) l’abbazia compì ricche acquisizioni

patrimoniali (in particolare a Sangano e a

Carpice, nel territorio di Moncalieri) dove

esercitava anche poteri signorili.

La nascita del Comune

e l’ascesa dei Savoia-Acaia

Nei primi decenni del secolo XII al potere

ecclesiastico si affiancò quello del Comu-

ne, costituito da famiglie ricche, prevalen-

temente grazie al prestito di denaro, che

si potenziarono in accordo con il vescovo,

al quale prestavano omaggio vassallatico.

L’alleanza fra i due attori si cementò grazie

alla condivisa resistenza all’avanzata dei Sa-

voia, il cui potere era allora solido fino ad

Avigliana. Il Comune torinese innescò an-

che concorrenze e provvisorie alleanze con

comuni limitrofi come Chieri e Testona. Le

sue famiglie dominanti avevano caratteri

sociali ambigui, in parte borghesi in parte

aristocratici, collocavano propri membri

nel collegio dei canonici della cattedrale e

proteggevano quegli enti religiosi che, non

limitandosi a essere comunità di preghie-

ra, fornivano alla società torinese servizi

ospedalieri e di accoglienza dei viandanti.

Un ricco torinese, Pietro Podisio, appunto

per scopi di utilità sociale, fondò nel 1146

l’abbazia-ospedale di San Giacomo di Stura

(oggi Badia di Stura).

Nel Duecento due zone della città contene-

vano i poli di governo del Torinese: quelle in

cui ancora oggi si trovano la

cattedrale

e il

municipio

. Nel

1280

il marchese Gugliel-

mo VII di Monferrato cedette Torino a

To-

maso III di Savoia

, ma la successione passò

al fratello Amedeo V che nel 1294 lasciò al

nipote

Filippo d’Acaia

, figlio di Tomaso, i

domìni del Piemonte e la città. Con il pas-

saggio sotto i Savoia tramontò l’autonomia

politica del Comune di Torino, anche se

l’organismo dirigente comunale soprav-

visse, controllato dal patriziato urbano che

occupava e controllava l’accesso ai seggi del

Consiglio comunale diventati poi ereditari.

Un estremo tentativo di rivolta anti-sabauda

si manifestò ancora nel 1334, soffocato da

dure repressioni da parte del principe che, al

tempo stesso, favorì l’istituzione della «So-

cietà popolare di S. Giovanni» per bilancia-

re il potere magnatizio, allargando ai nuovi

ceti produttivi, che ne erano ancora esclusi,

la partecipazione alla vita amministrativa del

Comune.

Al principio del

Trecento

Filippo – il cui

titolo di principe d’Acaia derivava dal ma-

trimonio con Isabella, figlia del principe

d’Acaia Gugliemo II di Villehardouin – go-

vernava anche l’area meridionale dell’attuale

provincia di Torino e quella intorno a Pine-

rolo, dove di preferenza risiedeva: il princi-

pe mantenne tuttavia interesse per la città,

facendo ristrutturare fra il 1317 e il 1320

il preesistente castello di Porta Fibellona,

attuale Palazzo Madama. La sua funzione

prevalente, come

sede di guarnigio-

ne, era esercitare il

controllo sugli abi-

tanti della città dalla

quale era separato

dal fossato e dal

ponte levatoio. A

metà del XIV secolo

Giacomo d’Acaia,

con velleità indi-

pendentiste, provocò la reazione di Amedeo

VI che lo dichiarò decaduto, avocando a sé

il principato: Torino accolse di buon grado

il

Conte Verde

, perché nel 1360 egli resti-

tuì al Comune la libertà legislativa insieme

all’approvazione della raccolta dei nuovi sta-

tuti (Libro della Catena). Pur sotto i Savoia,

dal 1362 i reinsediati Acaia rimasero al potere

ancora mezzo secolo: il castello di Porta Fibel-

lona al principio del Quattrocento fu restaura-

to e ampliato dal principe Ludovico, che morì

senza discendenza nel 1418 consentendo ad

Amedeo VIII di incorporare nel suo Stato la

grande dominazione del Piemonte.

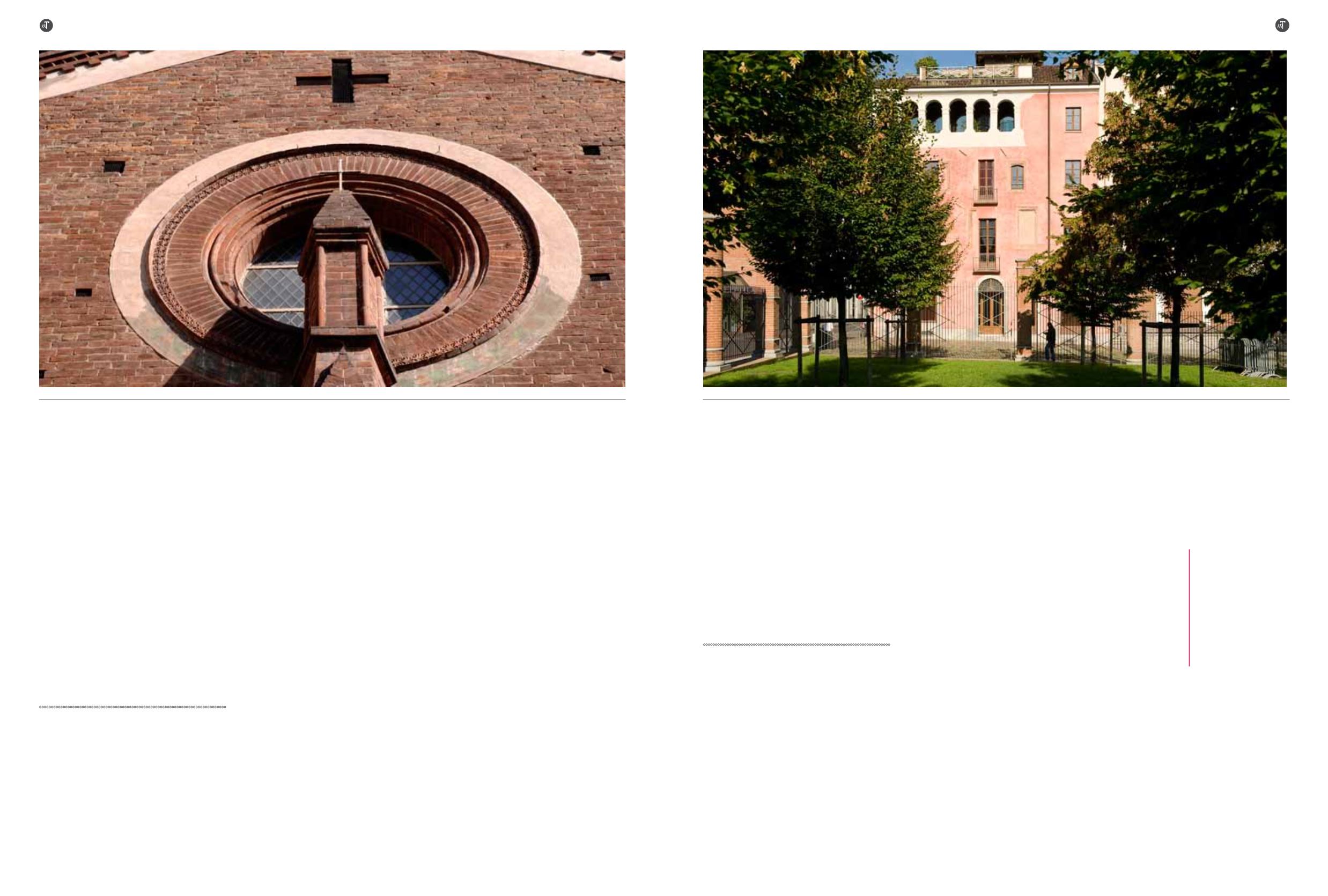

La casa di Emanuele Filiberto Pingone, inserita nel progetto di valorizzazione dell’area della Porta Palatina (fotografia di M. Saroldi).

il Medioevo di

Torino preparò

il definitivo

assestamen-

to della città

come capitale

del principato

sabaudo

rino

spiega anche perché oltre ad Agilulfo

altri due duchi torinesi (Arioaldo e Ragim-

perto) ottennero la corona del regno dei

Longobardi e si trasferirono nella capitale

Pavia.

I gruppi tribali multietnici a conduzione

longobarda furono tuttavia limitati: le due

necropoli

conosciute più consistenti sono

presso Testona, con 350 sepolture comprese

fra il secolo VI e il VII, e a Collegno, con 73

sepolture collocabili fra il secolo VI e l’VIII.

Tracce dell’insediamento longobardo nei se-

coli VI-VIII sono in città, presso la chiesa

di S. Giovanni, e, nel suburbio, a nord di

Pecetto, presso la chiesa collinare di S. Vito,

nei pressi dell’attuale via Nizza, al Lingotto,

a Sassi, a Fioccardo (sugli odierni confini di

Torino verso Moncalieri) e nell’area di Ma-

donna di Campagna.

LaMarca d’Ivrea e il crescente

potere ecclesiastico

Di Torino subito dopo l’arrivo dei Franchi,

che superarono le Chiuse di Susa nel 773, le

fonti dicono poco. Il personaggio più noto

di quella fase è il vescovo Claudio (816-

827), un intellettuale capace anche di con-

durre imprese militari, in quanto maggiore

figura di comando riconosciuta dagli abi-

tanti. Esisteva, tuttavia, un

comitatus

civile

(provincia governata da un conte) di Torino,

e ne abbiamo la prova quando, nell’880, un

conte di nome Suppone presiede il tribunale

a Torino, prima della deposizione dell’impe-

ratore Carlo il Grosso nell’888.

Dall’888 al 950, senza la presenza dei re

carolingi, il comitato fece parte di una cir-

coscrizione maggiore, la

Marca con capo-

luogo a Ivrea

: su Torino si estese quindi il

governo di marchesi (Anscario I e II, Adal-

berto, Berengario II) che risiedevano nel

capoluogo eporediese. Torino mantenne

tuttavia la funzione di centro del suo

co-

mitatus

sia nel periodo dei diversi re che si

alternarono sul trono d’Italia, sia durante il

governo dei re sassoni (gli Ottoni). Dal 950

al 1091 la città fu capoluogo, oltre che del

comitato, di una Marca vastissima che com-

prendeva anche Asti, Alba, alcuni comitati

senza centri urbani (Auriate e Bredulo) e la

Liguria occidentale (Albenga e Ventimiglia).

In questa fase del Medioevo la “centralità”

di Torino si applicò alla regione più ampia,

e il controllo delle strade (in particolare la

via Francigena

della valle di Susa diretta ver-

so il valico del Moncenisio) fu totalmente

appannaggio dei marchesi torinesi.

In quel periodo

la sede urbana del potere

si spostò

, allontanandosi dalla Porta Palati-

na, cuore dei poteri romano e longobardo,

verso la “porta di Susa”

della città, presso

la quale aveva sede il palazzo da cui i mar-

chesi di Torino amministravano il potere.

Questi influenti governatori (Arduino III,

Manfredo, Olderico Manfredi) appartene-

vano alla dinastia degli Arduinici, ma non

sembra fossero parenti del celebre re Ardui-

no d’Ivrea. Dopo la morte del marchese Ol-

derico Manfredi (1035) la dinastia fu tenuta

insieme da una donna, la contessa Adelaide,

che governò “di fatto” in vece di una serie

di marchesi maschi: in successione, tre suoi

mariti (sempre prematuramente morti), un

figlio e un marito della figlia.

La Marca si

sfaldò nel 1091

, appunto con la morte di

Adelaide. Da quell’anno

il

vuoto di pote-

re consentì ai vescovi di incrementare la

propria influenza

anche in ambito civile

sulla città (pur non corrispondendo all’idea

dei vescovi-conti che ci è stata erroneamente

tramandata), mentre il Torinese diventava

campo di concorrenze tra forze signori-

li diverse e le periferie della grande Marca

svincolavano la propria storia dal loro antico

centro di riferimento.

Il potere “allargato” dei vescovi su Torino e

sul territorio, che durerà sino all’afferma-

zione dei Savoia nel 1280, venne esercitato

dalla

cattedrale

, di nuovo quindi nella zona

della Porta Palatina. L’area governata non

era tuttavia molto estesa: la frontiera rispet-

to ai Savoia si collocò per circa due secoli

a Rivoli, in linea con il castello del vescovo

affidato a una famiglia di funzionari (

advo-

cati

) proveniente dalla collina torinese: i si-

gnori di Moncucco. Altro castello vescovile

importante - usato talora come residenza ve-

scovile - era quello di Testona, insediamento

che si sviluppò in quegli anni nella nuova

fondazione di Moncalieri.

Intorno alla città si radicarono pote-

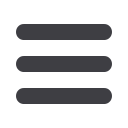

Particolare della Chiesa di San Domenico (fotografia P. Martelli).