Prima della città

|

marzo 2011

marzo 2011

|

Torino: storia di una città

16

17

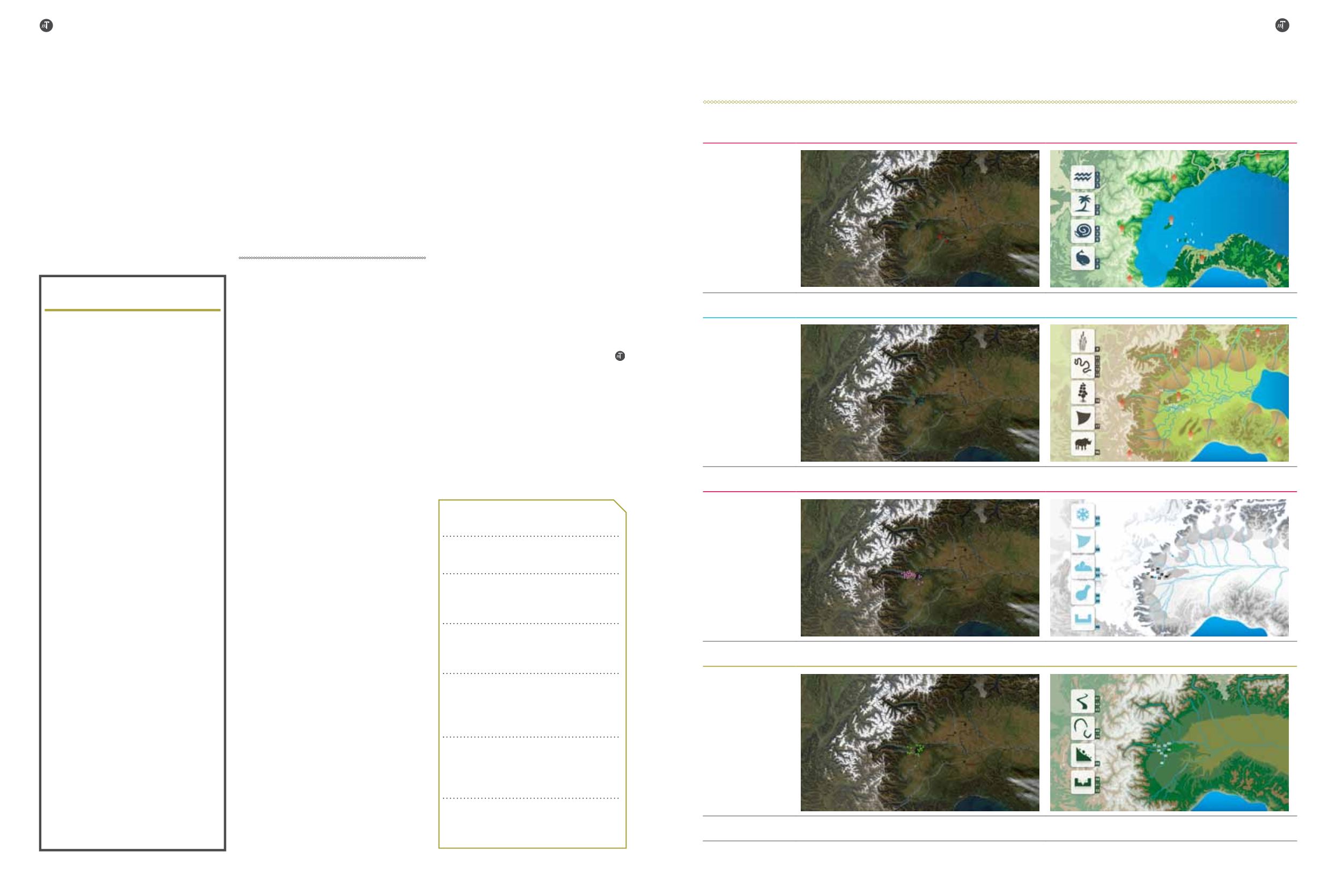

Da 5 a 2,5 milioni di anni fa

Da 2,5 milioni a 700.000 anni fa

Da 700.000 a 10.000 anni fa

Da 10.000 a 4.000 anni fa

a cura di M. Giardino e S. Russo

le mappe

A sud della soglia, il corso d’acqua princi-

pale continua a essere il paleo-Po che de-

fluisce, con il contributo del fiumeTanaro,

verso est. Poi, in un momento non meglio

precisabile del Pleistocene superiore, il

corso del paleo-Po subisce un fenomeno

di diversione: abbandona bruscamente il

suo antico percorso e, superata la “soglia

di Moncalieri”, prosegue a nord-est lungo

il margine della collina di Torino con un

andamento simile all’attuale. Nasce così

il fiume Po come lo conosciamo oggi,

che inizia a spianare la soglia modellan-

dovi una superficie pianeggiante, in cor-

rispondenza della quale sono stati trovati

sedimenti, per lo più sabbie, legate al suo

attuale bacino.

In un momento di poco successivo, intorno

a 40.000 anni fa circa, anche il fiume

Tana-

ro

devia il proprio corso: all’altezza dell’at-

tuale cittadina di Bra le sue acque tracimano

in una valle posta poco a est, attraversano

l’Astigiano e l’Alessandrino, e vanno a con-

fluire nel fiume Po, nei pressi di Valenza Po.

Tali fenomeni si realizzano non solo in

funzione dei cambiamenti climatici, ma

anche per effetto di importanti movimen-

ti della crosta terrestre (sollevamenti diffe-

renziali, dislocazioni lungo faglie) che in

quest’area proseguono anche in tempi più

recenti.

Verso la città dei Taurini

Nelle migliaia di anni più recenti, in una

realtà che si potrebbe definire protosto-

rica e corrispondente alla quarta tappa,

la geomorfologia del territorio torinese

assume una configurazione sempre più

prossima a quella odierna. Il margine

alpino e l’antistante rilievo della collina

di Torino sono ormai strutturati e gran

parte dei corsi d’acqua principali (Po,

Pellice, Dora Riparia, Stura di Lanzo)

e secondari ha un andamento pressoché

simile all’attuale, se si eccettuano modi-

ficazioni a carattere locale.

Al passaggio tra il Pleistocene superio-

re e l’

Olocene

(circa 10.000 anni fa)

il torrente

Sangone

, precedentemente

ostacolato nel suo deflusso dalle cerchie

dell’anfiteatro morenico di Rivoli-Avi-

gliana, incide i depositi glaciali presso

Trana, per andare poi a confluire nel

fiume Po, più a valle.

In generale, durante l’intervallo di tem-

po fra 10.000 e 4.000 anni fa, il clima

è molto variabile, ma mediamente più

caldo rispetto alla precedente fase gla-

ciale. In conseguenza dei cambiamenti

globali del clima e in risposta a prece-

denti variazioni del livello del mare e

dell’assetto idrografico, i corsi d’acqua

dell’area torinese approfondiscono il

loro alveo incidendo e terrazzando i de-

positi glaciali e fluviali più antichi. Sol-

tanto localmente, ai loro margini, i corsi

d’acqua depongono coltri di sedimenti

sabbiosi e limosi di esiguo spessore, in

particolare durante gli eventi di piena.

Nei settori di pianura più vicini al luo-

go in cui sorgerà la città di Torino, spe-

cialmente in corrispondenza della con-

fluenza tra il Po e i suoi affluenti (Stura

di Lanzo, Dora Riparia e Sangone), il

continuo migrare dei corsi d’acqua e del

loro punto di confluenza determina la

formazione di ampie

aree pianeggianti

e depresse

, spesso caratterizzate da una

fitta vegetazione spontanea tipica delle

zone umide. Queste regioni sono tutto-

Da leggere

F. Sacco,

Il bacino terziario e quaternario del

Piemonte

, Bernardoni, Milano 1889-90

F. Carraro (a cura di),

Revisione del Villafranchiano

nell’area-tipo di Villafranca d’Ast

i

, in «Il Quaterna-

rio», 1996, 9(1), pp. 5-119

P. Baggio, M. Giardino, L. Mercalli,

Val Sangone:

climi e forme del paesaggio. Da due milioni di anni

fa ad oggi, Sms

, Torino 2003

G. Pavia, G. Bortolami, P. Damarco,

Censimento

dei geositi del settore regionale Collina di Torino e

Monferrato

(Quaderno scientifico n. 5), Ente Parchi

e riserve naturali astigiane, Asti 2004

M.G. Forno, S. Lucchesi,

La successione fluviale

terrazzata pleistocenica dei versanti occidentale e

nordoccidentale della Collina di Torino

, in «Il Quater-

nario», 2005, 15, pp. 175-185

R. Polino (a cura di),

Note illustrative della Carta

Geologica d’Italia alla scala 1:50.000, Foglio 156

Torino Ovest

e

Torino Est,

ARPA, Torino 2010

La presenza dell’uomo

La prima documentazione archeologica nel

territorio di Torino è costituita da reperti

databili al

Neolitico

(6000-3500 a.C.). Nel

corso di questo periodo le comunità preisto-

riche cambiano radicalmente il loro sistema

di vita, passando da un’economia basata su

caccia e raccolta di prodotti spontanei a una

di tipo produttivo, caratterizzata dall’agri-

coltura e dall’allevamento, con la creazione

di insediamenti stabili e la produzione di

ceramica e utensili in pietra levigata.

La presenza umana del Torinese prosegue

anche durante l’

Età del Rame

o Eneolitico

(3500-2200 a.C.), ma è con l’

Età del Bronzo

(2200-900 a.C.) che i dati mostrano un pro-

gressivo e continuo aumento demografico,

con l’avvio della formazione dei gruppi etnici

e linguistici che saranno poi menzionati

dalle fonti classiche. In questa fase emerge

un ceto di artigiani e mercanti fortemente

dinamico e mobile all’interno delle comunità

e si crea un sistema economico basato su

piccoli villaggi e una fitta rete di commerci e

collegamenti, soprattutto lungo le vie fluviali.

Nell’

Età del Ferro

(900-200 a.C.) il Torinese

appare strettamente collegato alla culture

del mondo hallstattiano alpino e transalpino

e inserito nelle vie commerciali che colle-

gano i centri etruschi dell’Emilia alle aree

minerarie delle Alpi Occidentali.

Dal IV sec. a.C. in poi

, l’impatto delle

invasioni galliche porta a uno sconvolgimen-

to sociale e politico e in molti casi all’ab-

bandono degli abitati di pianura, con la fine

del sistema commerciale legato al mondo

etrusco.

Le fonti menzionano, in questa fase, la pre-

senza della popolazione dei

Taurini

e della

loro “città”, distrutta da Annibale nel 218 a.C.

Luisa Ferrero

ra facilmente inondabili durante eventi

di piena e pertanto adibite a parchi cit-

tadini, come ad esempio quelli del Mei-

sino, della Colletta, delle Vallere.

Nelle aree collinari, gli eventi piovosi

intensi e/o prolungati sono responsabili

di importanti fenomeni erosivi lungo i

corsi d’acqua e dell’attivazione di vari

tipi di movimenti franosi. I versanti

della collina di Torino sono infatti ca-

ratterizzati da una forte instabilità che

interessa più frequentemente i terreni

di copertura, benché talvolta coinvolga

anche porzioni del substrato. Per tipo-

logia di movimento, si tratta di scivo-

lamenti della coltre superficiale, colate

di fango e colate di detrito che vengono

generalmente incanalate lungo le inci-

sioni torrentizie.

Attraverso l’azione di questi processi natu-

rali, la costituzione del territorio torinese,

nel Neolitico e al tempo dell’insediamento

del popolo dei Taurini, è così realizzata nei

termini conosciuti attualmente.

Giulio Pavia è professore ordinario presso la Facoltà

di Scienze Matematiche Fisiche Naturali dell’Uni-

versità degli Studi di Torino.

Marco Giardino è professore associato presso la

Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche Natura-

li dell’Università degli Studi di Torino.

Stefania Lucchesi è borsista di ricerca al Dipartimen-

to di Scienze della Terra dell’Università di Torino.