Prima della città

|

marzo 2011

marzo 2011

|

Torino: storia di una città

14

15

La prima fase

dell’evolu-

zione geologica

del territorio

“piemontese”

fotografa

la presenza

di un mare

antico,

durante il

Pliocene

merosi

massi erratici

. Una delle dorsali

più antiche e meglio conservate, ad esem-

pio, è quella nota come Truc di Monsa-

gnasco, nei pressi dell’attuale Rivoli.

Nasce il Po (come lo conosciamo oggi)

Nella terza fase, l’intervallo di tempo com-

preso fra i 700.000 e i 10.000 anni dal

presente (

Pleistocene medio-superiore

)

è un periodo in cui il modellamento del

paesaggio alpino è dominato da

processi

glaciali

.

Il clima, seppure interessato da fasi in-

terglaciali temperato-calde, è per lo più

caratterizzato da temperature più rigide

delle attuali e da intense precipitazioni

nevose: accumuli di neve accresciuti in

montagna si trasformano in ghiacciai, per

poi espandersi verso valle.

Al succedersi di diverse espansioni del

ghiacciaio della valle di Susa corrispondo-

no la deposizione di sedimenti glaciali e la

formazione di argini e cerchie moreniche

che, nel loro insieme, allo sbocco vallivo

in pianura danno luogo all’

anfiteatro

morenico di Rivoli-Avigliana

, uno dei

meglio conservati ed estesi dell’arco alpi-

no. Dal punto di vista geologico, l’anfite-

atro è formato da un complesso affiorante

di depositi glaciali e fluvio-glaciali che si

estende per circa 52 chilometri quadrati

e testimonia la grandiosità del fenomeno

glaciale nelle Alpi. Dal punto di vista ge-

omorfologico, l’anfiteatro morenico è co-

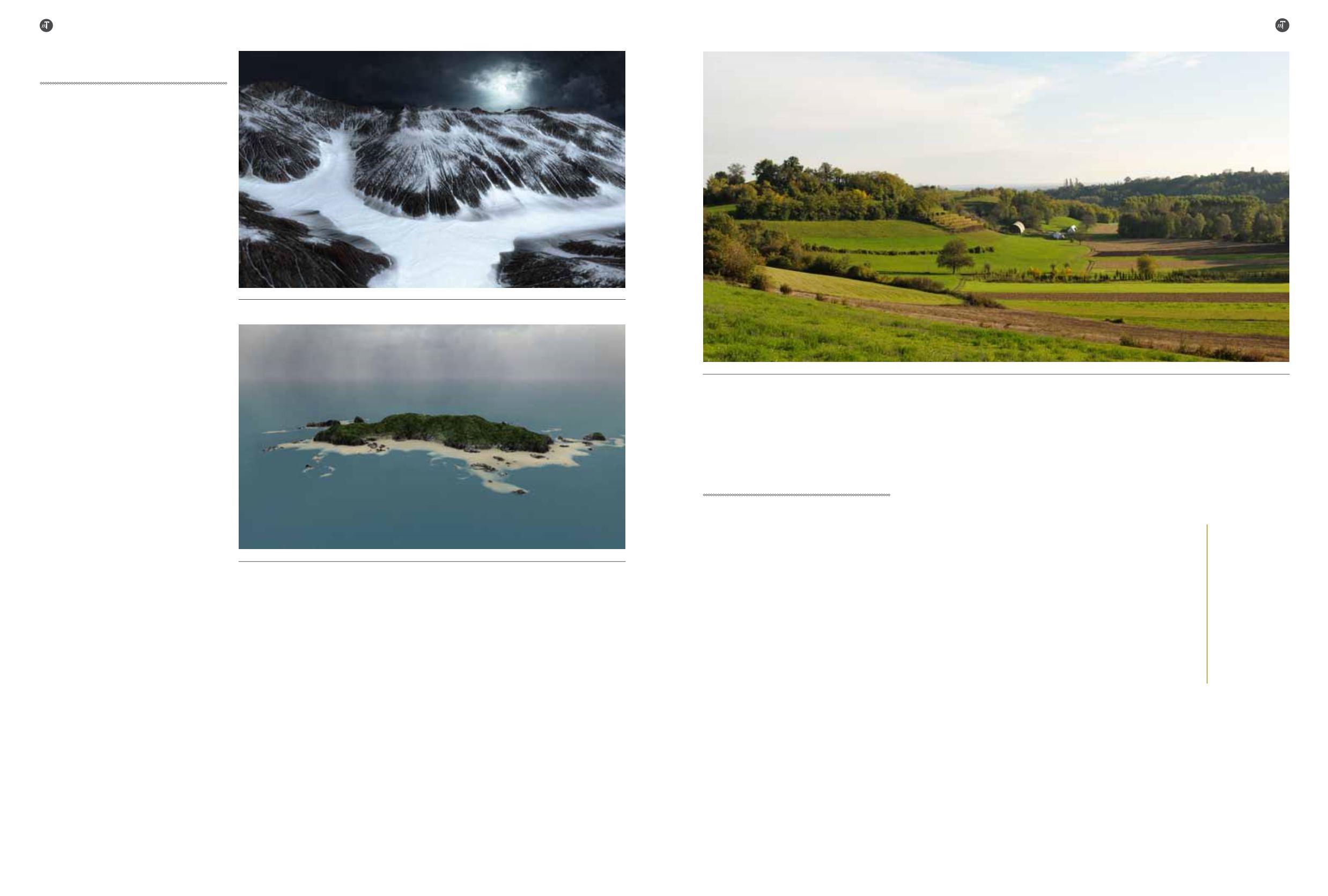

Il relitto del meandro di San Felice (Pecetto

T.se) consente di analizzare nel dettaglio le tracce del modellamento operato dall’antico corso fluviale del paleo-Po quando questo

fluiva a sud della collina di Torino dirigendosi verso est attraverso i rilievi dell’Astigiano (fotografia di P. Mussa).

stituito da un insieme di modesti rilievi

collinari per lo più con forma rettilinea

(dorsali) o debolmente arcuata (cerchie),

tra loro paralleli e disposti a formare,

appunto, una sorta di anfiteatro. Tra le

cerchie principali spicca per lunghezza e

altezza la Cresta Grande (su cui sorge il

Castello di Rivoli), e che si eleva di circa

200 metri sulla pianura circostante, nella

quale scorre la Dora Riparia. Man mano

che ci sposta verso l’interno dell’anfitea-

tro, le cerchie moreniche sono invece di

minori dimensioni lineari, ma meglio

conservate, e i rispettivi depositi sono via

via meno alterati. Tra le principali cerchie

moreniche spesso si formano dei piccoli

bacini lacustri intramorenici

, estre-

mamente effimeri in quanto facilmente

colmabili dall’apporto di sedimenti. Le

ultime tracce di tali bacini lacustri sono

rappresentate dai laghi di Avigliana.

All’esterno dell’anfiteatro, gli scaricatori

glaciali che raccolgono le acque di fu-

sione del ghiacciaio sboccano in pianura

formando degli ampi conoidi fluviogla-

ciali, tra loro parzialmente interdigitati

e sovrapposti, costituiti prevalentemente

da ghiaie grossolane con una copertura

di alcuni metri di sabbie limose. In par-

ticolare, sulla superficie di uno di questi

grandi conoidi, quello della Dora Riparia,

sorge

oggi

il

centro urbano di Torino:

il

tracciato rettilineo che collega la città di

Rivoli a Torino (oggi corso Francia) lo

percorre in senso assiale (est-ovest).

Il territorio modellato dall’acqua

e dal ghiaccio

Durante la seconda fase “prima della cit-

tà”,

fra 2,5 milioni e i 700.000 anni fa

,

si assiste a un continuo e graduale solleva-

mento della collina di Torino e dei rilievi

alpini. Nelle aree emerse dal mare padano

si impostano i primi corsi d’acqua: non

sono ancora ben organizzati e spesso, nelle

aree più depresse, le acque ristagnano for-

mando paludi. In questi ambienti si for-

mano i tipici

depositi “villafranchiani”,

così definiti perché storicamente studiati

per la prima volta nel corso dell’Ottocen-

to nella zona di Villafranca d’Asti. I ter-

mini più caratteristici di questi sedimenti

sono rappresentati da limi, sabbie e ghiaie

contenenti numerosi resti fossili di vege-

tali e vertebrati continentali.

Nel frattempo, i corsi d’acqua alpini

formano ai piedi della catena montuosa

estesi ventagli di depositi (conoidi fluvia-

li) che occupano gran parte del corridoio

tra le Alpi e la collina. I principali corsi

d’acqua si sviluppano con un assetto e un

decorso diversi dall’attuale: in particolare

si riscontra una netta separazione tra quel-

li del

bacino piemontese meridionale

e

quelli del

bacino piemontese settentrio-

nale

.

Le acque raccolte nel bacino piemontese

meridionale confluiscono in un impor-

tante fiume (

paleo-Po

) che defluisce a

sud della collina di Torino attraverso l’at-

tuale area dell’altopiano di Poirino e del-

le Langhe. Proprio l’altopiano di Poirino

rappresenta il relitto di un’antica pianura

legata al paleo-Po e al paleo-Tanaro; oggi

vi sono ancora riconoscibili diversi relit-

ti di meandro e lembi di antichi depositi

fluviali, ovvero le tracce del modellamen-

to operato dagli antichi corsi d’acqua che

defluivano verso il mare Adriatico passan-

do a sud della collina di Torino.

Le acque del bacino piemontese setten-

trionale defluiscono invece attraverso i

fiumi di provenienza alpina che scorrono

a nord della stessa collina. L’andamento di

questi antichi corsi d’acqua è testimoniato

ai giorni nostri dalle superfici pianeggianti

(

terrazzi

) conservate a quote diverse sul

versante nord-occidentale e occidentale

della collina di Torino, separate tra loro

da scarpate di alcune decine di metri. I

terrazzi rappresentano i lembi di un’an-

tica pianura, le sottostanti scarpate cor-

rispondono, invece, a forme sviluppatesi

nelle successive fasi di approfondimento

erosivo. Oggi le antiche forme fluviali si

trovano sospese a quote differenti sull’at-

tuale pianura del fiume Po: questo avvie-

ne per l’effetto del sollevamento tettonico

dell’area collinare che, nei tempi geologi-

ci, ha determinato il progressivo coinvol-

gimento dell’originaria pianura nel rilievo

collinare.

Questa seconda fase corrisponde anche

all’inizio di un’importante fase di

dete-

rioramento climatico

. Essa si instaura

nel Quaternario, periodo caratterizzato da

fasi “glaciali” fredde e secche alternate a

fasi climatiche umido-temperate (“inter-

glaciali”) simili a quella attuale. Nel set-

tore alpino iniziano a formarsi i

ghiacciai

che riempiranno poi quasi completamen-

te le valli, in particolare la valle di Susa,

giungendo con il loro fronte fino nell’area

di pianura. Oggi sono conservate quasi

esclusivamente le tracce delle espansioni

glaciali successive al Pleistocene medio

(più giovani di 750.000 anni fa, descritte

nella prossima tappa). Nella bassa valle di

Susa e nella pianura torinese sono comun-

que riconoscibili alcuni lembi relitti degli

antichi conoidi fluvioglaciali e delle mo-

rene più esterne deposte dal ghiacciaio. I

più antichi depositi fluvioglaciali tuttora

conservati sono costituiti da ghiaie gros-

solane immerse in sabbie e limi, carat-

terizzate da un suolo molto evoluto che

ne suggerisce l’età molto antica. Per uno

spessore di una decina di metri i ciottoli

sono fortemente alterati e i composti di

ferro presenti nelle rocce che li costitui-

scono sono intensamente ossidati, così da

conferire ai sedimenti una tipica colora-

zione rosso scura (caratteristica ben rico-

noscibile, ad esempio, presso San Gillio,

Druento, Piossasco). Le forme glaciali più

antiche sono rappresentate dalle cerchie

più esterne dell’anfiteatro morenico di Ri-

voli-Avigliana: si tratta di dorsali collinari

allungate, molto rimodellate, costituite da

depositi glaciali intensamente pedogeniz-

zati, sulla cui sommità sono presenti nu-

Ricostruzione del paesaggio subtropicale pliocenico nel settore della Collina di Torino in emersione.

Ricostruzione del paesaggio glaciale pleistocenico nel settore alpino occidentale (elaborazioni V. Russo).

Fino a questo momento nel settore pie-

montese non esiste ancora un’unica Pia-

nura Padana, come la conosciamo oggi,

ma rimangono i due antichi bacini di-

stinti: il bacino piemontese settentrionale

e quello piemontese meridionale, tra loro

separati dalla

“soglia di Moncalieri”

, su

cui oggi sorge l’omonimo centro abita-

to. Essa è costituita

dalla propaggine

sud- oc c i dent a l e

della struttura del-

la collina di Tori-

no, ora sepolta dai

sedimenti fluviali

recenti, che ha

rappresentato, fino

ad almeno 60.000

anni fa, uno spar-

tiacque delle acque

superficiali dei due

bacini, e lo costi-

tuisce tuttora per

quelle del sottosuolo.

A nord della soglia, i corsi d’acqua pro-

seguono verso nord-est aggirando l’osta-

colo della collina, dove formano delle

superfici pianeggianti. Continuando

il sollevamento del rilievo collinare per

effetto della

geodinamica crostale

, que-

ste superfici vengono progressivamente

coinvolte nel rilievo e oggi sono parzial-

mente conservate come

terrazzi relitti

,

sospesi a centinaia di metri sull’attuale

pianura.