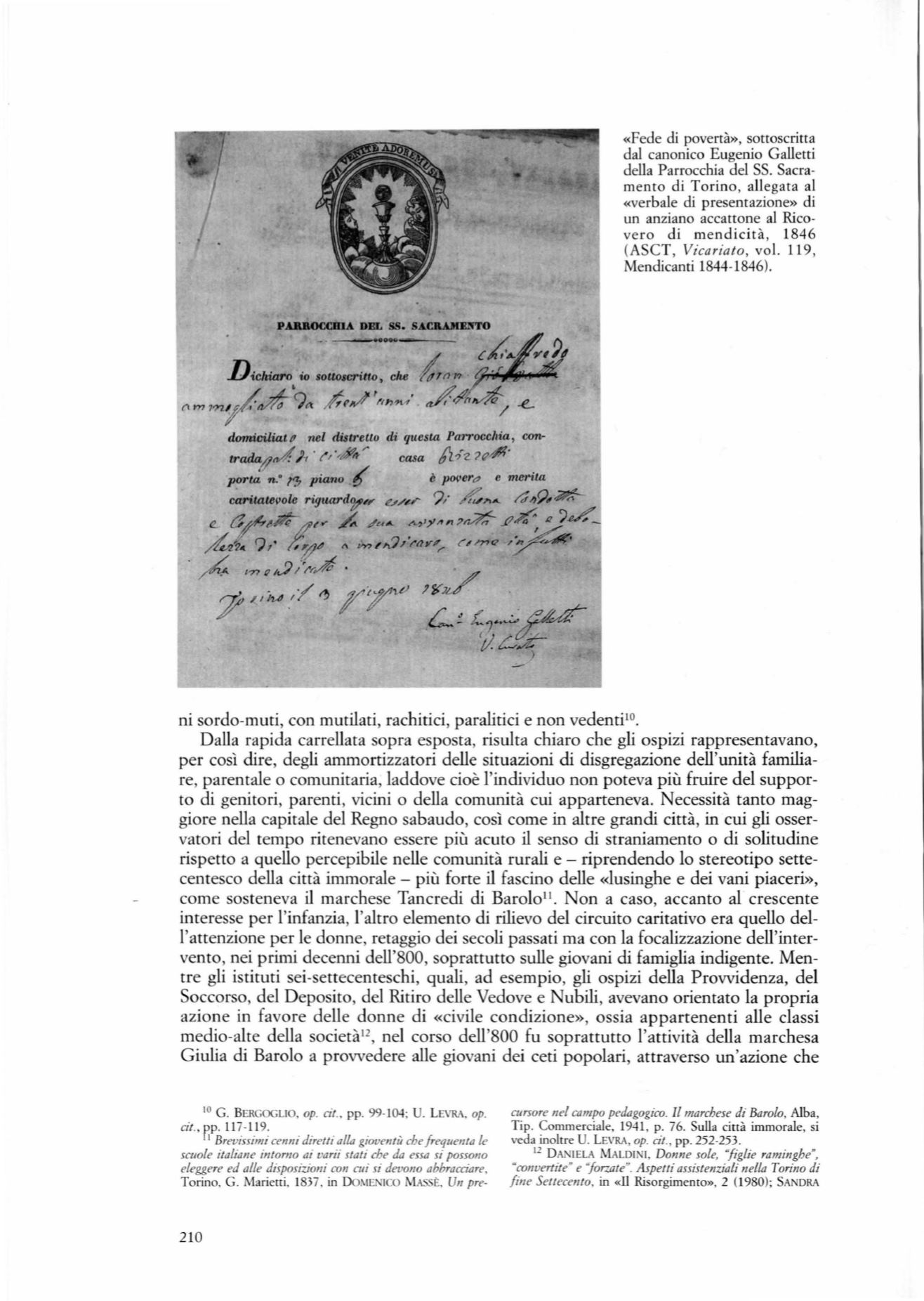

«Fede di povertà», sottoscritta

dal canonico Eugenio Galletti

della Parrocchia del SS. Sacra–

mento di Torino, allegata al

«verbale di presentazione» di

un anziano accattone al Rico–

vero di mendicit à, 1846

(ASCT ,

Vicariato ,

voI. 119 ,

Mendicanti 1844-1846).

ni sordo-muti, con mutilati, rachitici, paralitici e non vedenti

lO .

Dalla rapida carrellata sopra esposta, risulta chiaro che gli ospizi rappresentavano,

per cosÌ dire, degli ammortizzatori delle situazioni di disgregazione dell'unità familia–

re, parentale o comunitaria; laddove cioè l'individuo non poteva più fruire del suppor–

to di genitori, parenti, vicini o della comunità cui apparteneva. Necessità tanto mag–

giore nella capitale del Regno sabaudo, cosÌ come in altre grandi città, in cui gli osser–

vatori del tempo ritenevano essere più acuto il senso di straniamento o di solitudine

rispetto a quello percepibile nelle comunità rurali e - riprendendo lo stereotipo sette–

centesco della città immorale - più forte il fascino delle <Jusinghe e dei vani piaceri»,

come sosteneva il marchese Tancredi di Barolo

tt .

Non a caso, accanto al crescente

interesse per l'infanzia, l'altro elemento di rilievo del circuito caritativo era quello del–

l' attenzione per le donne , retaggio dei secoli passati ma con la focalizzazione dell'inter–

vento, nei primi decenni dell'800 soprattutto sulle giovani di famiglia indigente. Men–

tre gli istituti sei-settecenteschi, quali, ad esempio, gli ospizi della Provvidenza, del

Soccorso, del Deposito del Ritiro delle Vedove e Nubili, avevano orientato la propria

azione in favore delle donne di «civile condizione» , ossia appartenenti alle classi

medio-alte della società

t2,

nel corso dell '800 fu soprattutto l'attività della marchesa

Giulia di Barolo a provvedere alle giovani dei ceti popolari, attraverso un 'azione che

IO

G .

BERGOG LlO,

op. cit.,

pp.

99- 104; U.

LEVRA,

op.

cit.,

RP.

117-119.

I

Brevissimi cenlli direlfi alla gioventlÌ che frequenta le

scuole italiane intorno ai vani stati che da essa si possono

eleggere ed alle disposizioni con CIIi si devono abbracciare,

Torino,

G.

Marietti,

1837,

in DOME tCO MASSÈ,

Un pre-

210

cursore nel campo pedagogico. Il marchese di Barolo,

Alba,

Tip. Commerciale,

1941 ,

p. 76. Sulla città immorale, si

veda inoltre U. LEVRA,

op. cit.,

pp. 252-253.

12

DANtELA MALDI t,

Donne sole, "figlie raminghe",

"convertite" e "forzate". Aspetti assistenziali nella Torino di

fine Settecento,

in

«Il

Risorgimento» , 2

(1980);

SA DRA