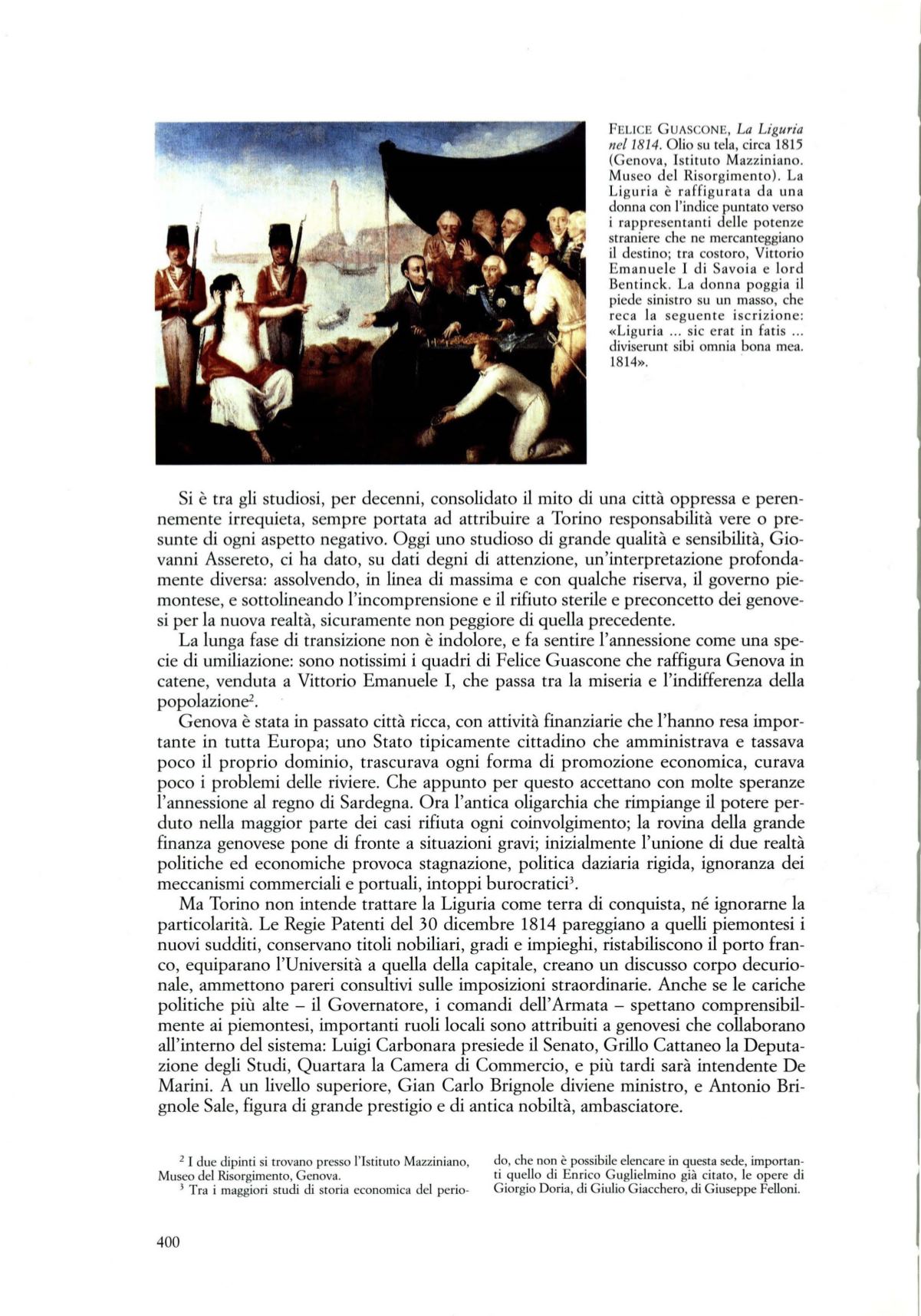

FELICE GUASCONE,

La Liguria

nel

1814. Olio su tela, circa 1815

(Genova, Istituto Mazziniano.

Museo del Risorgimento) . La

Liguria è raffigurata da una

donna con l'indice puntato verso

i rappresentanti delle potenze

straniere che ne mercanteggiano

il

destino; tra costoro, Vittorio

Emanuele I di Savoia e lord

Bentinck. La donna poggia il

piede sinistro su un masso, che

reca la seguente iscrizione:

«Liguria ... sic erat in fatis ...

diviserunt sibi omnia bona mea.

1814».

Si

è

tra gli studiosi, per decenni, consolidato il mito di una città oppressa e peren–

nemente irrequieta, sempre portata ad attribuire a Torino responsabilità vere o pre–

sunte di ogni aspetto negativo. Oggi uno studioso di grande qualità e sensibilità, Gio–

vanni Assereto, ci ha dato, su dati degni di attenzione, un'interpretazione profonda–

mente diversa: assolvendo, in linea di massima e con qualche riserva, il governo pie–

montese, e sottolineando l'incomprensione e il rifiuto sterile e preconcetto dei genove–

si per la nuova realtà, sicuramente non peggiore di quella precedente.

La lunga fase di transizione non è indolore, e fa sentire l'annessione come una spe–

cie di umiliazione: sono notissimi i quadri di Felice Guascone che raffigura Genova in

catene, venduta a Vittorio Emanuele

I,

che passa tra la miseria e l'indifferenza della

popolazione2.

Genova è stata in passato città ricca, con attività finanziarie che l'hanno resa impor–

tante in tutta Europa; uno Stato tipicamente cittadino che amministrava e tassava

poco

il

proprio dominio, trascurava ogni forma di promozione economica, curava

poco i problemi delle riviere. Che appunto per questo accettano con molte speranze

l'annessione al regno di Sardegna. Ora l'antica oligarchia che rimpiange il potere per–

duto nella maggior parte dei casi rifiuta ogni coinvolgimento; la rovina della grande

finanza genovese pone di fronte a situazioni gravi; inizialmente l'unione di due realtà

politiche ed economiche provoca stagnazione, politica daziaria rigida, ignoranza dei

meccanismi commerciali e portuali, intoppi burocratici

3 .

Ma Torino non intende trattare la Liguria come terra di conquista, né ignorarne la

particolarità. Le Regie Patenti del 30 dicembre

1814

pareggiano a quelli piemontesi i

nuovi sudditi, conservano titoli nobiliari, gradi e impieghi, ristabiliscono il porto fran–

co, equiparano l'Università a quella della capitale, creano un discusso corpo decurio–

naIe, ammettono pareri consultivi sulle imposizioni straordinarie. Anche se le cariche

politiche più alte -

il

Governatore, i comandi dell'Armata - spettano comprensibil–

mente ai piemontesi, importanti ruoli locali sono attribuiti a genovesi che collaborano

all'interno del sistema: Luigi Carbonara presiede il Senato, Grillo Cattaneo la Deputa–

zione degli Studi, Quartara la Camera di Commercio, e più tardi sarà intendente De

Marini. A un livello superiore, Gian Carlo Brignole diviene ministro, e Antonio Bri–

gnole Sale, figura di grande prestigio e di antica nobiltà, ambasciatore.

2

I due dipinti si trovano presso l'Istituto Mazziniano,

Museo del Risorgimento, Genova.

3

Tra i maggiori studi di storia economica del perio-

400

do, che non è possibile elencare

in

questa sede, importan–

ti quello di Enrico Guglielmino già citato, le opere di

G iorgio Doria, di Giulio Giacchero, di Giuseppe Felloni.