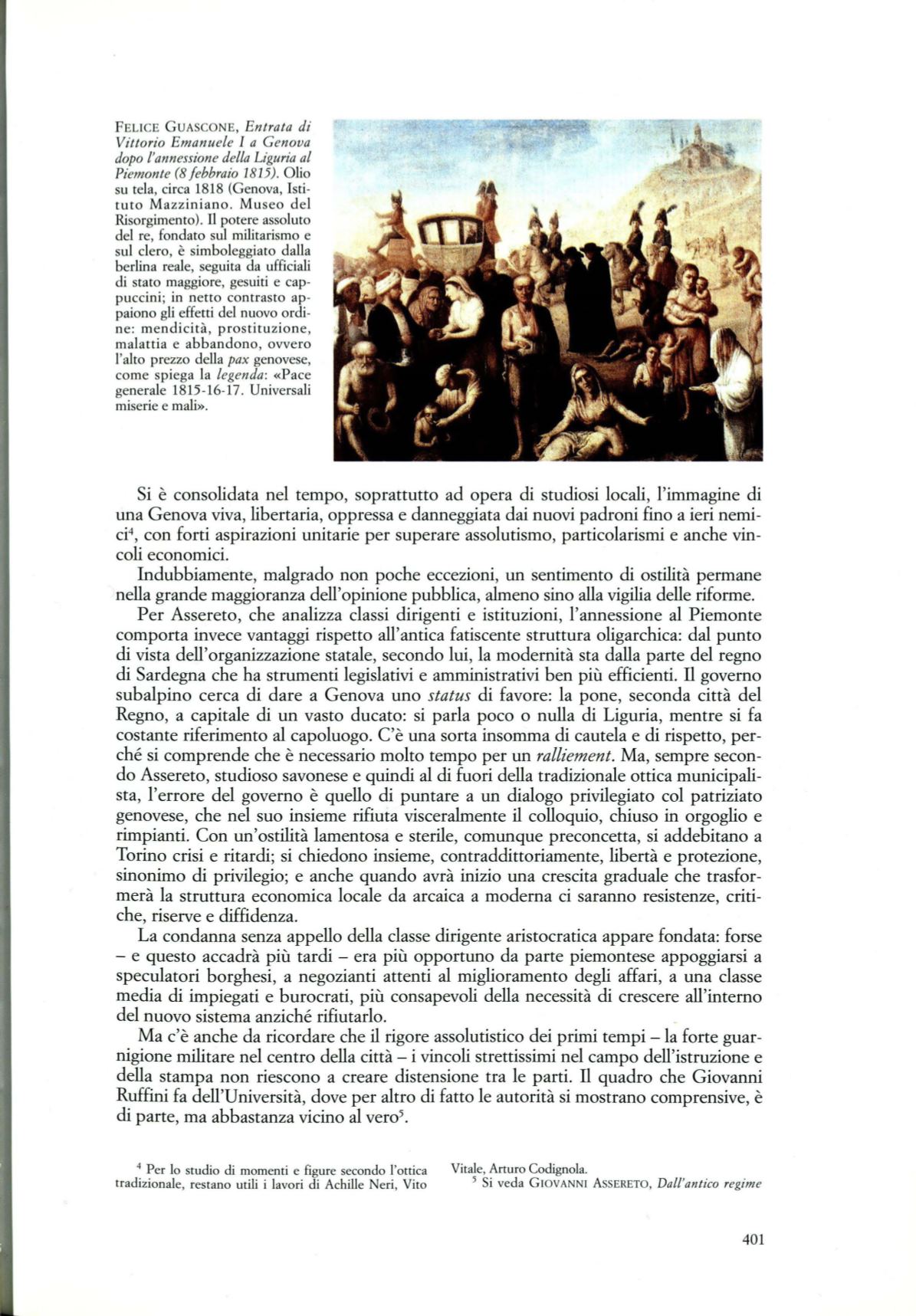

FELICE GUASCONE,

Entrata di

Vittorio Emanuele I a Genova

dopo l'annessione della Liguria al

Piemonte

(8

f ebbraio

1815). Olio

su tela, circa 1818 (Genova, Isti–

tuto Mazziniano . Museo del

Risorgimento). Il potere assoluto

del re, fondato sul militarismo e

sul clero, è simboleggiato dalla

berlina reale, seguita da ufficiali

di stato maggiore, gesuiti e cap–

puccini; in netto contrasto ap–

paiono gli effetti del nuovo ordi–

ne: mendicità, prostituzione,

malattia e abbandono, ovvero

l'alto prezzo della

pax

genovese,

come spiega la

legenda:

«Pace

generale 1815-16-17. Universali

miserie e mali».

Si è consolidata nel tempo, soprattutto ad opera di studiosi locali, l'immagine di

una Genova viva, libertaria, oppressa e danneggiata dai nuovi padroni fino a ieri nemi–

ci\ con forti aspirazioni unitarie per superare assolutismo, particolarismi e anche vin–

coli economici.

Indubbiamente, malgrado non poche eccezioni, un sentimento di ostilità permane

nella grande maggioranza dell'opinione pubblica, almeno sino alla vigilia delle riforme.

Per Assereto, che analizza classi dirigenti e istituzioni, 1'annessione al Piemonte

comporta invece vantaggi rispetto all' antica fatiscente struttura oligarchica: dal punto

di vista dell'organizzazione statale, secondo lui, la modernità sta dalla parte del regno

di Sardegna che ha strumenti legislativi e amministrativi ben più efficienti. Il governo

subalpino cerca di dare a Genova uno

status

di favore: la pone, seconda città del

Regno, a capitale di un vasto ducato: si parla poco o nulla di Liguria, mentre si fa

costante riferimento al capoluogo. C'è una sorta insomma di cautela e di rispetto, per–

ché si comprende che è necessario molto tempo per un

ralliement.

Ma, sempre secon–

do Assereto, studioso savonese e quindi al di fuori della tradizionale ottica municipali–

sta, l'errore del governo è quello di puntare a un dialogo privilegiato col patriziato

genovese, che nel suo insieme rifiuta visceralmente il colloquio, chiuso in orgoglio e

rimpianti. Con un' ostilità lamentosa e sterile, comunque preconcetta, si addebitano a

Torino crisi e ritardi; si chiedono insieme, contraddittoriamente, libertà e protezione,

sinonimo di privilegio; e anche quando avrà inizio una crescita graduale che trasfor–

merà la struttura economica locale da arcaica a moderna ci saranno resistenze, criti–

che, riserve e diffidenza.

La condanna senza appello della classe dirigente aristocratica appare fondata: forse

- e questo accadrà più tardi - era più opportuno da parte piemontese appoggiarsi a

speculatori borghesi, a negozianti attenti al miglioramento degli affari, a una classe

media di impiegati e burocrati, più consapevoli della necessità di crescere all'interno

del nuovo sistema anziché rifiutarlo.

Ma c'è anche da ricordare che il rigore assolutistico dei primi tempi -la forte guar–

nigione militare nel centro della città - i vincoli strettissimi nel campo dell'istruzione e

della stampa non riescono a creare distensione tra le parti. Il quadro che Giovanni

Ruffini fa dell'Università, dove per altro di fatto le autorità si mostrano comprensive, è

di parte, ma abbastanza vicino al ver0

5 .

4

Per lo studio di momenti e figure secondo l'ottica

tradizionale, restano utili i lavori di Achille Neri, Vito

Vitale, Arturo Codignola.

5

Si veda GIOVANNI ASSERETO,

Dall'antico regime

401