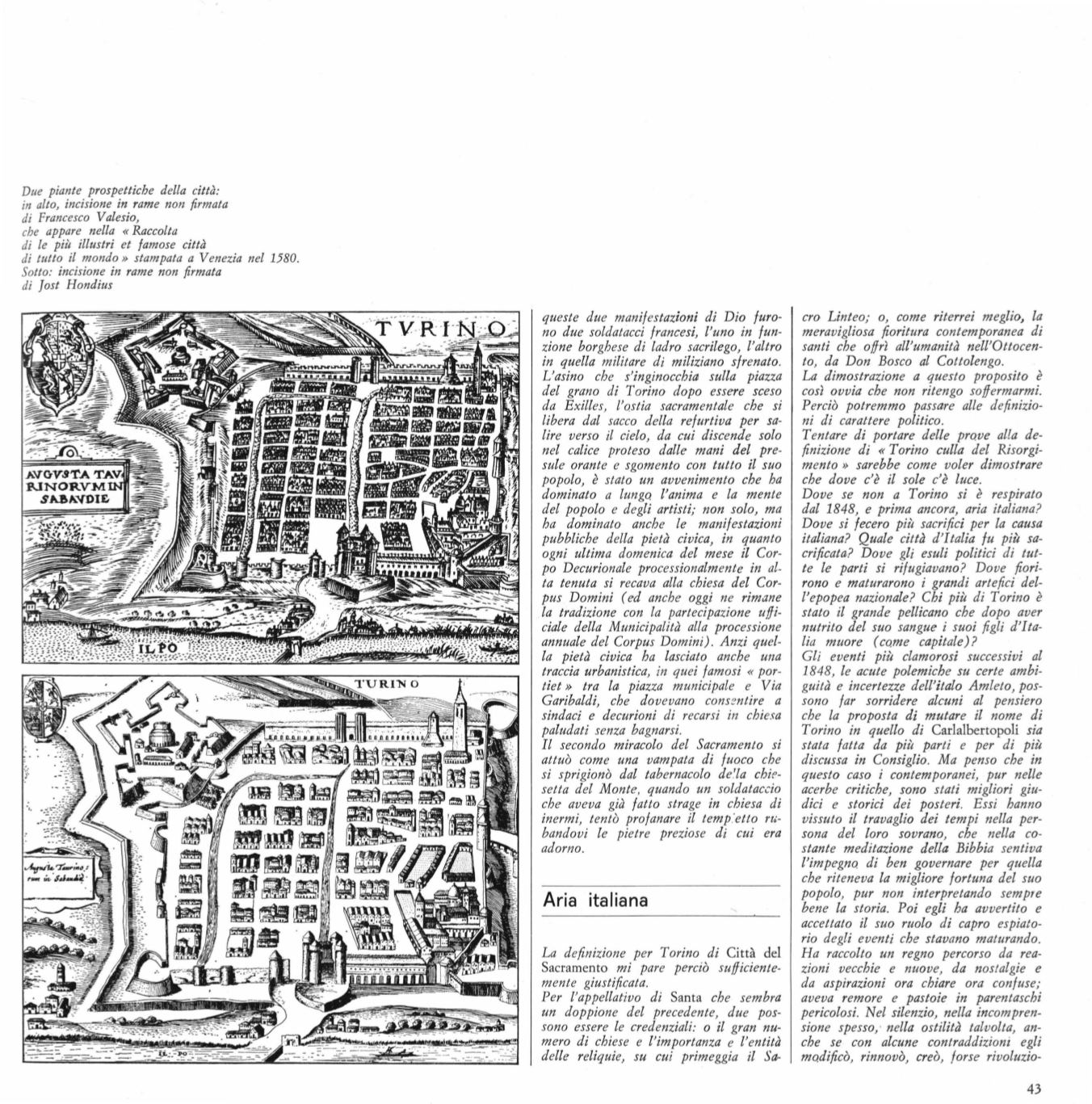

Due piante prospettiche della città:

in alto, incisione in rame non firmata

di Francesco Valesio,

che appare nella «Raccolta

di le più illustri et famose città

di tutto il mondo» stampata a Venezia nel

1580.

Sotto: incisione in rame non firmata

di ]ost Hondius

queste due manifestazioni di Dio furo–

no due soldatacci francesi, l'uno in fun–

zione borghese di ladro sacrilego, l'altro

in quella militare di miliziano sfrenato.

L'asino che s'inginocchia sulla piazza

del grano di Torino dopo essere sceso

da Exilles, l'ostia sacramentale che si

libera dal sacco della refurtiva per sa–

lire verso il cielo, da cui discende solo

nel calice proteso dalle mani del pre–

sule arante e sgomento con tutto il suo

popolo, è stato un avvenimento che ha

dominato a lungo l'anima e la mente

del popolo e degli artisti; non solo, ma

ha dominato anche le manifestazioni

pubbliche della pietà civica, in quanto

ogni ultima domenica del mese il Cor–

po Decurionale processionalmente in al–

ta tenuta si recava alla chiesa del Cor–

pus Domini (ed anche oggi ne rimane

la tradizione con la partecipazione uffi–

ciale della Municipalità alla processione

annuale del Corpus Domini) . Anzi quel–

la pietà civica ha lasciato anche una

traccia urbanistica, in quei famosi

«

por–

tiet» tra la piazza municipale e Via

Garibaldi, che dovevano cons?ntire a

sindaci e decurioni di recarsi in chiesa

paludati senza bagnarsi.

Il secondo miracolo del Sacramento si

attuò come una vampata di fuoco che

si sprigionò dal tabernacolo de'la chif–

setta del Monte, quando un soldataccio

che aveva già fatto strage in chiesa di

inermi, tentò profanare il temp.·etto ru–

bandovi le pietre preziose di cui era

adorno .

Aria italiana

La definizione per Torino di

Città del

Sacramento

mi pare perciò sufficiente–

mente giustificata.

Per l'appellativo di

Santa

che sembra

un doppione del precedente, due pos–

sono essere le credenziali: o il gran nu–

mero di chiese e l'importanza e l'entità

delle reliquie, su cui primeggia il Sa-

ero Linteo; o, come riterrei meglio, la

meravigliosa fioritura contemporanea di

santi che offrì all'umanità nell'Ottocen–

to, da Don Bosco al Cottolengo.

La dimostrazione a questo proposito è

così ovvia che non ritengo soffermarmi.

Perciò potremmo passare alle definizio–

ni di carattere politico.

Tentare di portare delle prove alla de–

finizione di

«T

orino culla del Risorgi–

mento» sarebbe come voler dimostrare

che dove c'è il sole c'è luce.

Dove se non a Torino si è respirato

dal

1848,

e prima ancora, aria italiana?

Dove si fecero più sacrifici per la causa

italiana? Quale città d'Italia fu più sa–

crificata? Dove gli esuli politici di tut–

te le parti si rifugiavano? Dove fiori–

rono e maturarono i grandi artefici del–

l'epopea nazionale? Chi più di Torino è

stato il grande pellicano che dopo aver

nutrito del suo sangue i suoi figli d'Ita–

lia muore (come capitale)?

Gli eventi più clamorosi successivi al

1848, le acute polemiche su certe ambi–

guità e incertezze dell'italo Amleto, pos–

sono far sorridere alcuni al pensiero

che la proposta di mutare il nome di

T

orino in quello di

Carlalbertopoli

sia

stata fatta da più parti e per di più

discussa in Consiglio. Ma penso che in

questo caso i contemporanei, pur nelle

acerbe critiche, sono stati migliori giu–

dici e storici dei posteri. Essi hanno

vissuto il travaglio dei tempi nella per–

sona del loro sovrano, che nella co–

stante meditazione della Bibbia sentiva

l'impegno di ben governare per quella

che riteneva la migliore fortuna del suo

popolo, pur non interpretando sempre

bene la storia. Poi egli ha avvertito e

accettato il suo ruolo di capro espiato–

rio degli eventi che stavano maturando.

Ha raccolto un regno percorso da rea–

zioni vecchie e nuove, da nostalgie e

da aspirazioni ora chiare ora confuse;

aveva remare e pastoie in parentaschi

pericolosi. Nel silenzio, nella incompren–

sione spesso, ' nella ostilità ta[.volta, an–

che se con alcune contraddizioni egli

modificò, rinnovò, creò, forse rivoluzio-

43