nòrispetto ai tempi,: ma mentre lo Sta–

tuto fu per gli altri paesi un punto di

partenza, per il Piemonte fu il punto

di arrivo di un processo che era già

in atto da anni. A questo punto ecco

la proposta di Carlalbertopoli, petizione

discussa alla Camera il

21

agosto 1849,

nel momento più tragico. L'anno prima

già qualcuno aveva capito, anche nella

sciagura, il silenzioso cammino del re

- bestemmiato e pianto

-

verso la

nuova storia, e aveva proposto una sot–

toscrizione pubblica per erigergli un mo–

numento. La proposta trQvò largo se–

guito pur dopo i tristi eventi del '49,

ma si sa che quando dei progetti s'im–

padroniscono le Commissioni la loro at–

tuazione è problematica. Quasi per un

fatale destino tutto fu problematico e

amletico nei riguardi del

«

Re T enten–

na

»,

e anche il monumento richiese tre

concorsi e .quattro progetti c dibattiti

a non finire sulla sua collocazione, che

oscillò tra piazza Castello, piazzetta rea–

le, piazza Emanuele Filiberto, e piazza

d'Armi. Per puntualizzare il caso, dob–

biamo dire che il monumento del Ma–

rocchetti in piazza Carlo Alberto, da

quando fu inaugurato nel

1856,

è in

attesa che gli organi competenti deli–

berino tutti i provvedimenti per spo–

stare i Dioscuri dalla cancellata reale,

per potervi essere installato nel bel

mezzo!

Capitale dell'auto

Dagli appellativi storici e mitologici do–

vremmo passare alla serie di quelli ine–

renti alla natura pratica, economica, pro –

duttiva' pionieristica di Torino, quelli

che l'han fatta definire «città dalle

grandi iniziative e dai forti propositi »

Ma per dare validità dimostrativa alle

qualifiche di

Grissinopoli, Bicerinopoli,

Vermutopoli, Gianduiopoli, Elettropoli,

Capitale dell'auto, o

di rinnovare per

lei il nQme di

Industria ,

dovrei fare

44

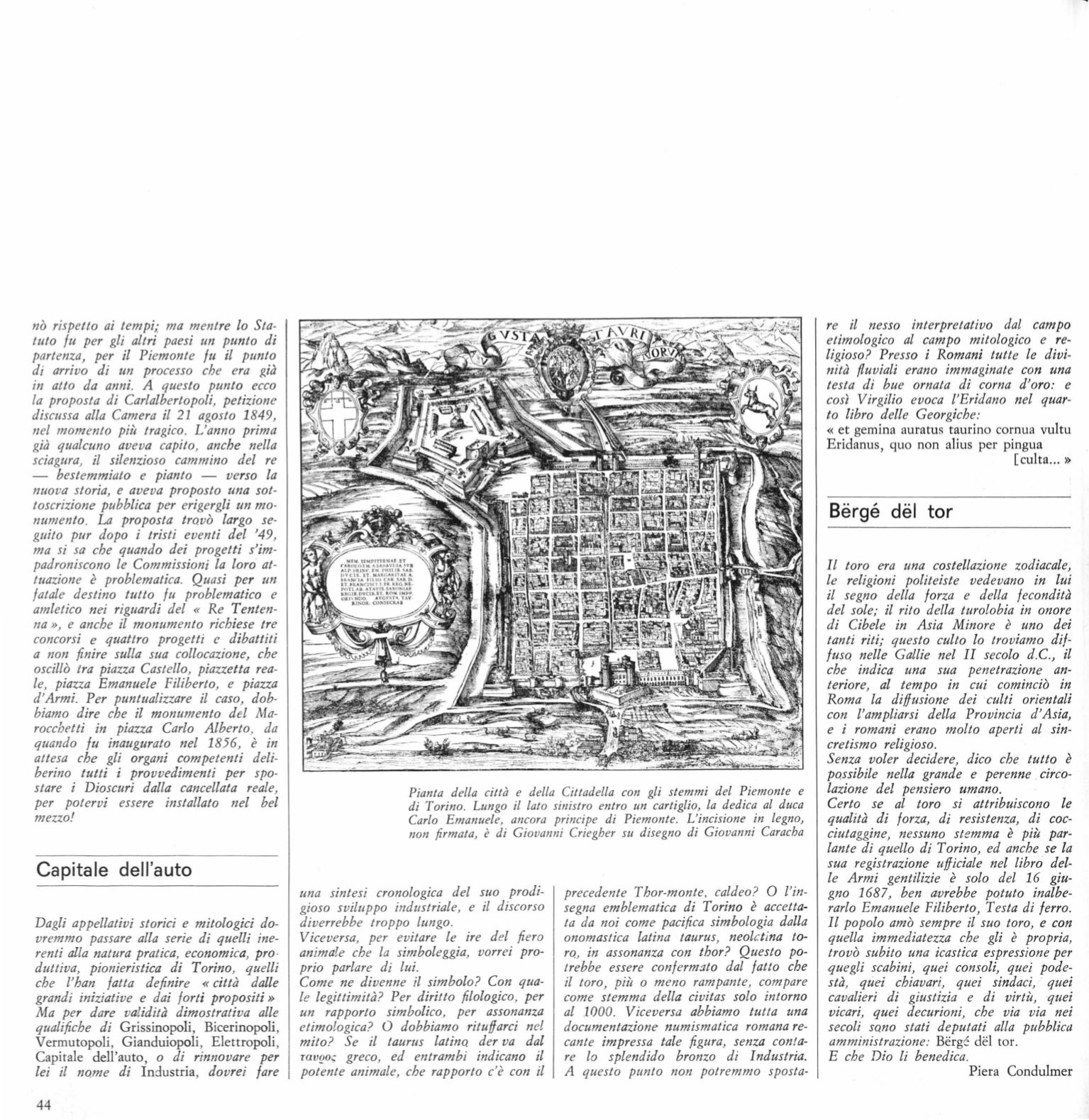

Pianta deLLa città e deLLa CittadeLLa con gli stemmi del Piemonte e

di Torino. Lungo il lato sinistro entro un cartiglio, la dedica al duca

Carlo Emanuele, ancora principe di Piemonte. L'incisione in legno,

non firmata,

è

di Giovanni Crieghe,. su disegno di Giovanni Caracha

una sintesi cronologica del suo prodi–

gioso sviluppo industriale, e il discorso

diverrebbe troppo lungo .

Viceversa, per evitare le ire del fi ero

animale che la simboleggia, vorrei pro–

prio parlare di lui.

Come ne divenne il simbolo? Con qua–

le legittimità? Per diritto filologico , per

un rapporto simbolico, per assonanza

etimologica?

O

dobbiamo rituffarci nel

mito? Se il taurus latinQ der va dal

ravQoç greco, ed entrambi indicano il

potente animale, che rapporto c'è con il

precedente Thor-monte, caldeo?

O

l'in–

segna emblematica di Torino è accetta–

ta da noi come pacifica simbologia dalla

onomastica latina taurus, neolctina to–

rQ, in assonanza con thor? Questo po–

trebbe essere confermato dal fatto che

il toro, più

o

meno rampante, compare

come stemma della civitas solo intorno

al .1000. Viceversa abbiamo tutta una

documentazione numismatica romana re–

cante impressa tale figura, senza conta–

re lo splendido bronzo di Industria.

A questo punto non potremmo sposta-

re il nesso interpretativo dal campo

etimologico

al

campo mitologico e re–

ligioso? Presso i Romani tutte le divi–

nità fluviali erano immaginate con una

testa di bue ornata di corna d'oro: e

così Virgilio evoca l'Eridano nel quar–

to libro delle Georgiche:

«

et gemina auratus taurino coroua vultu

Eridanus, quo non alius per pingua

[culta...

»

Bergé del tor

I!

toro era una costellazione zodiacale,

le religioni politeiste vedevano in lui

il segno della forza e della fecondità

del sole; il rito della turolobia in onore

di Cibele in Asia Minore è uno dei

tanti riti; questo culto lo troviamo dif–

fUSQ nelle Gallie nel II secolo d.C., il

che indica una sua penetrazione an–

teriore, al tempo in cui cominciò in

Roma la diffusione dei culti orientali

con l'ampliarsi della Provincia d'Asia,

e i romani erano molto aperti al sin–

cretismo religioso.

Senza voler decidere, dico che tutto è

pQssibile nella grande e perenne circo–

lazione del pensiero umano.

Certo se al toro si attribuiscono le

qualità di forza, di resistenza, di coc–

ciutaggine, nessuno stemma

è

più par–

lante di quello di Torino, ed anche se la

sua registrazione ufficiale nel libro del–

le Armi gentilizie

è

solo del

16

giu–

gno

1687,

ben avrebbe potuto inalbe–

rarlo Emanuele Filiberto, Testa di ferro .

I!

popolo amò sempre il suo toro, e con

quella immediatezza che gli

è

propria,

trovò subito una icastica espressione per

quegli scabini, quei consoli, quei pode–

stà, quei chiavari, quei sindaci, quei

cavalieri di giustizia e di virtù, quei

vicari, quei decurioni, che via via nei

secoli SQno stati deputati alla pubblica

amministrazione:

Bergé deI toro

E

che Dio li benedica.

Piera Condulmer