Delegò un inviato a Torino a prenderne

possesso,

il

Chierico Guichardi (12-17

gennaio 1295), nè fece una breve tappa

nella

«

Domus de forcia » se non con i

due fratelli, Pietro ed Amedeo, tre anni

dopo.

Da allora in poi, per quasi un secolo,

i conti dei chiavari non registrarono

spese imposte da opere di rilievo circa

le trasformazioni edilizie del Castello,

dal che si può dèdurre come esso (ed in

ciò concordano le cronache) fosse stato

utilizzato soltanto sporadicamente quale

residenza principesca, e cioè in occasione

di nozze (per es. quelle di Galeazzo Vi-

battaglia di Chioggia (1381), capolavoro

de'lla saggezza diplomatica di Amedeo VI.

Un progetto di ampliamento di vaste pro–

porzioni (sì che la mole dell'edificio ne

risultò praticamente duplicata rispetto

al passato), venne concepito ed avviato

ad attuazione da Ludovico, ultimo prin–

cipe del ramo Savoia-Acaja, signore del

Piemonte, succeduto al fratello Giaco–

mo nel 1402. Dobbiamo a lui, nonostan–

te avesse mantenuto per capitale Pine–

rolo, il prolungamento del castello (sal–

dato a nord ed a sud alla cinta muraria

della città) in direzione di via Po, e

ciò anzitutto per scopi difensivi, giacchè

a ciò provvidero i suoi cugIni e succes–

sori del ramo Sabaudo primogenito, figli

del primo Duca Amedeo VIII, il quale

il 10 gennaio 1419, proprio nel castello

di Porta Fibellona, scortato da un mi–

gliaio di lance, proclamava dinnanzi ai

feudatari ed ai sindaci delle città, già

soggette a Ludovico, e convenuti a ren–

dergli omaggio, l'incorporazione nel Du–

cato di Savoia del Piemonte, che da

quella data, afferma il Cognasso

(Storia

di Torino,

editore Martello, Milano,

1959), si trasforma da espressione geo–

grafica in unità politica che :

«da Aosta,

da Ivrea, da Biella scendeva attraverso

......,-",.. r: 1. .......

,-.t. _"........_...

..J",

,_o

-~~"""''''.r---

tr~

__"""'--"""-- ___

--.. ~.~~~.J.,-1'-

...

,-w"-_J-ltt

~.;,

.""""'~J

__

.I},..,...,.~,"'J,p;o.,

....,'_..

."..-.,~

................

.JIWII,._.",.t<''-''''HHI;"".....

t.~J.'..",.j

...

,..w-

.1,,1_......

a...,-

'*,.~_r.."

..

_.~w,...."",

..(,••

_.,t,.,.• ..-

,.A.. ..

~-.llw'-,...~~

..

.t",f~_

..

...-..J"II"._~~:Àf:!"",...-·.-

..

b_~"If'W~~

p~.IJ1,...,._,

..

,~"

,"_,,,4-.J_~,"""-

m'

,Iù.

h .....

~

••

f~/,"#~

.....

'~

....c..;.-.

fa--..._~~-...-

.............,..,.......,........

·IoII;_.,..,.,..-r"!'I"n

.."j....

...

~

..........

.lI.......

,,_~. ,...... ~~~~._

....

.t:~

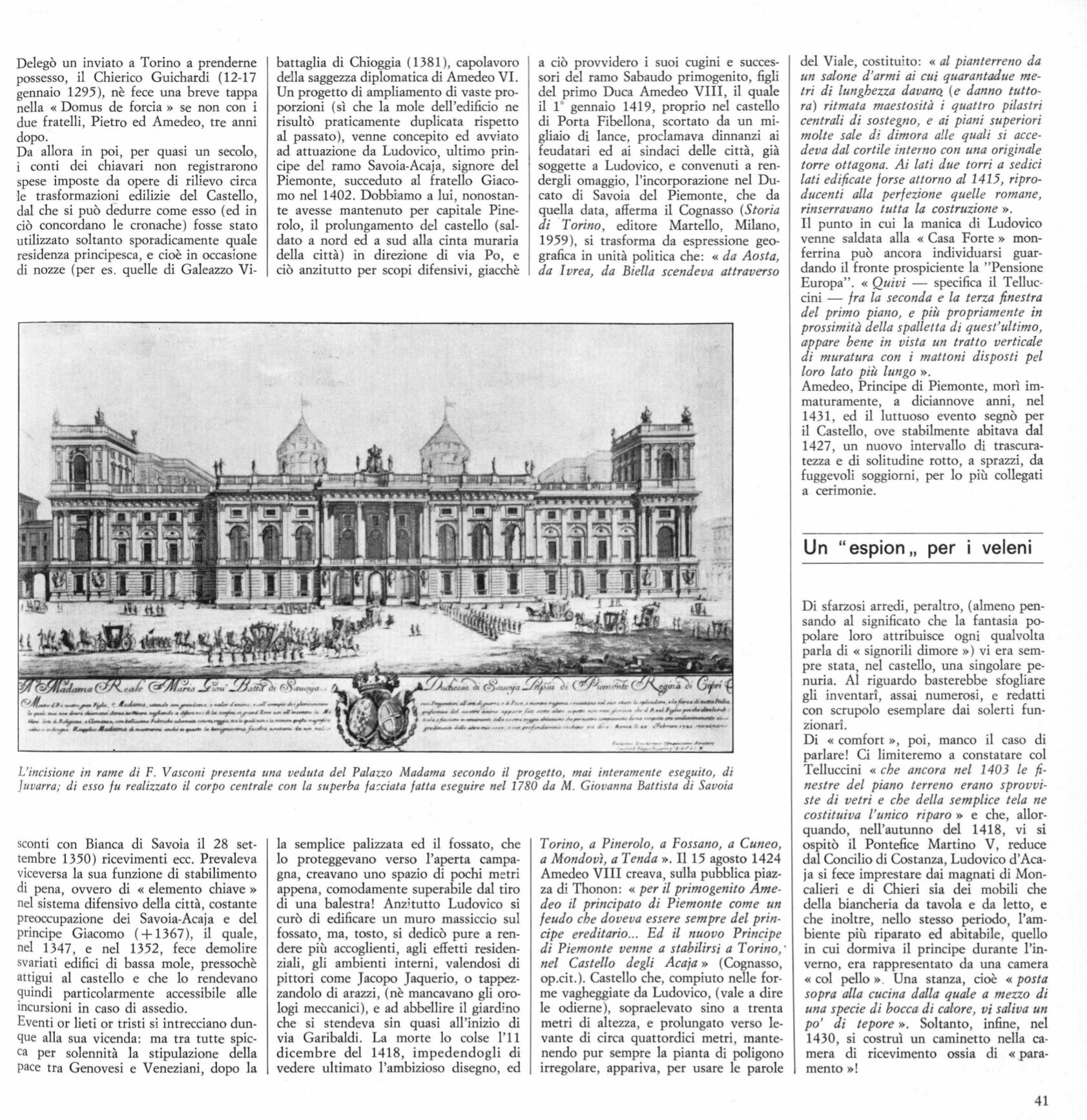

L'incisione in rame di

F.

Vasconi presenta una veduta del Palazzo Madama secondo il progetto, mal mteramente eseguito, di

Juvarra; di esso fu realizzato il corpo centrale con la superba fa,:ciata fatta eseguire nel

1780

da M. Giovanna Battista di Savoia

sconti con Bianca di Savoia il 28 set–

tembre 1350) ricevimenti ecc. Prevaleva

viceversa la sua funzione di stabilimento

di pena, ovvero di «elemento chiave»

nel sistema difensivo della città, costante

preoccupazione dei Savoia-Acaja e del

principe Giacomo

(+

1367), il quale,

nel 1347 , e nel 1352, fece demolire

svariati edifici di bassa mole, pressochè

attigui al castello e che lo rendevano

quindi particolarmente accessibile alle

incursioni in caso di assedio.

Eventi or lieti or tristi si intrecciano dun–

que alla sua vicenda: ma tra tutte spic–

ca per solennità la stipulazione della

pace tra Genovesi e Veneziani, dopo la

la semplice palizzata ed il fossato, che

lo proteggevano verso l'aperta campa–

gna, creavano uno spazio di pochi metri

appena, comodamente superabile dal tiro

di una balestra! Anzitutto Ludovico si

curò di edificare un muro massiccio sul

fossato, ma, tosto, si dedicò pure a ren–

dere più accoglienti, agli effetti residen–

ziali, gli ambienti interni, valendosi di

pittori come Jacopo Jaquerio, o tappez–

zandolo di arazzi, (nè mancavano gli oro–

logi meccanici), e ad abbellire il giardino

che si stendeva sin quasi all'inizio di

via Garibaldi. La morte lo colse

1'11

dicembre del 1418, impedendogli di

vedere ultimato l'ambizioso disegno, ed

Torino, a Pinerolo, a Fossano, a Cuneo,

a Mondovì, a Tenda

».1115 agosto 1424

Amedeo VIII creava, suUa pubblica piaz–

za di Thonon:

«per il primogenito Ame–

deo il principato di Piemonte come un

feudo che doveva essere sempre del prin–

cipe ereditario... Ed il nuovo Prinçjpe

di Piemonte venne a stabilirsi a Torino, '

nel Castello degli Acaja»

(Cognasso,

op.cit.). Castello che, compiuto nelle for–

me vagheggiate 9a Ludovico, (vale a dire

le odierne), sopraelevato sino a trenta

metri di altezza, e prolungato verso le–

vante di circa quattordici metri, mante–

nendo pur sempre la pianta di poligono

irregolare, appariva, per usare le parole

del Viale, costituito:

«al pianterreno da

un salone d'armi ai cui quarantadue me–

tri di lunghezza davanQ (e danno tutto–

ra) ritmata maestosità i quattro pilastri

centrali di sostegno, e ai piani superiori

molte sale di dimora aile quali si acce–

deva dal cortile interno con una originale

torre ottagona. Ai lati due torri a sedici

lati edificate forse attorno al

1415,

ripro–

ducenti alla perfezione quelle romane,

rinserravano tutta la costruzione

».

n

punto in cui la manica di Ludovico

venne s'aldata alla

«

Casa Forte» mon–

ferrina può ancora individuarsi guar–

dando

il

fronte prospiciente la "Pensione

Europa". «

Quivi

-

specifica

il

Telluc–

cini -

fra la seconda e la terza finestra

del primo piano, e più propriamente in

prossimità della spalletta di quest'ultimo,

appare bene in vista un tratto verticale

di muratura con i mattoni disposti pel

loro lato più lungo

».

Amedeo, Principe di Piemonte, morì im–

maturamente, a diciannove anni, nel

1431 , ed il luttuoso evento segnò per

ii

Castello, ove stabilmente abitava dal

1427, un nuovo intervallo di trascura–

tezza e di solitudine rotto, a sprazzi, da

fuggevoli soggiorni, per lo più collegati

a cerimonie.

Un "espion" per veleni

Di sfarzosi arredi, peraltro, (almeno pen–

sando

al

significato che la fantasia po–

polare loro attribuisce ogni qualvolta

parla di « signorili dimore») vi era sem–

pre stata, nel castello, una singolare pe–

nuria. Al riguardo basterebbe sfogliare

gli inventarì, assai numerosi, e redatti

con scrupolo esemplare dai solerti fun-

zlOnarr.

Di «comfort» , poi, manco

il

caso di

parlare!

Ci

limiteremo a constatare col

Telluccini

«che ancora nel 1403 le fi–

nestre del piano terreno erano sprovvi–

ste di vetri e che della semplice tela ne

costituiva l'unico riparo»

e che, allor–

quando, nell'autunno del 1418, vi si

ospitò

il

Pontefice Martino V, reduce

dal Concilio di Costanza, Ludovico d'Aca–

ja si fece imprestare dai magnati di Mon–

calieri e di Chieri sia dei mobili che

della biancheria da tavola e da letto, e

che inoltre, nello stesso periodo, l'am–

biente più riparato ed abitabile, quello

in cui dormiva

il

principe durante l'in–

verno, era rappresentato da una camera

«col pello ». Una stanza, cioè

«posta

sopra alla cucina dalla quale a mezzo di

una specie di bocca di calore, vi saliva un

po' di tepore

». Soltanto, infine, nel

1430, si costruì un caminetto nella ca–

mera di ricevimento ossia di «para-

mento »!

41