gioni, le pareti di alcune stanze; ad altre

conferivano maggior fastosità tappezze–

rie di corame d'Olanda decorato di fiori

e di frutti rilevati e dipinti; e a tutti gli

ambienti aggiungevano fasto e decoro

preziosi arazzi fiamminghi, molti dipinti,

sculture, splendidi apparati d'argento,

mobili d'ogni genere

». Così nell'agile,

ma densa monografia, di recente dedica–

ta dall'illustre studioso a Palazzo Ma–

dama nella Collana

I Tesori

(Edizioni

Sadea-Sansoni, Firenze, 1966).

Spenta Maria Cristina la denominazione

di « Madama Reale » ed

il

ruolo di « Du–

chessa Reggente », in nome del figlio

Vittorio Amedeo II , passarono alla nuo-

l'atrio, e lo sca,]one (secondo

il

progetto

del messinese «un vel di marmi bian–

chi» avrebbe dovuto fasciare pure la

rosseggiante fronte quattrocentesca di

levante), e di una falange di frescanti, sti–

pettai e stuccatori insigni, acquisì lo

splendore che tuttora conserva. La foltis–

sima bibliografia oggi a disposizione del

lettore sull'argomento, ci esime dall'at–

tardarci qui su più minuti dettagli.

La seconda Madama Reale morì ottan–

tenne

il

15 marzo 1724 . Progetti di

completamento benché senza grandi va–

rianti all'idea juvarriana non mancarono

nel corso del Sec. XVIII. Ne elaborò uno

Benedetto Alfieri (studiato da Giovanni

rale Jourdan, cui succedette

rl

Generale

Giacomo Menou, promotore nel 1805

di una analoga iniziativa. A far recedere

il

Jourdan da siffatti propositi provvide

la Contessa Anna di Balducco

(4),

moglie

del Conte Eugenio De Gregorj di Mar–

corengo, i cui pregi estetici esercitavano

un irresistibile ascendente sul gallico

condottiero. Il Menou poi restò persua–

so da una cordiale vigorosa manata na–

poleonica piovutagli sulle spalle... Cor–

diale sì, ma che non ammetteva repliche!

Pressochè inedito risulta ancora, vice–

versa, un «Piano Generale delle opere

proposte per la decorazione della Piazza

Castello in Torino» presentato aH'Ac-

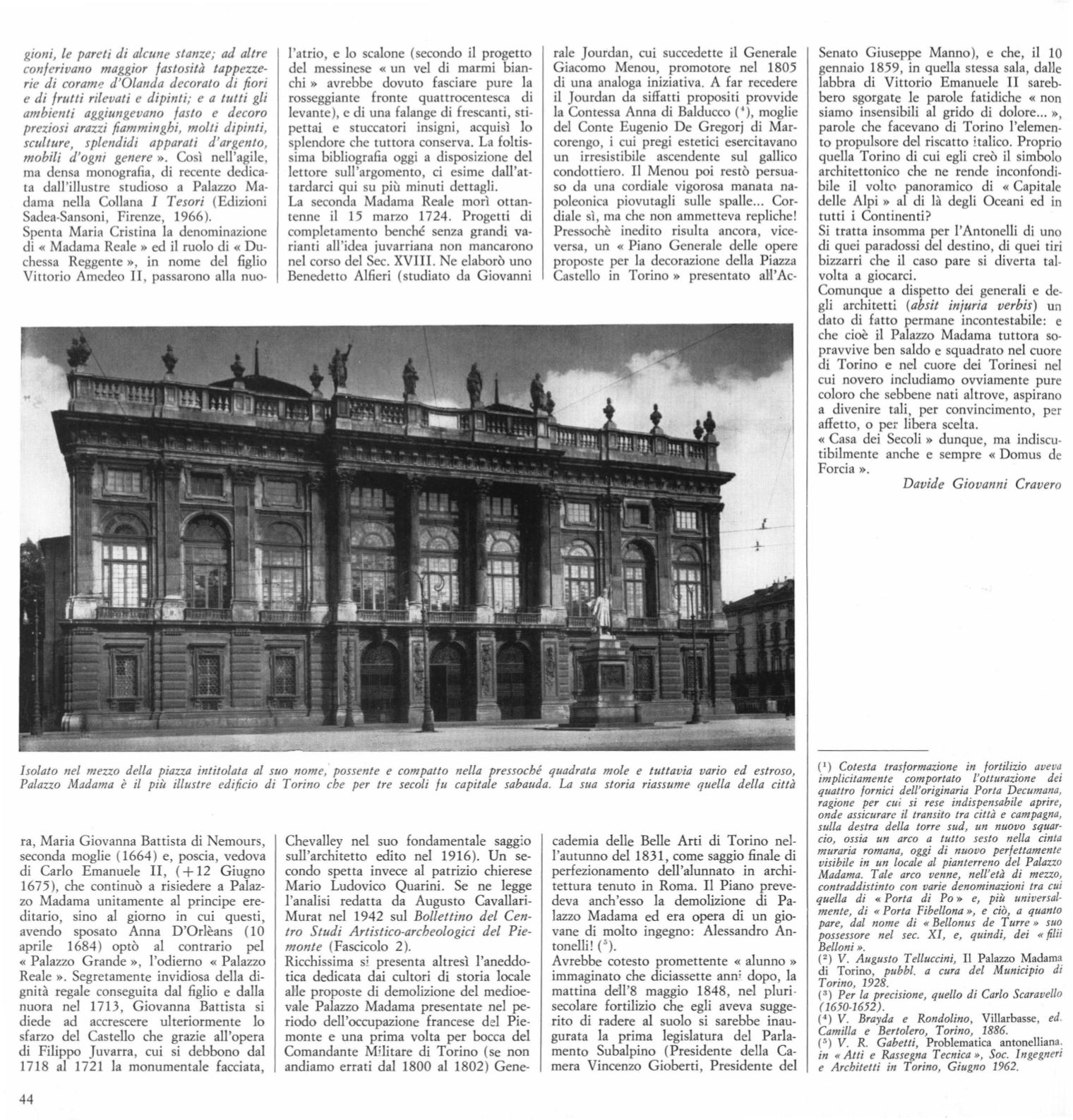

Isolato nel mezzo della piazza intitolata al suo nome," possente e compatto nella pressoché quadrata mole e tuttavia vario ed estroso,

Palazzo Madama è il più illustre edificio di Torino che per tre secoli tu capitale sabauda. La sua storia riassume- quella della città

ra, Maria Giovanna Battista di Nemours ,

seconda moglie (1664) e, poscia, vedova

di Carlo Emanuele II,

(+

12 Giugno

1675), che continuò a risiedere a Palaz–

zo Madama unitamente al principe ere–

ditario, sino al giorno in cui questi,

avendo sposato Anna D'Orlèans (lO

aprile 1684) optò al contrario pel

«Palazzo Grande », l'odierno «Palazzo

Reale ». Segretamente invidiosa della di–

gnità regale conseguita dal figlio e dalla

nuora nel 1713 , Giovanna Battista si

diede ad accrescere ulteriormente lo

sfarzo del Castello che grazie all'opera

di Filippo Juvarra, cui si debbono dal

1718 al 1721 la monumentale facciata,

44

Chevalley nel suo fondamentale saggio

sull'architetto edito nel 1916). Un se–

condo spetta invece al patrizio chierese

Mario Ludovico Quarini. Se ne legge

l'analisi redatta da Augusto Cavallari–

Murat nel 1942 sul

Bollettino del Cen–

tro Studi Artistico-archeologici del Pie–

monte

(Fascicolo 2).

Ricchissima si presenta altresì l'aneddo–

tica dedicata dai cultori di storia locale

aJtle proposte di demolizione del medioe–

vale Palazzo Madama presentate nel pe–

riodo dell'occupazione francese del Pie–

monte e una prima volta per bocca del

Comandante Militare di Torino (se non

andiamo errati dal 1800 al 1802) Gene-

cademia delle Belle Arti di Torino nel–

l'autunno del 1831, come saggio finale di

perfezionamento dell'a.Junnato in archi–

tettura tenuto in Roma. Il Piano preve–

deva anch'esso la demolizione di Pa–

lazzo Madama ed era opera di un gio–

vane di molto ingegno: Alessandro An–

tonelli! (").

Avrebbe cotesto promettente « alunno»

immaginato che diciassette anni. dopo, la

mattina dell'8 maggio 1848, nel pluri .

secolare fortilizio che egli aveva sugge–

rito di radere al suolo si sarebbe inau–

gurata la prima legislatura del Parla–

mento Subalpino (Presidente della Ca–

mera Vincenzo Gioberti, Presidente del

Senato Giuseppe Manno), e che,

il

lO

gennaio 1859, in quella stessa sala, daBe

labbra di Vittorio Emanuele II sareb–

bero sgorgate le parole fatidiche « non

siamo insensibili al grido di dolore... »,

parole che facevano di Torino l'elemen–

to propulsore del riscatto italico. Proprio

quella Torino di cui egli creò il simbolo

architettonico che ne rende inconfondi–

bile

il

volto panoramico di «Capitale

delle Alpi» al di là degli Oceani ed in

tutti i Continenti?

Si tratta insomma per l'Antonelli di uno

di quei paradossi del destino, di quei tiri

bizzarri che

il

caso pare si diverta tal–

volta a giocarci.

Comunque a dispetto dei generali e de–

gli architetti

(absit injuria verbis)

un

dato di fatto permane incontestabile: e

che cioè

il

Palazzo Madama tuttora so–

pravvive ben saldo e squadrato nel cuore

di Torino e nel cuore dei Torinesi nel

cui novero includiamo ovviamente pure

coloro che sebbene nati altrove, aspirano

a divenire tali , per convincimento, per

affetto, o per libera scelta.

« Casa dei Secoli» dunque, ma indiscu–

tibilmente anche e sempre « Domus de

Forcia ».

Davide Giovanni Cravero

(')

Cotesta trasformazione in fortilizio aveva

implicitamente comportato l'otturazione dei

quattro fornici dell'originaria Porta Decumana,

ragione per cui si rese indispensabile aprire,

onde assicurare il transito tra città e campagna,

sulla destra della torre sud, un nuovo squar–

cio, ossia un arco a tutto sesto nella cinta

muraria romana, oggi di nuovo perfettamente

visibile in un locale al pianterreno del Palauo

Madama. Tale arco venne, nell'età di mezzo,

contraddistinto con varie denominazioni tra cui

quella di «Porta di Po» e, più universal–

mente, di «Porta Fibellona

»,

e ciò, a quanto

pare, dal nome di «Bellonus de Turre » suo

possessore nel sec. XI, e, quindi, dei « filii

Belloni

».

(2)

V. Augusto Telluccini,

Il Palazzo Madama

di Torino,

pubbl. a cura del Municipio di

Torino, 1928.

(3)

Per la precisione, quello di Carlo Scaravello

(1650-1652).

(4)

V. Brayda e Rondolino,

Villarbasse,

ed.

Camilla e BertoZero, Torino, 1886.

(5)

V.

R.

Gabetti,

Problematica antonelliana.

in « Atti e Rassegna T ecnica

»,

Soc. Ingegneri

e Architetti in Torino, Giugno 1962.