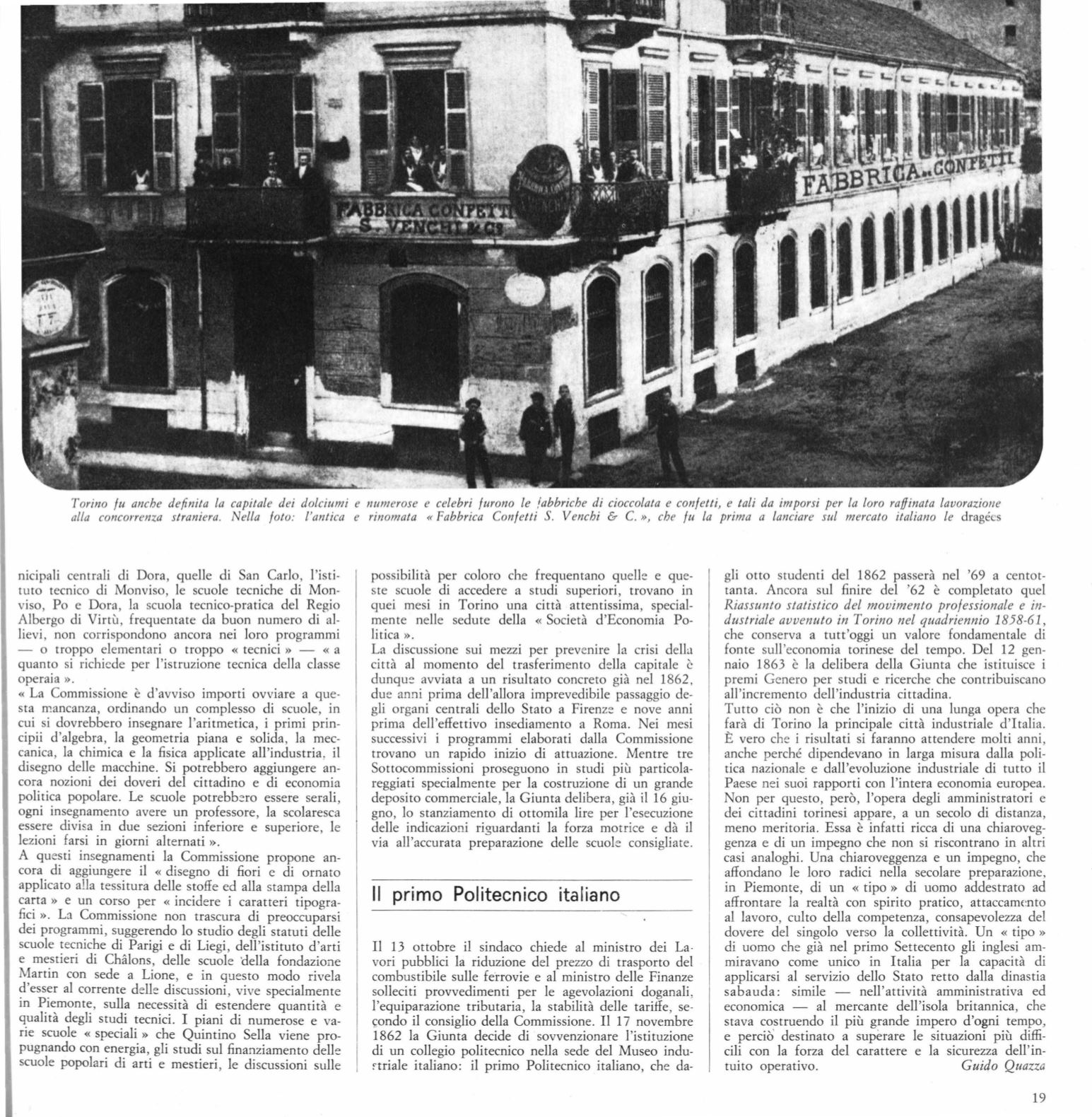

Torino fu anche definita la capitale dei dolciumi e numerose e celebri furono le iabbriche di cioccolata e confetti, e tali da imporsi per la loro raffinata lavorazione

alla concorrenza straniera. Nella foto: l'antica e rinomata « Fabbrica Confetti S. Venchi

&

C.

»,

che fu la prima a lanciare sul mercato italiano le

dragées

nicipali centrali di Dora, quelle di San Carlo, l'isti–

tuto tecnico di Monviso, le scuole tecniche di Mon–

viso, Po e Dora, la scuola tecnico-pratica del Regio

Albergo di Virtù , frequentate da buon numero di al–

lievi , non corrispondono ancora nei loro programmi

- o troppo elementari o troppo «tecnici» - «a

quanto si richiede per l'istruzione tecnica della classe

operaia ».

« La Commissione

è

d'avviso importi ovviare a que–

sta mancanza, ordinando un complesso di scuole, in

cui si dovrebbero insegnare l'aritmetica, i primi prin–

cipii d 'algebra, la geometria piana e solida, la mec–

canica, la chimica e la fisica applicate all'industria, il

disegno delle macchine. Si potrebbero aggiungere an–

cora nozioni dei doveri del cittadino e di economia

politica popolare. Le scuole

potrebb~ro

essere serali,

ogni insegnamento avere un professore, la scolaresca

essere divisa in due sezioni inferiore e superiore, le

lezioni farsi in giorni alternati ».

A questi insegnamenti la Commissione propone an–

cora di aggiungere il «disegno di fiori e di ornato

applicato alla tessitura delle stoffe ed alla stampa della

carta » e un corso per «incidere i caratteri tipogra–

fici ». La Commissione non trascura di preoccuparsi

dei programmi, suggerendo lo studio degli statuti delle

scuole tecniche di Parigi e di Liegi, dell'is tituto d'arti

e mestieri di Chiìlons, delle scuole 'della fondazione

Martin con sede a Lione, e in questo modo rivela

d'esser al corrente delle discussioni, vive specialmente

in Piemonte, sulla necessità di estendere quantità e

qualità degli studi tecnici. I piani di numerose e va–

rie scuole «speciali » che Quintino Sella viene pro–

pugnando con energia, gli studi sul finanziamento delle

scuole popolari di arti e mestieri , le discussioni sulle

possibilità per coloro che frequentano quelle e que–

ste scuole di accedere a studi superiori, trovano in

quei mesi in Torino una città attentissima, special–

mente nelle sedute della « Società d'Economia Po–

litica ».

La discussione sui mezzi per prevenire la crisi della

città al momento del trasferimento della capitale

è

dunque avviata a un risultato concreto già nel 1862,

due anni prima dell 'allora imprevedibile passaggio de–

gli organi centrali dello Stato a Firenze e nove anni

prima dell'effettivo insediamento a Roma. Nei mesi

successivi i programmi elaborati dalla Commissione

trovano un rapido inizio di attuazione. Mentre tre

Sottocommissioni proseguono in studi più particola–

reggiati specialmente per la costruzione di un grande

deposito commerciale, la Giunta delibera, già il 16 giu–

gno, lo stanziamento di ottomila lire per l'esecuzione

delle indicazioni riguardanti la forza motrice e dà il

via all'accurata preparazione delle scuole consigli ate.

Il pnmo Politecnico italiano

Il 13 ottobre il sindaco chiede al ministro dei La ·

vori pubblici la riduzione del prezzo di trasporto del

combustibile sulle ferrovie e al ministro delle Finanze

solleciti provvedimenti per le agevolazioni doganali,

l'equiparazione tributaria, la stabilità delle tariffe , se·

condo il consiglio della Commissione. Il 17 novembre

1862 la Giunta decide di sovvenzionare l'istituzione

di un collegio politecnico nella sede del Museo indu–

rtriale italiano : il primo Politecnico italiano, che da-

gli otto studenti del 1862 passerà nel '69 a centot–

tanta. Ancora sul finire del '62

è

completato quel

Riassunto statistico del movimento professionale e in–

dustriale avvenuto in Torino nel quadriennio

1858-61,

che conserva a tutt'oggi un valore fondamentale di

fonte sull'economia torinese del tempo. Del 12 gen–

naio 1863

è

la delibera della Giunta che istituisce i

premi Genero per studi e ricerche che contribuiscano

all'incremento dell'industria cittadina.

Tutto ciò non

è

che l'inizio di una lunga opera che

farà di Torino la principale città industriale d'Italia.

È

vero che i risultati si faranno attendere molti anni,

anche perché dipendevano in larga misura dalla poli–

tica nazionale e dall'evoluzione industriale di tutto il

Paese nei suoi rapporti con l'intera economia europea.

Non per questo, però, l'opera degli amministratori e

dei cittadini torinesi appare, a un secolo di distanza,

meno meritoria. Essa

è

infatti ricca di una chiaroveg–

genza e di un impegno che non si riscontrano in altri

casi analoghi. Una chiaroveggenza e un impegno, che

affondano le loro radici nella secolare preparazione,

in Piemonte, di un «tipo » di uomo addestrato ad

affrontare la realtà con spirito pratico, attaccamento

al lavoro, culto della competenza, consapevolezza del

dovere del singolo verso la collettività. Un «tipo»

di uomo che già nel primo Settecento gli inglesi am–

miravano come unico in Italia per la capacità di

applicarsi al servizio dello Stato retto dalla dinastia

sabauda : simile - nell'attività amministrativa ed

economica - al mercante dell 'isola britannica, che

stava costruendo

il

più grande impero d'ogni tempo,

e perciò' destinato a supèrare le situazioni più diffi–

cili con la forza del carattere e la sicurezza dell'in–

tuito operativo.

Guido Quazza

19