Scartate Margherita, figlia di Ranuccio

II

Duca di Parma, perché già promessa al

Duca di Modena, e le figlie del duca Pico

Alessandro

II

della Mirandola, il nostro

Principe elesse la venticinquenne Maria

Caterina, figlia di Borso d'Este, Duca di

Modena e la sposò a Racconigi il

lO

novembre 1684. La notizia, naturalmen–

te, mandò su tutte le furie il Re Sole

che impose al duca di Savoia di bandire

il

testardo cugino, sicché tre settimane

dopo le nozze Emanuele Filiberto, sotto

il

nome di de la Chambre, con la sposa

ed

il

seguito, si vide costretto a vivere

lontano dalla patria per almeno sei mesi.

Febbrile fervore edilizio

Da parecchi decenni, a Torino, regnava

un febbrile fervore edilizio, promosso

dai duchi di Savoia, desiderosi di rendere

sempre più maestosamente bella la capi–

tale dei loro dominii che cominciavano

allora ad abbandonare l'antica struttura

feudale, ed a modellarsi sopra forme più

moderne di organizzazione politica, se–

guendo l'esempio degli stati circonvicini,

già retti da monarchie assolute.

Il

primo

a rompere

il

perimetro romano della città

era stato bensi Carlo Emanuele I , ma

il massimo impulso si era avuto sotto

Carlo Emanuele

II.

Orbene, già alcuni anni prima che si svol–

gessero gli avvenimenti sopra narrati, i

principi di Carignano, avevano deliberato

di edificare una dimora che più del Pa–

lazzo Vecchio si addicesse alloro rango,

onde ospitare la futura sposa di Emanuele

Filiberto, sicuri che il loro disegno sa–

rebbe stato ben accolto dalla seconda

Madama Reale, Giovanna Battista di Sa–

voia Nemours. L'area per il nuovo palaz–

zo venne scelta nel luogo ove anteceden–

temente sorgevano le scuderie del princi–

pe Tommaso, scuderie così ampìe, da con–

tenere oltre un centinaio di destrieri, an–

date poi distrutte durante la guerra per

la reggenza di Madama Cristina. Quale

architetto che ne redigesse i progetti l'oc–

chio di Emanuele Filiberto cadde su Gua–

rino Guarini, già costruttore a Torino

della Cappella della Santa Sindone, della

Chiesa della Missione, del Palazzo della

Accademia delle Scienze (allora Collegio

dei Nobili) il quale diede inizio ai lavori

di costruzione

«

li ondeci maggio

1679

».

Il fascino che dal Guarini emanò su

contemporanei e posteri, fu vivissimo

sempre, e va attribuito alla sua personali–

tà, straordinariamente complessa, in cui

lo scienziato, eruditissimo in tutte le più

svariate discipline, dalla teologia all'astro–

nomia, dalla matematica alla medicina,

veniva assorbito e superato dall'artista

che aveva conosciuto, amato, rivissuto, le

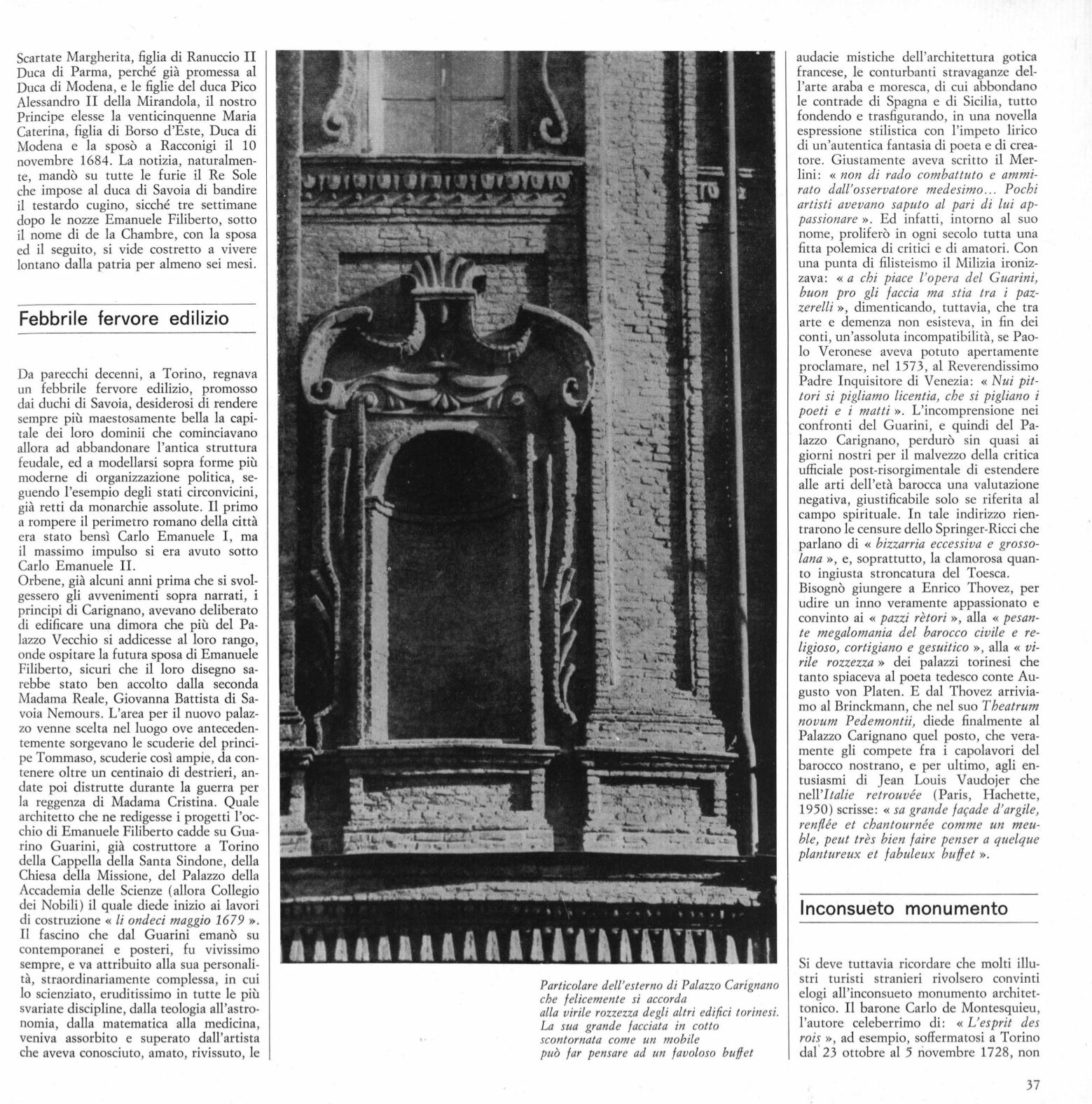

Particolare dell'esterno di Palazzo Carignano

che felicemente si accorda

alla virile rozzezza degli altri edifici torinesi.

La sua grande facciata in cotto

scontornata come un mobile

può far pensare ad un favoloso buffet

audacie mistiche dell'architettura gotica

francese, le conturbanti stravaganze del–

l'arte araba e moresca, di cui abbondano

le contrade di Spagna e di Sicilia, tutto

fondendo e trasfigurando, in una novella

espressione stilistica con l'impeto lirico

di un'autentica fantasia di poeta e di crea–

tore . Giustamente aveva scritto il Mer–

lini :

«non di rado combattuto e ammi–

rato dall'osservatore medesimo ... Pochi

artisti avevano saputo al pari di lui ap–

passionare

».

Ed infatti, intorno al suo

nome, proliferò in ogni secolo tutta una

fitta polemica di critici e di amatori. Con

una punta di filisteismo

il

Milizia ironiz–

zava:

«a chi piace l'opera del Guarini,

buon pro gli faccia ma stia tra i paz–

zerelli

»,

dimenticando, tuttavia, che tra

arte e demenza non esisteva, in fin dei

conti, un'assoluta incompatibilità, se Pao–

lo Veronese aveva potuto apertamente

proclamare, nel 1573, al Reverendissimo

Padre Inquisitore di Venezia :

«Nui pit–

tori si pigliamo licentia, che si pigliano i

poeti e i matti

».

L'incomprensione nei

confronti del Guarini, e quindi del Pa–

lazzo Carignano, perdurò sin quasi ai

giorni nostri per il malvezzo della critica

ufficiale post-risorgimentale di estendere

alle arti dell'età barocca una valutazione

negativa, giustificabile solo se riferita al

campo spirituale . In tale indirizzo rien–

trarono le censure dello Springer-Ricci che

parlano di

«

bizzarria eccessiva e grosso–

lana

»,

e, soprattutto, la clamorosa quan–

to ingiusta stroncatura del Toesca.

Bisognò giungere a Enrico Thovez, per

udire un inno veramente appassionato e

convinto ai

«

pazzi rètori

»,

alla

«

pesan–

te megalomania del barocco civile e re–

ligioso, cortigiano e gesuitico

»,

alla

«

vi–

rile rozzezza»

dei palazzi torinesi che

tanto spiaceva al poeta tedesco conte Au–

gusto von Platen. E dal Thovez arrivia–

mo al Brinckmann, che nel suo T

heatrum

novum Pedemontii,

diede finalmente al

Palazzo Carignano quel posto, che vera–

mente gli compete fra i capolavori del

barocco nostrano, e per ultimo, agli en–

tusiasmi di Jean Louis Vaudojer che

nell'Italie retrouvée

(Paris, Bachette,

1950) scrisse:

«

sa grande façade d'argile,

renflée et chantournée camme un meu–

ble, peut très bien faire penser a quelque

plantureux et fabuleux buffet

».

Inconsueto monumento

Si deve tuttavia ricordare che molti illu–

stri turisti stranieri rivolsero convinti

elogi all'inconsueto monumento architet–

tonico.

Il

barone Carlo de Montesquieu,

l'autore celeberrimo di :

«L'esprit des

rois

»,

ad esempio, soffermatosi a Torino

dal' 23 ottobre al 5 novembre 1728, non

37