ria torinese attorno al 1925, quattordici

o quindici personaggi principali, trecento

personaggi più principali dei principali,

rapporti fra classe operaia e padronato,

problema della morte e della vita nel con–

testo delle classi e della lotta di classe ».

Riflessi dell'epoca

Ma il male stroncò il Mucci a opera lar–

gamente incompiuta: nemmeno duecento

pagine e numerosi capitoli non ultimati.

I più importanti fra gli scopi che l'au–

tore aveva in mente non sono stati rea–

lizzati:

il

numero dei personaggi è ri–

stretto, non ci sono che pochi, scarni

cenni ai problemi che avrebbero dovuto

essere

il

lievito politico, sociologico e

psicologico del libro. Tuttavia, si può

concordare con Valerio Riva, redattore

della prefazione, che l'opera, pur cosÌ

sconnessa, è artisticamente conclusa. For–

se le milletrecento pagine che Mucci a–

vrebbe voluto ancora scrivere poco avreb–

bero aggiunto a quanto è riuscito a dire,

con una prosa nervosa e incisiva, nei

sei mesi di lavoro, spesso interrotto dagli

attacchi del male che lo minava.

Veri protagonisti del romanzo sono le

donne, di cui il Mucci è riuscito a dare

ritratti efficaci, con intuizioni della psi-

60

cologia femminile piuttosto rare nella

moderna letteratura italiana.

È

attraverso

le parole e gli atteggiamenti delle donne,

soprattutto delle sorelle Rita e Nina, che

si snoda la rappresentazione di un mondo

estremamente composito, quello degli

anni seguenti il colpo di stato fascista.

Il romanzo non ha lunghi brani intro–

duttivi, rifugge dalle dettagliate descri–

zioni, situazioni e idee sono riflesse qua–

si sempre nel linguaggio dei personaggi.

È

questo

il

maggior pregio e quando

il

Mucci tenta l'altra strada, quella della

descrizione e non del dialogo, il tono

cade, si avverte l'artificio.

Un critico severo come Antonicelli ha

scritto de

L'uomo di Torino:

«Se la

storia degli anni fra

il

'20 e

il

25, fra

Giolitti e Mussolini, è esposta un po'

troppo didascalicamente da uno dei com·

mensali, tuttavia i personaggi con i ri–

flessi dell'epoca esistono con verità di

costumi, di accenti e, quel che più imo

porta, sono fortemente incisi, anche se

appena sbozzati nei contorni ».

Più di tutto colpisce il capitolo del con·

versare fra Nina e Rita alla pasticceria

Brizia di Bra. Nell'agile, scattante dialogo

è raffigurato con immediatezza un mondo

di non facile descrizione. In poche decine

di pagine vengono messi a fuoco pro·

blemi, mentalità che uno scrittore meno

dotato avrebbe dilatato in qualche cen–

tinaia di fogli. La vicenda della farni-

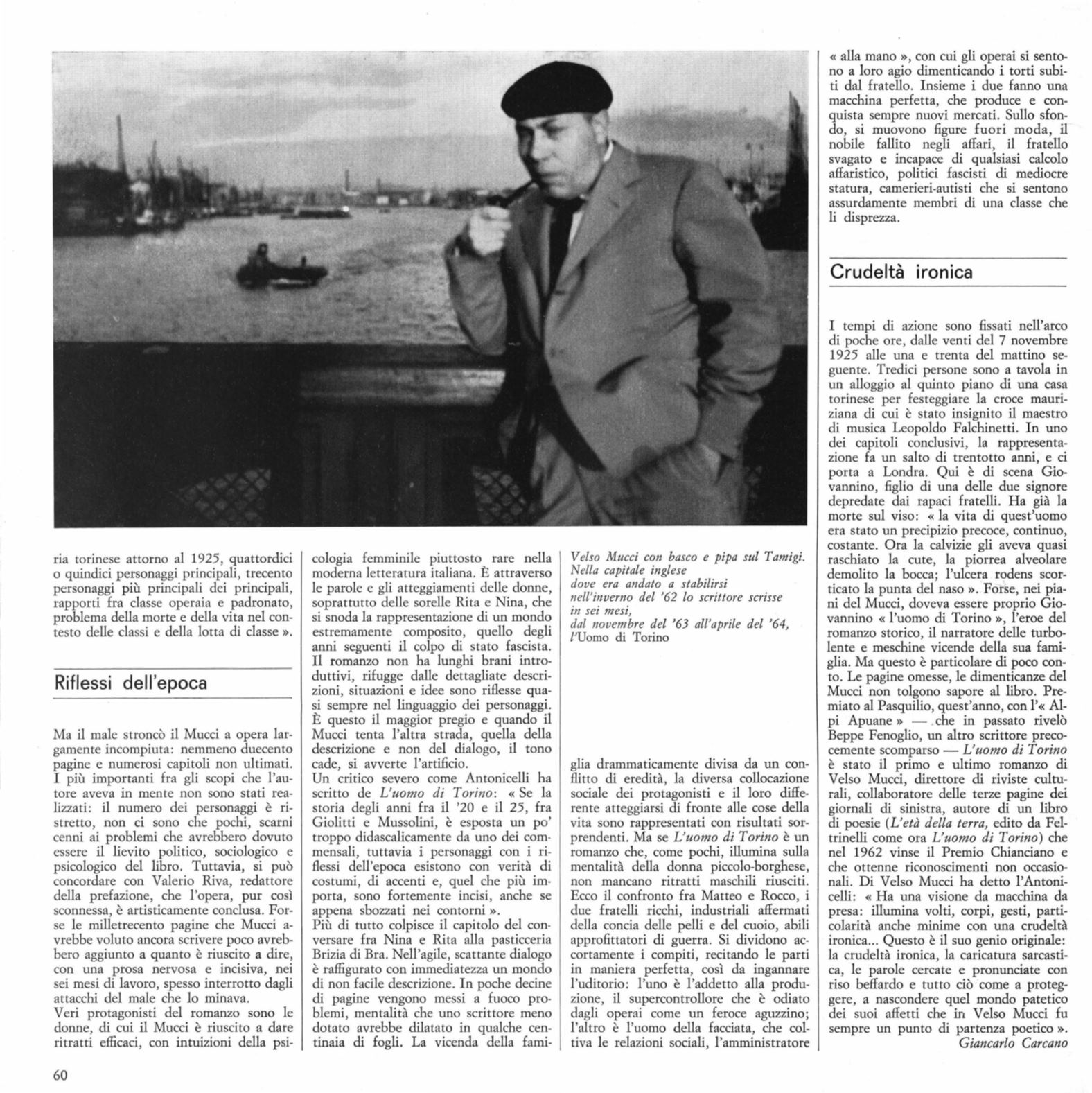

V elso Mucci con basco e pipa sul Tamigi.

Nella capitale inglese

dove era andato a stabilirsi

nell'inverno del

'62

lo scrittore scrisse

in sei mesi,

dal novembre del

'63

all'aprile del '64,

l'Uomo

di Torino

glia drammaticamente divisa da un con–

flitto di eredità, la diversa collocazione

sociale dei protagonisti e il loro diffe–

rente atteggiarsi di fronte alle cose della

vita sono rappresentati con risultati sor–

prendenti. Ma se

L'uomo di Torino

è un

romanzo che, come pochi, illumina sulla

mentalità della donna piccolo-borghese,

non mancano ritratti maschili riusciti.

Ecco il confronto fra Matteo e Rocco, i

due fratelli ricchi, industriali affermati

della concia delle pelli e del cuoio, abili

approfittatori di guerra. Si dividono ac·

cortamente i compiti, recitando le parti

in maniera perfetta, così da ingannare

l'uditorio: l'uno è l'addetto alla produ–

zione, il supercontrollore che è odiato

dagli operai come un feroce aguzzino;

l'altro è l'uomo della facciata, che col–

tiva le relazioni sociali, l'amministratore

« alla mano

»,

con cui gli operai si sento–

no a loro agio dimenticando i torti subi–

ti dal fratello. Insieme i due fanno una

macchina perfetta, che produce e con–

quista sempre nuovi mercati. Sullo sfon–

do, si muovono figure fuori moda, il

nobile fallito negli affari,

il

fratello

svagato e incapace di qualsiasi calcolo

affaristico, politici fascisti di mediocre

statura, camerieri-autisti che si sentono

assurdamente membri di una classe che

li disprezza.

Crudeltà IrOnica

I tempi di azione sono fissati nell'arco

di poche ore, dalle venti del 7 novembre

1925 alle una e trenta del mattino se–

guente. Tredici persone sono a tavola in

un alloggio al quinto piano di una casa

torinese per festeggiare la croce mauri–

ziana di cui è stato insignito il maestro

di musica Leopoldo Falchinetti. In uno

dei capitoli conclusivi, la rappresenta–

zione fa un salto di trentotto anni, e ci

porta a Londra. Qui è di scena Gio–

vannino, figlio di una delle due signore

depredate dai rapaci fratelli. Ha già la

morte sul viso: «la vita di quest'uomo

era stato un precipizio precoce, continuo,

costante. Ora la calvizie gli aveva quasi

raschiato la cute, la piorrea alveolare

demolito la bocca; l'ulcera rodens scor–

ticato la punta del naso

».

Forse, nei pia–

ni del Mucci, doveva essere proprio Gio–

vannino « l'uomo

di

Torino », l'eroe del

romanzo storico,

il

narratore delle turbo–

lente e meschine vicende della sua fami–

glia. Ma questo è particolare di poco con–

to. Le pagine omesse, le dimenticanze del

Mucci non tolgono sapore al libro. Pre–

miato al Pasquilio, quest'anno, con 1'« Al–

pi Apuane» - che in passato rivelò

Beppe Fenoglio, un altro scrittore preco–

cemente scomparso -

L'uomo di Torino

è stato

il

primo e ultimo romanzo di

Velso Mucci, direttore di riviste cultu–

rali, collaboratore delle terze pagine dei

giornali di sinistra, autore di un libro

di poesie

(L'età della terra,

edito da Fel–

trineHi come ora

L'uomo di

T

orino)

che

nel 1962 vinse il Premio Chianciano e

che ottenne riconoscimenti non occasio–

nali. Di Velso Mucci ha detto l'Antoni–

ceHi: «Ha una visione da macchina da

presa: illumina volti, corpi, gesti, parti–

colarità anche minime con una crudeltà

ironica... Questo è il suo genio originale:

la crudeltà ironica, la caricatura sarcasti–

ca, le parole cercate e pronunciate con

riso beffardo e tutto ciò come a proteg–

gere, a nascondere quel mondo patetico

dei suoi affetti che in Velso Mucci fu

sempre un punto di partenza poetico

».

Giancarlo Carcano