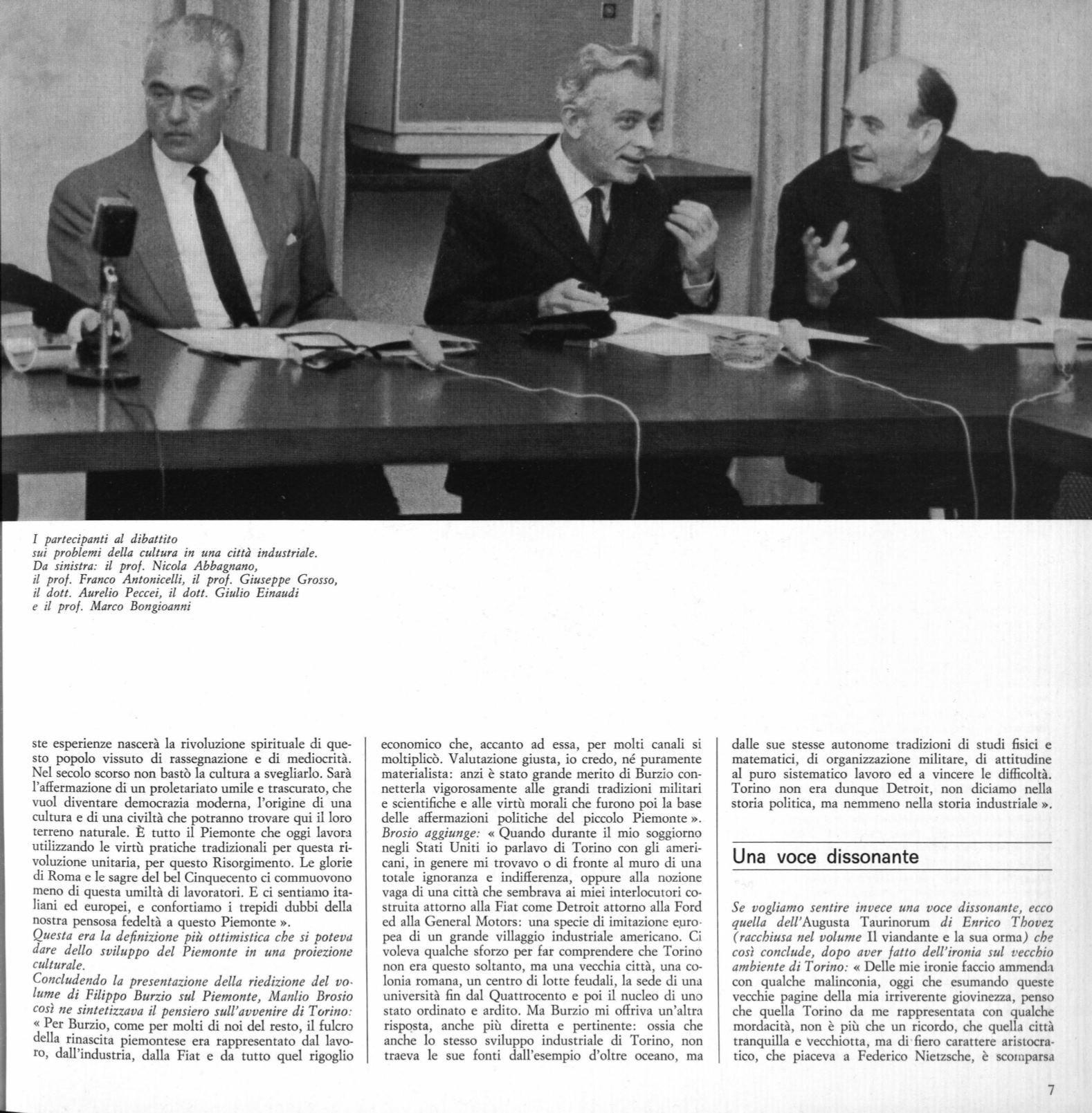

I partecipanti al dibattito

sui problemi della cultura in una città industriale.

Da sinistra: il pro/. Nicola Abbagnano,

il pro!. Franco Antonicelli, il pro!. Giuseppe Grosso,

il dotto Aurelio Peccei, il dotto Giulio Einaudi

e il pro/. Marco Bongioanni

ste esperienze nascerà la rivoluzione spirituale di que–

sto popolo vissuto di rassegnazione e di mediocrità.

Nel secolo scorso non bastò la cultura a svegliarlo. Sarà

l'affermazione di un proletariato umile e trascurato, che

vuoI diventare democrazia moderna, l'origine di una

cultura e di una civiltà che potranno trovare qui

il

loro

terreno naturale.

È

tutto

il

Piemonte che oggi lavora

utilizzando le virtù pratiche tradizionali per questa ri–

voluzione unitaria, per questo Risorgimento. Le glorie

di Roma e le sagre del bel Cinquecento ci commuovono

meno di questa umiltà di lavoratori. E ci sentiamo ita–

liani ed europei, e confortiamo i trepidi dubbi della

nostra pensosa fedeltà a questo Piemonte

».

Questa era la definizione più ottimistica che si poteva

dare dello sviluppo del Piemonte in una proiezione

culturale.

Concludendo la presentazione della riedizione del vo·

lume di Filippo Burzio sul Piemonte, Manlio Brosio

così ne sintetizzava il pensiero sull'avvenire di Torino:

«

Per Burzio, come per molti di noi del resto, il fulcro

della rinascita piemontese era rappresentato dal lavo–

ro, dall'industria, dalla Fiat e da tutto quel rigoglio

economico che, accanto ad essa, per molti canali si

moltiplicò. Valutazione giusta, io credo, né puramente

materialista: anzi è stato grande merito di Burzio con–

netterla vigorosamente alle grandi tradizioni militari

e scientifiche e alle virtù morali che furono poi la base

delle affermazioni politiche del piccolo Piemonte

».

Brosio aggiunge:

«Quando durante

il

mio soggiorno

negli Stati Uniti io parlavo di Torino con gli amerl–

cani, in genere mi trovavo o di fronte al muro di una

totale ignoranza e indifferenza, oppure alla nozione

vaga di una città che sembrava ai miei interlocutori co–

struita attorno alla Fiat come Detroit attorno alla Ford

ed alla GeneraI Motors: una specie di imitazione e.uro ·

pea di un grande villaggio industriale americano. Ci

voleva qualche sforzo per far comprendere che Torino

non era questo soltanto, ma una vecchia città, una co–

lonia romana, un centro di lotte feudali, la sede di una

università fin dal Quattrocento e poi il nucleo di uno

stato ordinato e ardito. Ma Burzio mi offriva un'altra

rispQsta, anche più diretta e pertinente: ossia che

anche lo stesso sviluppo industriale di Torino, non

traeva le sue fonti dall'esempio d'oltre oceano, ma

dalle sue stesse autonome tradizioni di studi fisici e

matematici, di organizzazione militare, di attitudine

al puro sistematico lavoro ed a vincere le difficoltà.

Torino non era dunque Detroit, non diciamo nella

storia politica, ma nemmeno nella storia industriale

».

Una voce dissonante

Se vogliamo sentire invece una voce dissonante, ecco

quella dell'Augusta

Taurinorum

di Enrico Tbovez

(racchiusa nel volume

Il viandante e la sua orma)

che

così conclude, dopo aver fatto dell'ironia sul vecchio

ambiente di Torino:

« Delle mie ironie faccio ammend:l

con qualche malinconia, oggi che esumando queste

vecchie pagine della mia irriverente giovinezza, penso

che quella Torino da me rappresentata con qualche

mordacità, non

è

più che un ricordo, che quella città

tranquilla e vecchiotta, ma di ,fiero carattere aristocra–

tico, che piaceva a Federico Nietzsche, è scomparsa

7