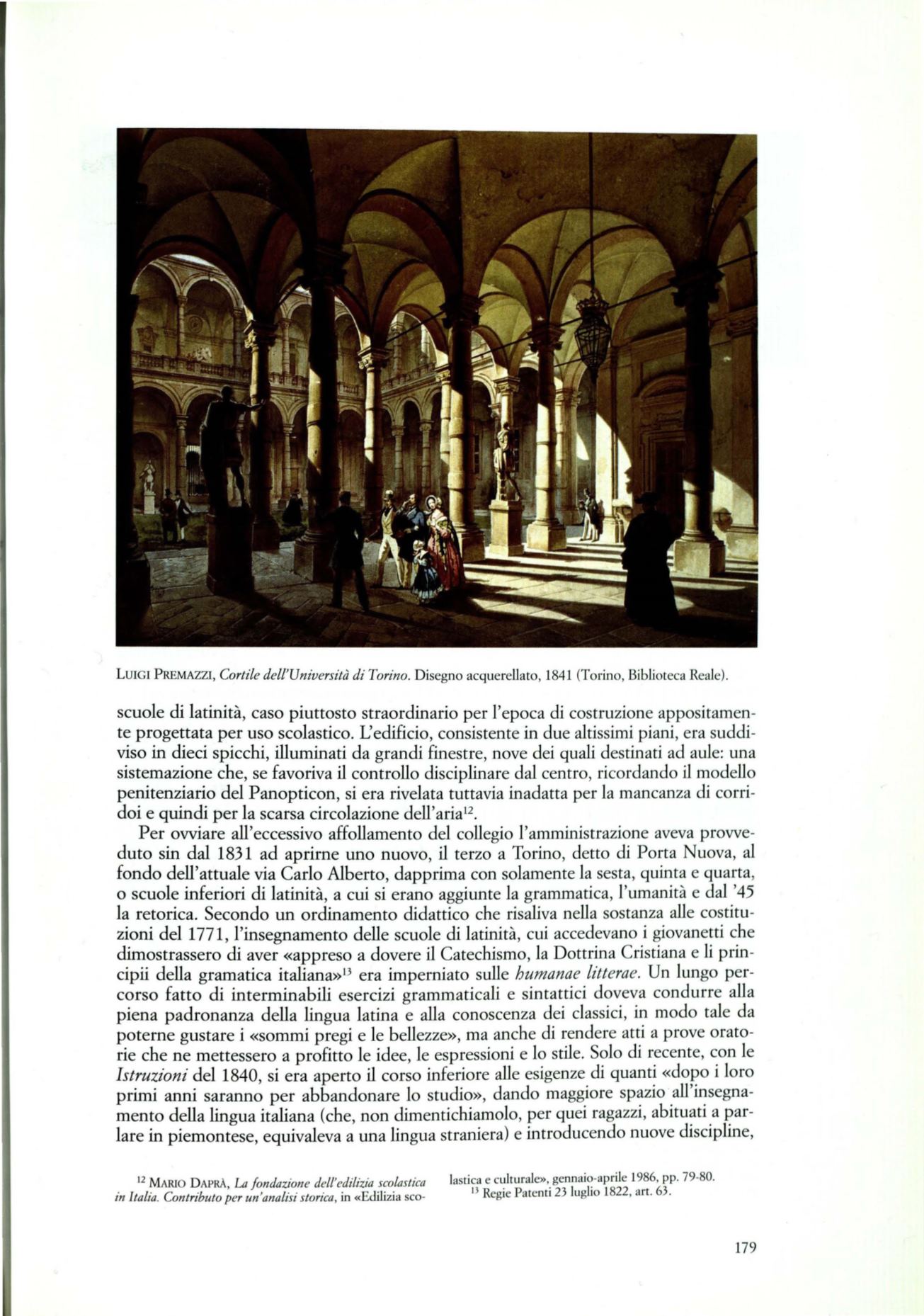

LUIGI PREMAZZI,

Cortile dell'Università di Torino .

Disegno acquerellato,

1841

(Torino, Biblioteca Reale).

scuole di latinità, caso piuttosto straordinario per l'epoca di costruzione appositamen–

te progettata per uso scolastico. L'edificio, consistente in due altissimi piani, era suddi–

viso in dieci spicchi, illuminati da grandi finestre, nove dei quali destinati ad aule: una

sistemazione che, se favoriva il controllo disciplinare dal centro, ricordando il modello

penitenziario del Panopticon, si era rivelata tuttavia inadatta per la mancanza di corri–

doi e quindi per la scarsa circolazione dell' aria

12.

Per ovviare all'eccessivo affollamento del collegio l'amministrazione aveva provve–

duto sin dal 1831 ad aprirne uno nuovo, il terzo a Torino, detto di Porta Nuova, al

fondo dell' attuale via Carlo Alberto, dapprima con solamente la sesta, quinta e quarta,

o scuole inferiori di latinità, a cui si erano aggiunte la grammatica, l'umanità e dal '45

la retorica. Secondo un ordinamento didattico che risaliva nella sostanza alle costitu–

zioni del 1771, l'insegnamento delle scuole di latinità, cui accedevano i giovanetti che

dimostrassero di aver «appreso a dovere il Catechismo, la Dottrina Cristiana e li prin–

cipii della gramatica italiana»13 era imperniato sulle

humanae litterae.

Un lungo per–

corso fatto di interminabili esercizi grammaticali e sintattici doveva condurre alla

piena padronanza della lingua latina e alla conoscenza dei classici, in modo tale da

poterne gustare i «sommi pregi e le bellezze», ma anche di rendere atti a prove orato–

rie che ne mettessero a profitto le idee, le espressioni e lo stile. Solo di recente, con le

Istruzioni

del 1840, si era aperto il corso inferiore alle esigenze di quanti «dopo i loro

primi anni saranno per abbandonare lo studio», dando maggiore spazio all'insegna–

mento della lingua italiana (che, non dimentichiamolo, per quei ragazzi, abituati a par–

lare in piemontese, equivaleva a una lingua straniera) e introducendo nuove discipline,

12

MARIo

DAPRÀ,

La

fondazione dell'edilizia scolastica

in Italia. Contributo per un'analisi storica,

in

«Edilizia sco-

lastica e cuJturale», gennaio-aprile 1986, pp. 79-80.

13

Regie Patenti 23 luglio 1822. art. 63.

179