effettivo delle strutture ospedaliere alle esigenze della ricerca, che erano gli altri ele–

menti essenziali del balzo in avanti compiuto dalla scienza medica d'oltralpe. La fisio–

logia sperimentale è uno dei settori in cui emerge più chiaramente questa discrasia.

Alle origini giganteggia la figura di Luigi Rolando, «colla sua perspicace immaginativa,

col suo genio creatore e colle sue pazientissime investigazioni», che ricollegandosi agli

studi di Morgagni e alla alta tradizione della chirurgia piemontese tardo-settecentesca,

riuscì a svolgere nei primi due decenni dell'Ottocento ricerche d 'avanguardia sulla

struttura del cervello e a radicare in una piccola schiera di allievi l'interesse per l'inda–

gine empirica, come documentano le trattazioni di Giuseppe Mori sull'embriologia

dei mostri, di Barbaroux sul midollo spinale, di Odoardo Ruatti sul nervo vago. Marti–

ni, subentrato a Rolando, rinunciò a condurre esperienze pratiche, ma svolse un

importante lavoro di aggiornamento e di sistematizzazione delle ricerche in corso all'e–

stero.

È

un fatto culturale che esula dal campo della singola disciplina la pubblicazio–

ne nel 1826-27, sul «Dizionario periodico di medicina», dei

Risultamenti fisiologici

delle Vivisezioni fatte a' tempi moderni raccolti da Pietro Guglielmo Lund,

un ampio

resoconto sulle esperienze di

J

ulien Legallois, François Magendie, Pierre Nysten, Wil–

son Philipp e altri, che anche nei paesi più evoluti suscitavano accuse di materialismo

e di crudeltà. La via della sperimentazione si riaprì nel 1832 , quando a Martini suben–

trò Berruti, allievo di Rolando. Dopo una fase di preparazione egli svolse fra il 1840 e

il 1848, insieme a un piccolo gruppo di medici torinesi, ricerche sull'esistenza delle

correnti elettro-fisiologiche negli animali a sangue caldo, sull'origine e sulle funzioni

del nervo intercostale, sull'azione dell' arsenico e dell'etere solforico. Si trattava sem–

plicemente della ripetizione di esperienze già svolte altrove, ma non si poteva preten–

dere di più da Berruti, dal momento che «invano, per diciotto anni continui,

domandò che gli si fornissero i mezzi da poter dimostrare, con pubblici esperimenti,

quanto insegnava dalla cattedra». Solo nel 1850 poté disporre della metà di un riposti–

glio utilizzato dal portinaio del palazzo di San Francesco da Paola, in cui installò il

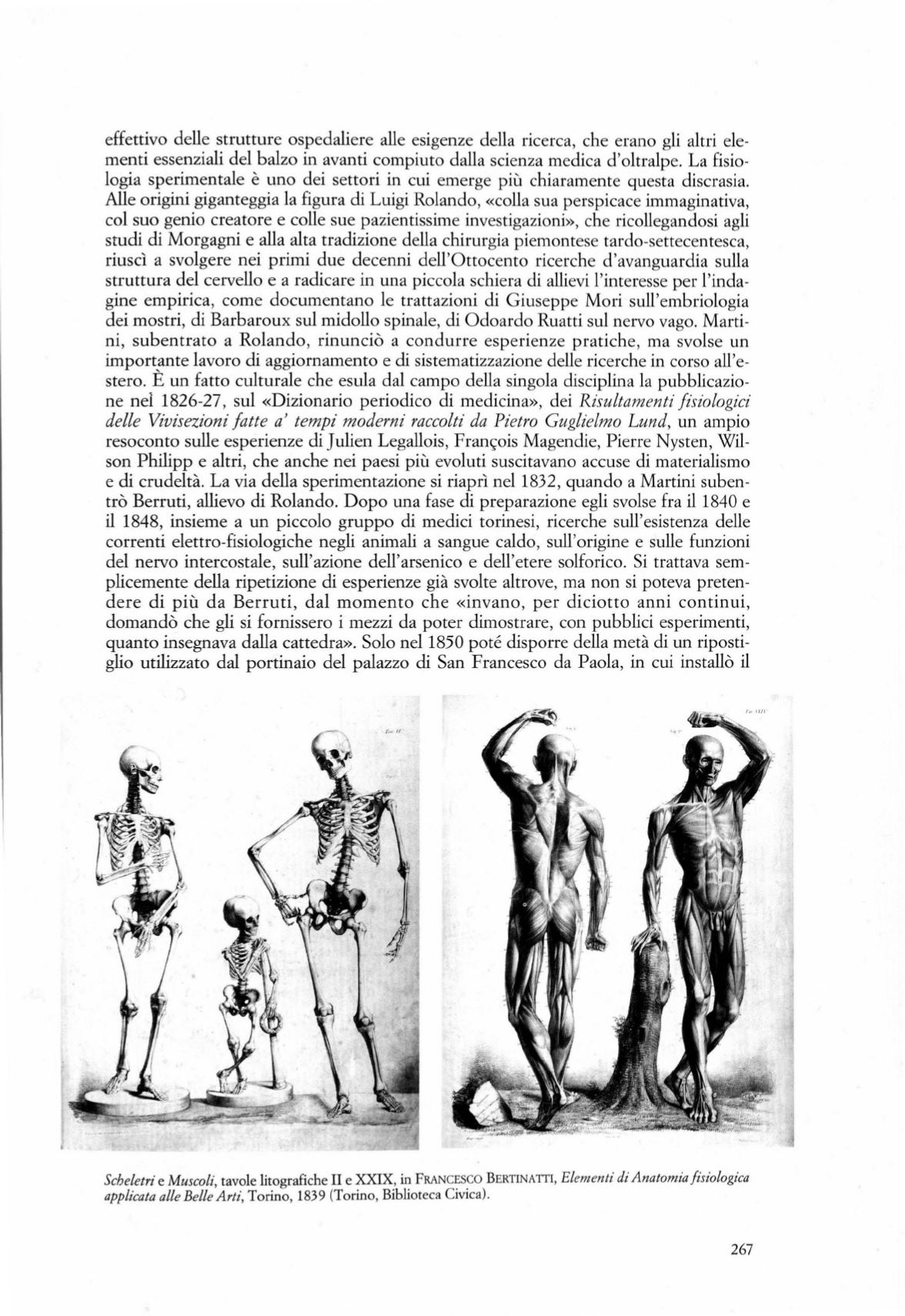

Scheletri

e

Muscoli,

tavole litografiche II e XXIX, in FRANCESCO BERTINATII,

Elementi di Anatomia fisiologica

applicata alle Belle Arti,

Torino, 1839 (Torino, Biblioteca Civica).

267