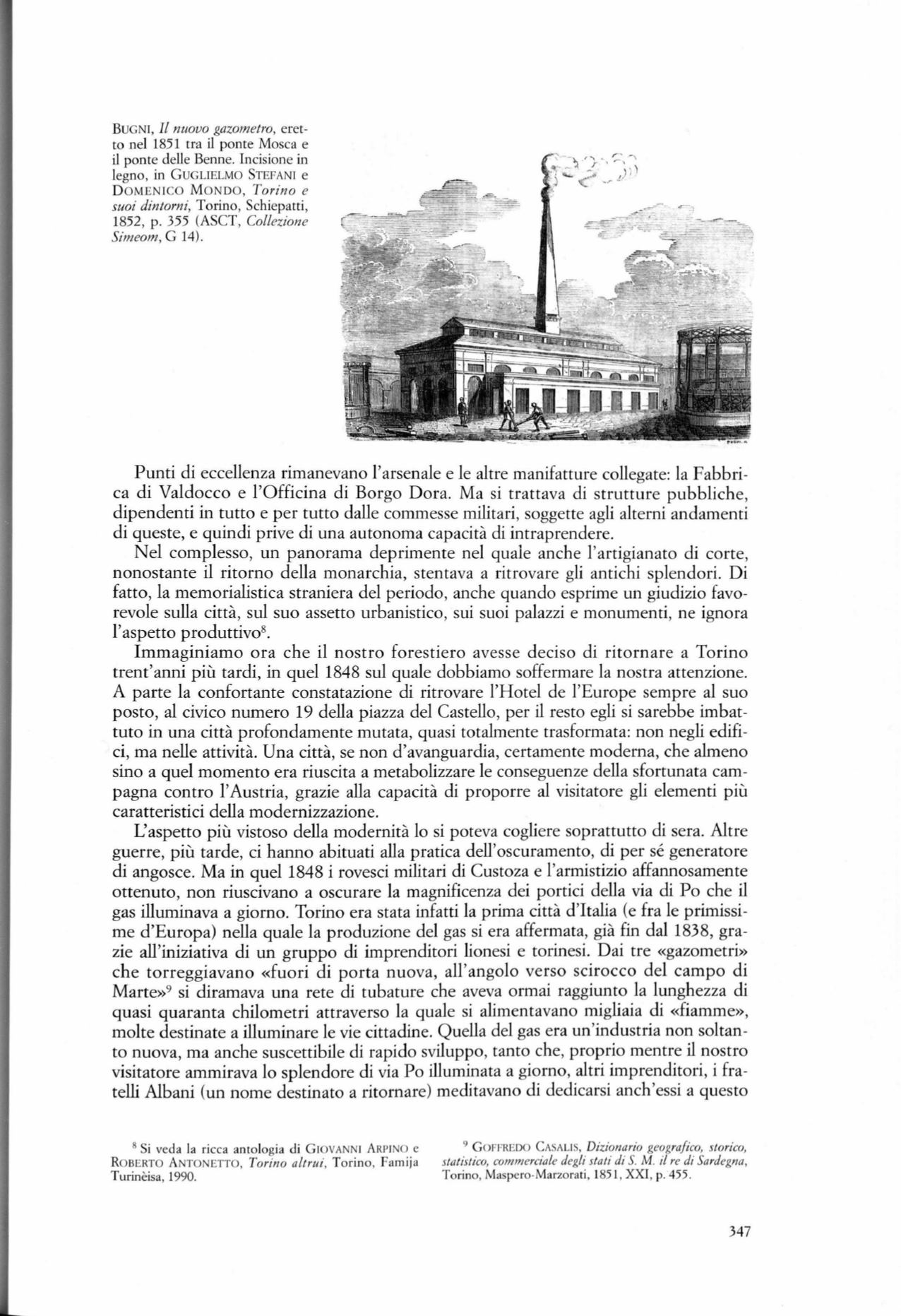

BUGNI,

Il nuovo gazometro,

eret-

to

nel 1851 tra

il

ponte Mosca e

il

ponte delle Benne. Incisione in

legno, in GUGLIELMO STEFANI e

DOMENI CO MONDO,

Torino e

suoi dintorni,

Torino, Schiepatti,

1852, p . 355

(ASCT,

Collezione

Simeom,

G 14) .

Punti di eccellenza rimanevano l'arsenale e le altre manifatture collegate: la Fabbri–

ca di Valdocco e l'Officina di Borgo Dora. Ma si trattava di strutture pubbliche,

dipendenti in tutto e per tutto dalle commesse militari, soggette agli alterni andamenti

di queste, e quindi prive di una autonoma capacità di intraprendere.

Nel complesso, un panorama deprimente nel quale anche l'artigianato di corte,

nonostante il ritorno della monarchia, stentava a ritrovare gli antichi splendori. Di

fatto, la memorialistica straniera del periodo, anche quando esprime un giudizio favo–

revole sulla città, sul suo assetto urbanistico, sui suoi palazzi e monumenti, ne ignora

l'aspetto produttiv0

8 .

Immaginiamo ora che il nostro forestiero avesse deciso di ritornare a Torino

trent'anni più tardi, in quel 1848 sul quale dobbiamo soffermare la nostra attenzione.

A parte la confortante constatazione di ritrovare l'Hotel de l'Europe sempre al suo

posto, al civico numero

19

della piazza del Castello, per il resto egli si sarebbe imbat–

tuto in una città profondamente mutata, quasi totalmente trasformata: non negli edifi–

ci, ma nelle attività. Una città, se non d'avanguardia, certamente moderna, che almeno

sino a quel momento era riuscita a metabolizzare le conseguenze della sfortunata cam–

pagna contro l'Austria, grazie alla capacità di proporre al visitatore gli elementi più

caratteristici della modernizzazione.

L'aspetto più vistoso della modernità lo si poteva cogliere soprattutto di sera. Altre

guerre, più tarde, ci hanno abituati alla pratica dell 'oscuramento, di per sé generatore

di

angosce. Ma in quel 1848 i rovesci militari di Custoza e l'armistizio affannosamente

ottenuto, non riuscivano a oscurare la magnificenza dei portici della via di Po che il

gas illuminava a giorno. Torino era stata infatti la prima città d'Italia (e fra le primissi–

me d'Europa) nella quale la produzione del gas si era affermata, già fin dal 1838, gra–

zie all'iniziativa di un gruppo di imprenditori lionesi e torinesi. Dai tre «gazometri»

che torreggiavano «fuori di porta nuova, all'angolo verso scirocco del campo di

Marte»9 si diramava una rete di tubature che aveva ormai raggiunto la lunghezza di

quasi quaranta chilometri attraverso la quale si alimentavano migliaia di «fiamme»,

molte destinate a illuminare le vie cittadine. Quella del gas era un'industria non soltan–

to nuova, ma anche suscettibile di rapido sviluppo, tanto che, proprio mentre il nostro

visitatore ammirava lo splendore di via Po illuminata a giorno, altri imprenditori, i fra–

telli Albani (un nome destinato a ritornare) meditavano di dedicarsi anch 'essi a questo

8

Si veda la ricca antologia di

GIOVANNI ARPINO

e

ROBERTO A NTONETTO,

Torino altrui,

To rin o, Famija

Turinèisa, 1990.

9 G OFFREDO CASALlS,

Dizionario geografico, storico,

statistico, commerciale degli stati di

S. M.

il re di Sardegna ,

Torino, Maspero-Marzorati , 185 1, XXI, p. 455.

347